“哥大附属三本”?“混文凭女子学院”?“只要交钱就能进”?

最近,在一场关于协和医院 4+4 项目的舆论风暴中,有一位意外“出镜”的主角登上热搜,它就是位于美国纽约的巴纳德学院(Barnard College)。

起因是,事件当事人董袭莹被扒出本科就读于哥伦比亚大学(Columbia University)体系内的巴纳德学院,且主修经济学。

图源:网络

随后,网络上迅速出现各种嘲讽与误解,一时间,巴纳德被贴上了“买文凭”、“镀金留学”、“野鸡名校”等低价值标签。

事实上,这并不是巴纳德学院第一次在中国社媒上引发热议。早在多年前,章泽天赴美留学期间,也曾以交换生身份就读于巴纳德,当时便引发了关于“名媛留学路线”的广泛讨论。

那么,真相到底是什么?巴纳德学院究竟又是什么来头呢?

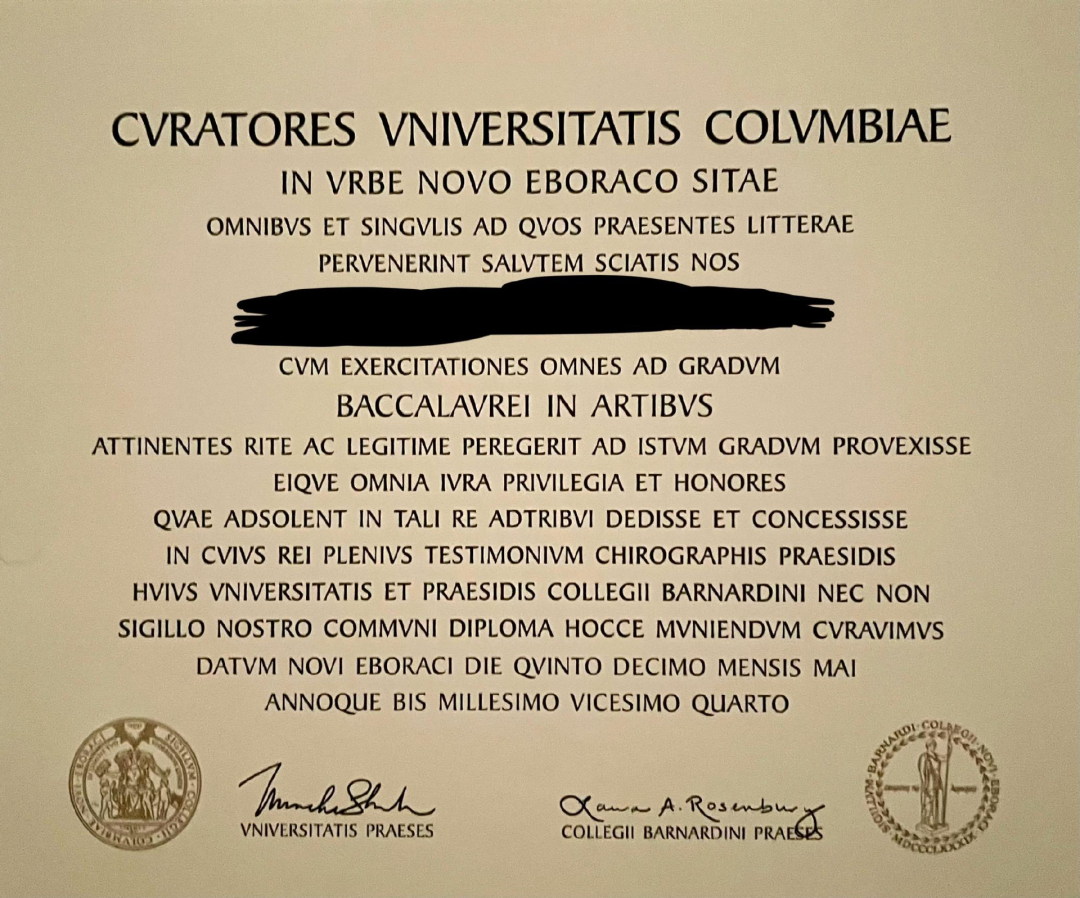

巴纳德确为哥大正式本科学院

我们先把巴纳德学院的最关键身份摆出来:

它于 1900 年并入哥伦比亚大学体系,成为其四大本科学院之一,和 Columbia College(哥大本部)在学术地位上并列;

同时还是美国历史悠久、学术顶尖的“七姐妹学院”(Seven Sisters)之一,与常春藤高校并驾齐驱;

学位由哥伦比亚大学统一颁发,且课程、师资、资源、社团与哥大全线打通,教学与生活完全一体化。

换句话说,巴纳德既非“挂靠”,亦非“旁系”,而是哥大本科系统内十足正规的组成部分。

图源:google

与哥大“共生”,而非“挂靠”

哥伦比亚大学本科体系共有四大本科学院:

1.Columbia College(哥大本部)

2.School of Engineering and Applied Science(工程学院)

3.School of General Studies(通识学院)

4.Barnard College(女子学院)

在教学资源、图书馆、社团活动、项目课程、教授指导等方面,Barnard 都与哥大实现了高度融合:

Barnard 学生可任意选修哥大本部课程;

学位由哥大统一颁发,正面抬头以“Columbia University”作为授予单位单独标注;

只有在证书正文内容、签署人信息或盖章处,才会注明“Barnard College of Columbia University”,以反映其制度内设的本科学院身份。

图源:Reddit

什么是“七姐妹学院”?

“七姐妹学院”(Seven Sisters)是美国历史最悠久、学术最强的女子文理学院联盟,曾被誉为“女性版常春藤”。

其成员包括:

1.巴纳德学院(Barnard College)

2.史密斯学院(Smith College)

3.韦尔斯利学院(Wellesley College)

4.布林莫尔学院(Bryn Mawr College)

5.蒙特霍利约克学院(Mount Holyoke College)

6.瓦萨学院(Vassar College),后转为男女混校

7.拉德克利夫学院(Radcliffe College),已并入哈佛大学

在那个男女高等教育曾不对等的年代,这些学院为女性提供了堪比藤校的精英教育资源,培养了无数杰出的政界、学术、文化名人。

例如,巴纳德的知名女性校友有:

诺奖得主、遗传学家:芭芭拉·麦克林托克

文学家:祖拉·尼尔·赫斯顿

奥斯卡提名演员:玛姬·吉伦哈尔

这些人都不是“交钱进校”的镀金玩家,而是实打实的实力派代表。

图源:Crimson

别被“College”这个词误导了!

在中文语境中,“College”一词常被直译为“学院”或“大学下属机构”,容易让人误以为其地位低于“University”。

但在美国,“College”和“University”并没有教育等级上的高低之分。有很多最顶级的本科教育机构,名字都是“College”命名:

Harvard College → 哈佛大学本科部

Yale College → 耶鲁大学本科部

Williams College、Amherst College → 全美顶尖文理学院

所以,Barnard College ≠ 附属大专,而是哥伦比亚大学本科部的重要组成。

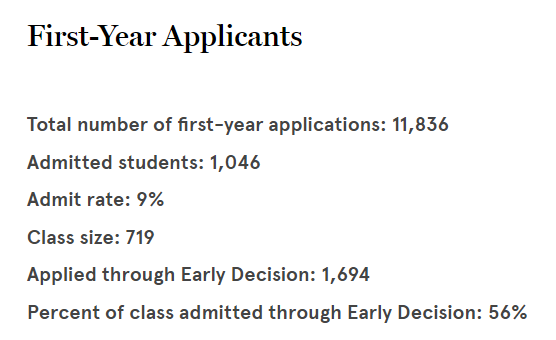

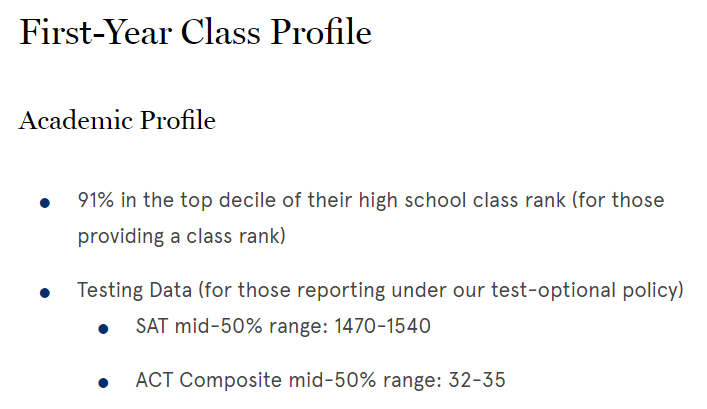

硬核数据打破“交钱就能进”的谣言

我们来看一下巴纳德学院 2024Fall 的录取数据(Class of 2028):

申请人数:11,836 人

录取人数:1,046 人

录取率:9%(比有些藤校还低)

SAT 中位数:1470 – 1540

ACT 中位数:32 – 35

91% 录取者为年级前 10%

中国大陆每年录取人数为个位数,多来自美高或国际教育体系

结论非常明确:这不是你花钱就能进的学校,而是许多人拼尽全力都进不去的地方。

来源:巴纳德学院官网

其实说到底,公众的误解主要还是来源于对美国文理教育体系的不熟悉,以及原先的固有认知作祟。

听到“College”,就以为是“学院”或“专科” ;听说“女子学院”以为是“贵族培训班”;看不懂“七姐妹”,不知其与藤校同级别的地位......

再加上一些自媒体乱贴标签,一边制造学历焦虑,一边贩卖信息差,久而久之,“哥大附属三本”的说法就开始以讹传讹了。

综上所述,巴纳德并非什么“野鸡三本”,它是哥伦比亚大学体系内的优秀文理学院,学生拿的是哥大学位。

但需要说明的是,如果你直接说“她是哥大本科毕业”,大多数人可能默认理解为进入的是 Columbia College 本部。但是,这种认知偏差并不代表巴纳德差,而是在具体语境中,我们更需要准确表达,而不是模糊强调名头。

留学圈公开的“秘密”

从网传信息来看,董小姐的升学路径其实并不罕见:

高中赴美,绕开高考,经美国社区大学“2+2”模式转入哥大下属的巴纳德学院,最终以“哥大文凭”进入协和 4+4 医学项目。

作为美国顶尖女子文理学院,巴纳德每年录取率甚至不到 10%,学术要求极高,且与哥大共享资源,课程也多由哥大教授授课,声誉不俗。

然而,其独立性与哥大的合作边界对“门外人”来说确实较为模糊,常被策略性利用。在简历、认证、申请中,“哥大本科”足以掩盖其他细节,而巴纳德则被有意无意地边缘化。董小姐正是把握了这一点来美化自己的履历。

这不是学校的问题,恰是路径设计的巧妙之处。

事实上,在留学圈里,类似这样“曲线救国”的升学路径早已不是什么深藏的秘密。

通过社区大学转入 top 级名校、借名校合作机制进入国内硕博项目,都是信息与执行力驱动下的常见路径,它们给很多信息敏锐且有经济能力的普通家庭提供了一条向上努力的通道。

因此,抛开这次热搜事件的其他因素,这类升学路线本身并无不妥,而且走起来也并不那么轻松。双脚踏进了门里,但最终能否走出来,全凭个人实力。

我们不反对用规划改变命运,也希望更多人有机会通过努力获取信息、设计路径来实现个人跃迁。这也正是张雪峰当初走红的核心原因——他站在信息差的对立面,帮助普通人看见更多可能性。

但董小姐的问题在于,她并非靠个人努力突围,而是在每个关键节点都有力量为她“开路提速”。当应凭实力竞争的环节被关系与资源轻松跳过,整个路径的公平性和价值也随之被削弱。

而我们之所以要继续追问、反复辨析这些问题,为的是让更多人在信息不对等的现实中,能够看清努力的正确方向。同时,也希望能推动制度修补、守住底线公平。

当然,本文澄清“巴纳德不是野鸡学院”,也是为了打破信息与认知偏差,不给谣言和偏见添柴加火。