“如果再回到研0的夏天,我一定不会每天瘫着刷剧”

“如果能重来,我绝对会把导师推荐的文献啃透”

……

每一届研究生新生入学后,总会涌现出无数这样的感慨。

收到录取通知的那一刻,相信准研究生们满心都是对美好读研生活、学术氛围的憧憬。然而读研后的兵荒马乱——选导师时的被动、文献阅读的读了就忘、深夜赶DDL的崩溃、被导师批评、被同门碾压——让许多研究生无数次后悔:出来混总是要还的,如果重来一次,我一定不会偷这些懒。

接下来这篇文章,带着许多过来人的经验,老师将帮你避开我们踩过的坑,让你的研究生生涯赢在起跑线。

01、研一学习准备:可自由支配时间最多的一年

一般来说,研一以上课为主,研二开始就几乎没有课程、全天做研究了,所以研一是研究生生涯中可自由支配时间最多的一年。

但现实是:绝大多数学生都会在研二后悔没有充分利用研一时间。当研二陷入开题报告、实验室996、期刊论文三座大山时,才会明白:研一的自由不是用来挥霍的,而是用来布局的。

(一)学校课程:聪明人的二八法则

1.硬核专业课(占80%精力)

(1)偏学术型专业课:类似《机器学习前沿》等课程,核心公式手推三遍以上,主干知识、重点知识梳理成思维导图或自己习惯的知识体系,学习知识点时多思考与科研、与实际应用的联系,周清周结、注意长期主义温习。

(2)偏专硕型专业课:类似《行业案例分析》,选择自己以后倾向从业的行业或领域,借机深入了解,形成对自己有利、对结课也有利的详细课程报告。课程报告可对标行业白皮书标准,加入实地调研数据,这样形成的行业分析报告还能直接放进求职简历。

2.比较偏向通识教育的课程:利用工具提升效率

(1)课前:录音保存,或者用腾讯会议等转件实时转写。

(2)课后:第一步,用ChatGPT实时提炼课程框架(指令:“请按……思路梳理本节课知识体系”),还可用幕布一键生成思维导图。

第二步,阅读一遍课程纪要,标注出重点内容。

实测这套组合拳能节省许多学习时间,多出的时间可投入科研或实习。

图源:小红书

https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/67c97f260000000003029a93?source=webshare&xhsshare=pc_web&xsec_token=ABCpJJndZKgfOE-Tj5rm6j-F8FpdqRDeumOARG7G0FKLI=&xsec_source=pc_share

(二)科研技能储备

1.文献管理:从混乱到系统

(1)工具选择:学会一个适合自己的文献管理软件,比如Zotero(免费+支持网页插件+自定义标签体系,推荐建立“研究方向+方法论+数据类型”这种三级标签进行整理)。

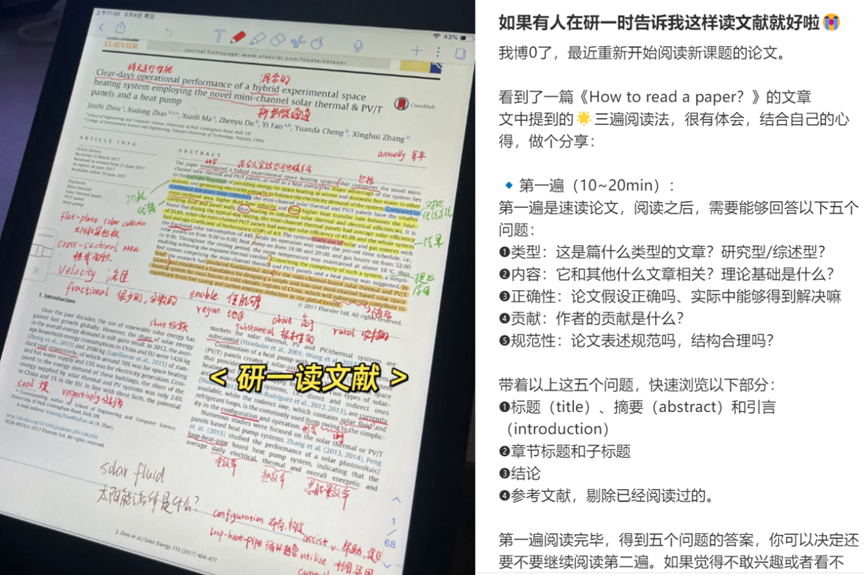

(2)阅读策略:每天留30分钟给文献速览,注意阅读时留痕、整理笔记,避免读完就忘的问题。比如,可以用“三色标签法”:

①红色:核心方法论(直接决定能否复现实验);

②黄色:争议点(标注“学界目前分歧”、“数据矛盾处”,这些都是潜在创新点);

③绿色:可迁移场景(比如心理学实验方法迁移到教育学研究)。

图源:小红书

https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/64cdc5af000000001201fcae?source=webshare&xhsshare=pc_web&xsec_token=ABbsr-1Ff2Eu9T9lcRFOE0JiPyCRbpZqfTQDIUvZV3EXw=&xsec_source=pc_share

2.数据分析:从Excel到Python/MATLAB/Tableau

根据专业特点选择需要学习的数据处理软件,重点学习数据处理和可视化。

(1)Python:

①语法筑基:变量赋值、数据类型(列表/字典/集合)、条件语句(if/elif)、循环(for/while)等。

②底层逻辑迁移:掌握Excel函数(如VLOOKUP、数据透视表)与Python Pandas操作的对应关系,例如:

Excel筛选→df.query()

数据透视表→pd.pivot_table()

条件格式→df.style.applymap()

(2)MATLAB:

①工科/电信类:主攻Simulink仿真+信号处理+控制系统建模;

②商科/社科类:优先数据导入导出+统计分析+可视化;

③数学/物理类:聚焦矩阵运算+符号计算+数值求解。

(3)Tableau:

①数据连接:连接Excel/CSV/数据库(MySQL/PostgreSQL)、文本文件等常见数据源;

②数据清洗:分组(Group)、分层(Hierarchy)、数据桶(Bin)、拆分字段(Split);

③仪表板布局设计:容器(水平/垂直)、浮动元素、响应式设计;

④交互动作:筛选(Filter)、突出显示(Highlight)、URL链接跳转、故事板(Story)按逻辑串联多个仪表板,制作动态报告。

3.学术写作:从模仿到创新

(1)拆解顶刊:精读5篇目标期刊论文,用Word分栏对比“标题-摘要-方法论-讨论”结构。

(2)模仿升级:从“段落仿写”开始(比如把顶刊的实验描述段改写成自己的研究场景),重点学习“学术化表达转换”(例:把“我觉得”改成“基于XX理论框架,本研究提出...”)。

(3)创新突破:

①在文献综述中寻找"知识裂缝"——重点关注高频出现的“However”、“Little is known about”,这些是目前未解决的问题;

②尝试用跨界方法论跨界解决问题,比如用社会学扎根理论、心理学行为理论分析商科技术创新案例。

4.学术英语

(1)好用工具:

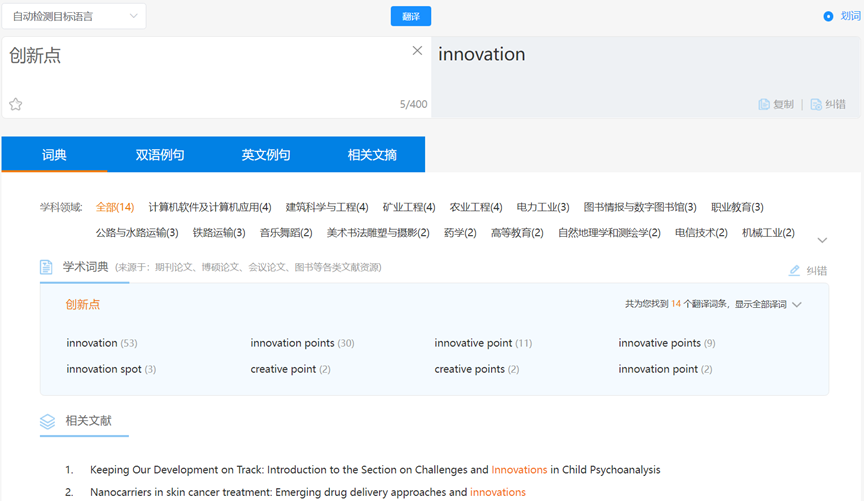

①规范术语查询:CNKI 翻译助手,中文核心概念→英文专业表达。

图:CNKI 翻译助手

网址:https://dict.cnki.net/index#

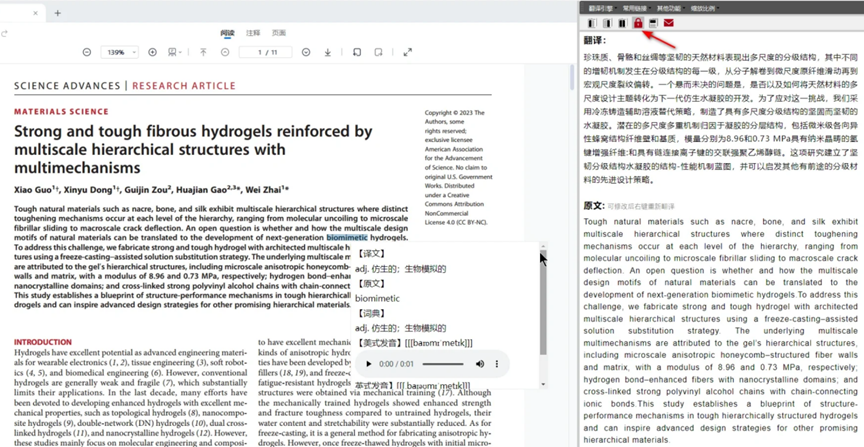

②长难句翻译:DeepL在线翻译。

③PDF文档翻译:知云文献翻译、小绿鲸等。

图:知云文献翻译界面

④阅读+整理提炼要点:AI。

(2)文献速读法:

①扫读标题、摘要:

研究问题:找aim to investigate、focus on等提示词

方法论:找propose a framework、develop a model等提示词

②数据、核心过程、结论、讨论跳读:

数据类型:关注实验数据 / 仿真数据 / 问卷数据,与你的研究匹配度较高则继续读

核心过程:仅精读实验设计部分(如Western blot参数设置),跳过常规步骤描述

结论:直接定位Conclusion段,通常以“In conclusion...”或“Our findings demonstrate...”开头,提炼3-5条核心观点。

讨论:局限性与未来计划,找“limitations”、“future work”提示词,这是潜在研究方向的重要灵感来源。

(3)整理学术英语写作模板:建议用思维导图或者excel整理各章节常用表达,在阅读文献时可随时整理下来,形成自己的语句速查库。比如:

| 类别 | 英文表达 | 使用场景 |

| 结果对比 | "In contrast to previous findings" | 讨论部分差异分析 |

| 数据描述 | "A significant increase (p<0.05)" | 结果图表解读 |

02、学术规划:抢占先机,提前锁定心仪的研究方向

(一)提前啃透导师论文,摸清课题组方向

1.关键词提取与脉络演变:精读导师和课题组成员近5年论文,标注研究方法、核心结论,整理成思维导图,总结其核心研究方向、研究趋势。

2.研究范式拆解:分析导师论文的方法论共性(如实验设计、数据分析工具),例如偏好使用Python进行仿真还是依赖实验室硬件设备,有助于判断未来科研是否需要补充编程能力或实验技能。

(二)摸清课题组:可用资源、“生存法则”

1.可用资源

(1)硬件资源:提前向师兄师姐了解实验室的核心设备(如超算平台、精密仪器),明确是否需要提前学习操作规范。

(2)数据与代码库:询问课题组是否开放过往实验数据或代码库,若有则提前熟悉数据格式(如.mat、.csv)及代码框架(如PyTorch、MATLAB)。

(3)合作网络:梳理导师的国内外合作机构(如论文合著者单位),预判未来可能的联合培养或学术交流机会。

(2)生存法则

①导师风格

指令型导师(高产出但高压):需建立进度同步机制,每周提交实验日志(模板参考:日期-任务-问题-下一步计划),避免因沟通滞后被批评。

授权型导师(自由但缺乏指导):需主动申请参与横向课题(如企业合作项目),通过实际任务锻炼能力提升,同时积累应用型成果。

大牛团队中的小导师:平衡大导师的宏观方向与小导师的细节指导,重要节点(如开题、中期)是否需同时向两者汇报。

②团队研究内容组别:大团队中的硕博士主要分为哪些小组,分别研究哪些细分方向。

③组会频率、汇报要求。

(三)预研开题方向

准备2-3个感兴趣的研究方向,分析对比可行性、创新性、就业方向前景。

主动、充分与导师沟通。避免直接全盘接受导师指定的研究方向,好处是导师熟悉该领域研究,能获得导师指导,缺点是可能很难、工作量很大,要慎重考虑。

写在最后:

写给给研0自己的3条反思:

警惕“完美主义”:第一篇论文不必憋大招,可以从三区四区/会议论文练手。

拒绝“假性努力”:每天泡实验室12小时≠有效科研,聚焦核心目标。

拥抱“长期主义”:读研是马拉松,健康作息、持续学习比短期冲刺更重要。