在上一篇文章中,我们深入解析了美高GPA在大学申请中的决定性作用。无论是耶鲁招生官的“门槛论”,还是UCLA对高分段的录取筛选机制,都指向一个核心共识:没有一个强有力的GPA,其他申请材料都难以发挥作用。

我们也讲到了GPA背后的逻辑——它不是简单的平均分计算,而是一种综合了选课强度、课程体系、加权制度、校内评估标准等多重因素的“长期战绩表”。(点击蓝字回顾:破解美高GPA:成绩单里的“隐藏算法”与选课逻辑(上))

但很多家长和学生读完后仍然疑惑:我们确实按照建议选了课、也认真学习了,可GPA为什么就是提不上去?

在这篇文章里,我们将带你重新审视美高GPA背后那些“不写在纸面上,却真实存在”的决定性因素。你会发现,有时候分数差距不是努力不够,而是根本“没打在关键点上”。

外部因素:体系与环境

在美高,GPA的难点往往不在“孩子是否努力”,而在“整个系统是否给你拿高分的空间”,例如你所处的学校课程强度如何?班级里的平均水平是否已经“卷上天”?老师到底是“严师高标”,还是“温和评分”?这一切,都可能在无形中让你明明努力了,却还是拿不到理想分数。

1. 课程设置难度大

在顶尖美高,很多课程本身就是按照“大学先修”或“专业预备”标准来设计,尤其在10年级之后难度陡然上升:

例如历史/大人文课(例如Cate)每周要阅读几十甚至上百页原版文献,还要完成史料分析、论文写作,母语非英语的学生极易在表达、写作规范上失分;

生物/化学实验课程中,实验报告需涵盖变量控制、方法论逻辑、结果解读等要素,有时比大学实验课还复杂;还有一些综合理科的课程(例如The Hill)三年的内容压缩到两年来学,它的进度和难度都会更快更高一些。

还有些学校在某些课程方面实力很强,不仅老师教学水平高,而且学生能力也很强,这就导致课程难度水涨船高,学生也不得不面临很大的学术压力。比如Peddie和Exter的数学、Hotchkiss和Andover的二外等等。

结果就是:你不是不努力,而是“本身起点太高”,哪怕每天花3小时复习,也只能刚刚“保住B+”。

2. 理科老师风格千差万别

在有些美高,理科课程的挑战往往不在“内容本身”,而在于老师的讲课风格极度不一致,有的甚至缺乏教学逻辑。以下是常见几种“理科踩雷型老师”:

讲课简单但考试难

老师上课只讲基础概念,不解释实际应用,一节课结束之后布置的作业也比较简单。但每次测验或考试却突然拉高难度,学生几乎无法预判考试范围或题型变化。

讲课逻辑混乱,甚至不讲课

老师跳着讲、不画图、不归纳,讲课时经常口误或概念表达不清,甚至不太讲课让学生自己讨论,学生需要靠课外资料或自学才能真正“听懂”。

评分不透明,复议无门

部分理科老师不给Rubric,作业或实验报告打分随意;有时学生明明只是单位写错、图像粗糙一点,就被扣掉大量分数,想申诉却无标准可查。

3. 文科老师要求高+爱压分

在美高的英语、历史、人文等文科课程中,很多老师自带“学术审美”与“风格偏好”,这本无可厚非。但问题在于:

- 有的老师在没有明确Rubric的前提下评分,仅凭“感觉打等级”

- 有的老师强调论文深度和批判性思维,却不给足够写作指导,学生反复努力依旧得不到A

- 更有甚者,为了“体现课程的rigor”长期压分,全班无人A,最高B+也“实属不易”

这些情况对国际生(尤其是非英语母语学生)打击极大——因为哪怕语言能力已很强,想完全迎合这类老师的审美标准,依然难如登天。

内部因素:学习习惯与方法

在GPA拉不开差距的阶段,很多学生会误以为是“自己不够聪明”或者“别人太卷”,但实际上,真正阻碍成绩提升的,往往是学习方式没有及时切换、时间管理跟不上节奏,甚至对美高课程的认知依然停留在国内模式:

1. 学生态度:喜欢“临时抱佛脚”

不少刚进入美高的学生,仍保留着国内“临时突击式备考”的学习习惯——平时不太上心,觉得“期中前努力一下就行”;或者觉得“反正等考试再认真准备也来得及”。但在美高,这种节奏完全行不通。因为:

- 小测验非常频繁,有时老师可能只会提前几小时通知就要开考(甚至不通知直接考试)

- 课程节奏快,任务分布散,没有“集中复习期”可供准备

- 很多老师更看重平时表现与过程积累,比如参与度、作业质量、日常小练打分等

- 不少课程存在“每周1-2次小测+定期单元考+随堂检查”的结构,如果不保持持续投入状态,很容易在某个节点“断崖式下滑”

2. 学习方法:不复习、不总结、不训练

影响GPA的另一个关键内部因素是方法错位。很多学生从公立体系或国际学校进入美高,数学成绩原本还不错,但到了美高之后,一旦进入高级别课程,很快就发现“跟不上”甚至“掉队”。问题往往不在于能力,而在于学习习惯和方法未及时调整,例如:

- 不复习:课堂学完就算,回家不做整理也不做反思

- 不记笔记:完全依赖老师发的材料,缺少主动归纳的过程

- 不做错题分析:考完试不总结错因,下一次犯同样错误

- 不做专项训练:即便发现某类题型总错,也缺乏集中突破策略

特别是在数学、物理这类学科中,知识点之间高度关联,错过一个知识点,可能会影响后面整整两个单元的理解。这个时候,如果没有主动梳理知识结构和建立错题本,想靠期末突击“补回GPA”几乎是不可能的。

3. 文科课程:阅读、分析、写作“三杀”

在美高GPA体系中,英语与历史常常是中国学生“最容易踩坑”的两门文科课。表面看是语言问题,实质上是从阅读速度、文学分析能力到学术写作规范的全面挑战。

原文阅读速度跟不上

美高英语与历史课程要求大量原版阅读(小说、演讲、历史文献等),一些学生因为阅读速度慢或理解不深,常常陷入“读不完—写不出—拿低分”的恶性循环。

从未系统学过文学分析

很多中国学生在初中阶段没有接触过系统的文学分析:什么是修辞手法、作者意图怎么挖掘等等,到了美高后,面对老师提出的诸如“你怎么看待这段中的象征隐喻?”、“如何评估这个论点的说服力?”等问题不知如何回答。

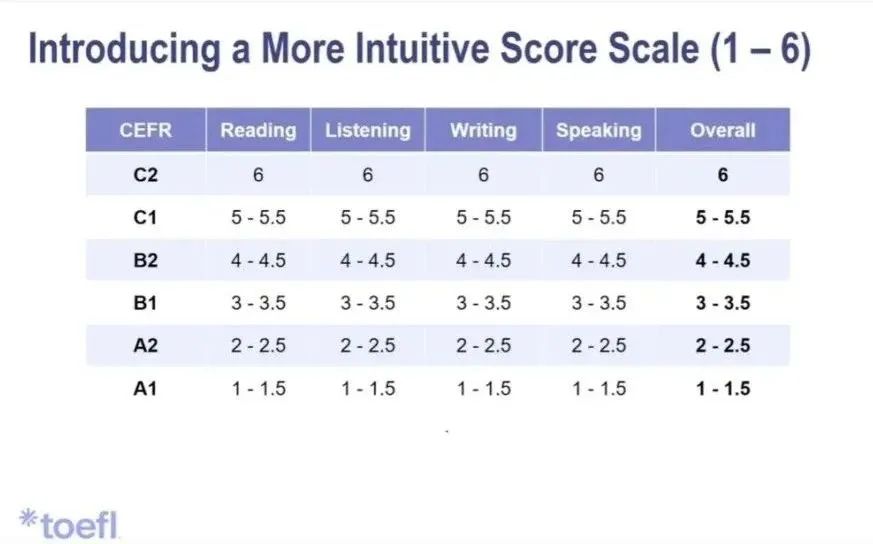

学术写作远超托福要求

这是家长误解最多的一点。很多人以为孩子托福写作115+,美高的英语/历史写作自然不成问题。但事实上托福只是基础英文表达,更接近“语言能力测试”;而美高的写作,是综合性极强的学术任务。

4. 理科课程:基础薄弱+教学不一致

国际学校/美初/加拿大初中等系统的学生,在进入美高之后,数学和科学成绩普遍偏弱。而问题的根源,往往出现在以下几个方面:

基础“债”拖到美高,一口气还不起

很多美初和国际学校的课程设置相对简单:数学课程覆盖面有限、节奏偏慢、运算能力与计算规范性被低估;这样的体系在初中阶段可能没有明显问题,但一旦升入课程深度更大、评估频率更高的美高体系,学生就会瞬间暴露短板。

老师风格悬殊,自学能力决定成绩

一些美高的STEM课程非常硬核:不仅教学进度快,而且大量内容需要学生课外自学+消化。如果学生基础不扎实,面对这种节奏,哪怕再努力,也可能长期卡在B的区间。

5. 学术诚信:从“辅助工具”到“依赖陷阱”

现在几乎每个学生都在使用AI工具,但用得好与不好,带来的结果却是天壤之别。令人担忧的是:

- 有的学生用AI生成写作初稿,完全没有二次加工和理解,甚至直接复制粘贴提交

- 有的学生没有使用AI,却因为文风变化被误判,仍需承担学术调查与解释的压力

- 还有一些学生,从最开始的“查错辅助”变成了“整篇代写”,完全放弃了原有的学习与思考

GPA从B到A的关键突破方法

对于GPA一直徘徊在B+/A-之间的学生来说,真正的提升方法不是“更努力”,而是“更聪明”:

精准提升写作表达

- 注意英语和历史类课程的写作要符合Rubric标准

- 注重论文开头结尾的逻辑闭环

- 善用老师Office Hour做“逐段修订”

- 请老师/校外学术导师一对一指导写作技法

主动建立师生互动+争取评分弹性

- 提前了解老师评分习惯

- 主动问“我这一段哪里可以改善?”、“这个思路老师怎么看?”

- 建立积极印象,有利于主观维度加分(如Participation、Engagement等)

管理时间+维稳情绪=防止“环节崩盘”

- 提前做好学期规划

- 制定“大作业提醒机制”和“学习缓冲日”

- 考前不临时抱佛脚,而是每周“低频稳定复盘”

选课策略调整:做减法,而非盲目挑战

- 一学期建议挑战2-3门高强度课程,其余保持稳定高分

- 有些课“看起来好听”,实则评分极苛(可通过师兄姐打听)

- 量力而行,不因面子盲目挑战AP而牺牲整学期GPA

美高的GPA提升之路,绝不仅仅是简单地“努力更多”,而是需要在理解体系规则和自身学习方法的基础上,做到“更聪明地学习”。