在香港家长的教育规划清单里,“校网”绝对是绕不开的核心词。

它不仅是简单的地域划分,更是串联起教育资源分配、入学政策落地的复杂系统;

直接关系到孩子上学的便利性,也深深影响着家庭的住房抉择与长远规划。

对于刚到香港或计划让孩子来港就读的家长来说,必须摸清校网的运行逻辑。

香港校网的基本框架

香港校网以编号为核心标记,覆盖全港十八个行政区,每个校网都对应着特定的地理范围。

这种划分并非固定不变,会根据人口流动、学校增减等实际情况进行小幅度调整,但整体框架相对稳定。

校网的范围划分常以街道、山脉、河流等自然或人工标志物为界,教育局会定期发布详细的校网地图,家长可通过具体地址查询确认所属校网。

每所官立或资助小学都明确隶属于某个校网;而直资学校和国际学校则不受校网限制,这是校网体系的一大显著特征。

其中,官立学校由政府直接管理,资助学校接受政府拨款并严格遵循教育局政策,两者均提供免费教育,入学必须严格遵守校网规则;

直资和国际学校则拥有更大的招生自主权,可跨区域招生,但学费通常较高。

因此,对于大多数选择公立教育体系的家庭而言,校网的重要性不言而喻。

像九龙城区的34校网、中西区的11校网、沙田区的91校网等,都是热门区域。

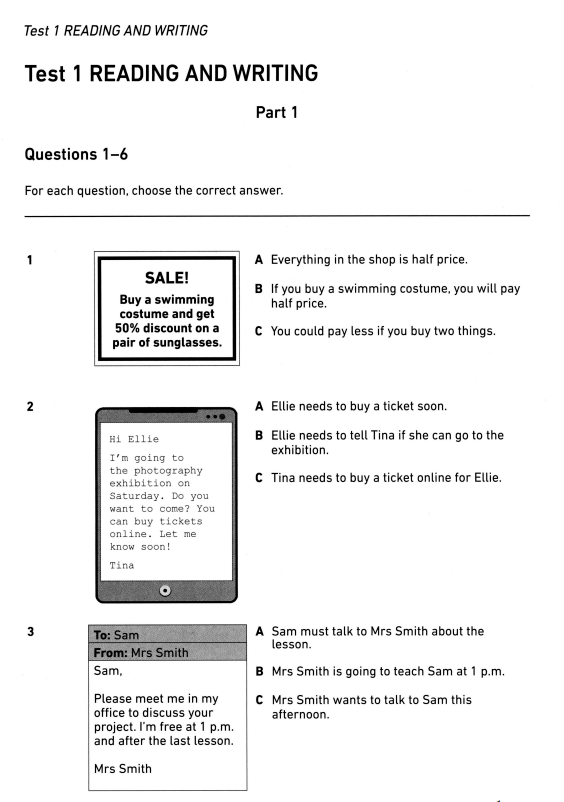

派位规则

小学一年级入学的派位制度,是校网发挥作用的核心场景。

整个流程分为“自行分配学位”和“统一派位”两个阶段,两者在校网的影响上差异显著。

在自行分配阶段,家长可向任何学校提交申请,不受校网约束,但每所学校会预留约30%的学位用于该阶段,竞争异常激烈。

而到了统一派位阶段,校网的作用就会充分凸显:

学生只能在所属校网内选择学校志愿,教育局会按照电脑随机分配原则,结合家长填报的志愿顺序进行派位。

这意味着,居住在优质校网内的孩子,在统一派位阶段有更多机会获得优质学校的学位;

跨校网申请资助学位则几乎没有可能,除非在自行分配阶段通过激烈竞争脱颖而出。

选择合适的校网

热门校网虽吸引力大,但未必适合每个家庭。

选择校网时,需结合家庭实际情况综合考量,避免盲目跟风。

1.居住便利性

校网内的学校数量虽多,但具体到某所学校,离家的距离仍是日常上学的关键因素。

尤其是低年级学生,通勤时间过长可能影响学习状态和休息时间,反而得不偿失。

2.学校特色

不同学校的教育理念差异很大。

有的侧重学术成绩,以严谨的课程体系和高升学率为亮点;有的注重艺术体育,配备专业的场馆和教练团队。

家长需根据孩子的性格特点和发展方向,在所属校网内筛选匹配的学校。

3.理性看待派位随机性

即便是优质校网,也不能保证孩子一定能进入名校,因为统一派位存在电脑随机分配的不确定性。

因此,家长需提前做好多手准备,比如了解校网内多所学校的情况,而非只盯着一两所名校。

4.住址证明

申请入学时,家长必须提供有效的住址证明,以证实孩子确实居住在校网范围内,且通常要求在申请前一年的9月1日前已入住。

部分热门校网会对住址证明进行严格核查,目的是杜绝空挂地址等钻政策空子的行为。

合理的规划

总的来说,香港校网是一套将地域、教育、政策深度融合的体系。

它既为教育资源的合理分配提供了基础框架,也为家庭的教育选择设定了边界。

对于家长而言,与其盲目追逐热门校网,不如将其视为规划的起点。

毕竟,教育的核心是让孩子在适合的环境中成长,校网只是助力这一目标的工具,而非最终目的。