在知乎、豆瓣、留学论坛以及众多读博微信群里,“出国读PhD”成了不断刷屏、热度居高不下的高频话题。

或许有同学会疑惑:国内明明有清华北大这样的顶尖学府,还有实力强劲的实验室,为何大家还要不辞辛劳地卷申请、考语言,甚至远渡重洋去国外深造呢?

实际上,推动这一现象的并非是追求表面光鲜的“向外看”式虚荣,而是基于现实考量的“向内看”理性抉择。这并非个人的逃避之举,而是对教育体制、科研氛围以及个人发展道路的深度考量与选择。

01、制度设计&生活待遇:差距从钱包开始

我们不妨先从最为“现实”的层面切入来探讨。

欧美国家的博士培养体系有着鲜明的特点,其核心要素可归结为:工作合同制搭配全额奖学金。这一模式带来的直接影响是,学术劳动被制度性地认定为“正式工作”,博士生在身份上等同于研究职员(Research Staff)。

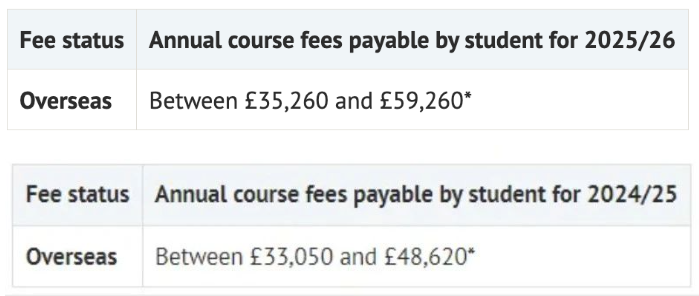

具体到薪资待遇,在高福利的瑞士、芬兰、德国等国家,博士生年薪达到40 - 60万人民币是较为普遍的情况。即便是在美国、加拿大,虽然工资水平相对略低一些,但满足基本生活开销、偶尔旅行以及有一定小额储蓄基本不成问题。再看新加坡,A*STAR(新加坡科技研究局)为博士生提供的薪资水平,能够与中高级工程师相媲美。

反观国内,博士生的补助情况却不容乐观,目前仍大多停留在“勉强维持生计”的阶段。多数高校给博士生发放的月收入仅在3000 - 5000元之间。倘若所在城市房租高昂,再加上课题组频繁加班,博士生的生活质量便会急剧下降。

更为隐蔽且严重的是,物质层面的匮乏很容易转化为对科研成果的过度焦虑与依赖,进而催生出“急功近利”的心态和对“成果数量”的盲目崇拜。

02、当“指导”变“支配”,学术何以为尊?

在国内的学术圈里,博士生往往被戏称为“老板的学生”或是“导师的孩子”。

但这样的称呼背后,并非蕴含着温情脉脉的师生情谊,而是深刻映射出一种根深蒂固的权力结构:从招生选拔、课题分配,到答辩评审、毕业期限,博士生的学术命运几乎完全攥在导师手中。

一旦遭遇导师的失德或失职行为,学生往往求助无门,申诉无果。

反观欧美高校,则普遍构建了一套多元制衡的权力体系:

- 博士答辩环节引入外部评审委员,确保导师不拥有绝对决定权;

- 在研究课题上,学生拥有更多自主权,导师更多扮演支持与指导的角色,而非单方面强制;

- 学生享有高度的灵活性,可根据个人需求自由选择更换研究小组、申请休学或开展跨学科合作;

- 完善的制度保障体系,包括学生权益办公室、学术工会以及研究生申诉机制等,为学生的权益保驾护航。

简而言之,欧美制度将博士生视为具有独立学术能力的“学者”,而国内制度在一定程度上仍将其定位为需要完全服从的“学生”。

这些差异看似细微,实则对博士生的学术生涯乃至人生轨迹产生着深远的影响。

03、毕业之后,路宽不宽?

博士绝非职业生涯的终点,恰恰相反,它是开启一段漫长职业旅程的起点。

当在海外完成博士学业后,摆在毕业生面前的是更为多元、广阔的发展路径:

在学术领域,欧美地区的高校以及高水准的研究所向他们敞开大门,还有诸如欧洲研究委员会(ERC)、美国国家科学基金会(NSF)、德国科学基金会(DFG)等独立课题基金体系,能为科研工作提供有力支持,助力他们在学术道路上不断深耕。

在工业界,科技公司、制药企业以及人工智能实验室等都对拥有博士背景的人才求贤若渴,不仅提供丰富的就业机会,还伴有优厚的薪资待遇。

此外,海外博士毕业往往还能收获身份方面的红利,比如可以立即获得长期居留许可、快速拿到绿卡或者具备移民资格,这对于个人及家庭的稳定生活而言,无疑是一大保障。

即便回到国内,“海归身份”依旧具备独特的价值。在人才计划、职称评定、科研项目评审等诸多方面,“海归”往往能享受到资源上的倾斜,这是一种客观存在的“评价机制偏向”,也是当下不容忽视的现实规则。

或许从科研能力上看,海归博士未必就比国内博士更为出众,但不可否认的是,他们凭借“海归”这一身份,在职业发展中拥有了更具优势的筹码。

04、现实底色:不是逃,合理选择

没人愿意轻易割舍与家人的相伴、背离熟悉的文化和故土。

然而,当现有制度难以维护科研工作者的基本尊严,无法提供有品质的生活保障,也看不到足够的发展空间时,那些看似“孤注一掷”的离开之举,实则是深思熟虑后的理性抉择:

- 理性地为自己谋求长久的自由;

- 理性地改善科研条件与生活氛围;

- 理性地认识到是制度成就人,而非仅靠个人单打独斗。

正如一位清北本科毕业、后在瑞士攻读博士学位的学生所言:“出国并非追求所谓的‘光鲜亮丽’,只是我不想在30岁前就被一个毫无希望的系统消磨殆尽。”

真正需要我们深入反思的是:

- 我们能否打造一个无需科研人员牺牲个人尊严就能潜心钻研的体制?

- 能否营造一种环境,让年轻人甘愿留下,而不是在“咬牙硬撑”和“尽早逃离”之间徘徊不定?

- 能否将“留住人才”明确列为制度设计的核心目标,而非将其视为可有可无的附带成果?

- 他们为何选择出国读博?

- 这绝非单纯的教育层面的问题,而是一个关乎整体系统的深层次问题。

- 每一个仍在坚守的人,其实都在以自己的行动默默表达着态度与选择。

以上就是机构编辑部老师分享。想要申请的小伙伴要开始着手准备啦!希望能帮助到正在申博的同学~