「为啥想学这个专业?」

在申请系统里,“Why Major”(为何选择该专业)这一类文书题目看似简单,却是最容易被写“虚”的那一类。许多学生写着写着就变成了“我小时候特别爱XXX”+“后来我在学校上了一门课”+“所以我决定申请这个专业”。流水账一气呵成,自己看着都犯困,更别说招生官了。

但你要知道,尤其是Top 20/30名校,对“Why Major”这一类文书的关注度远比你想象中高。因为这类文书的底层目标从来不是听你讲一个小故事,而是判断你是否具备以下三点:

- 学术动机是否真实、成熟;

- 是否已在这个领域做过“有意识的探索”;

- 能否展现出你具备继续深造的潜质与视角。

换句话说,它其实是T20挑“未来的学术合伙人”的筛查工具之一。

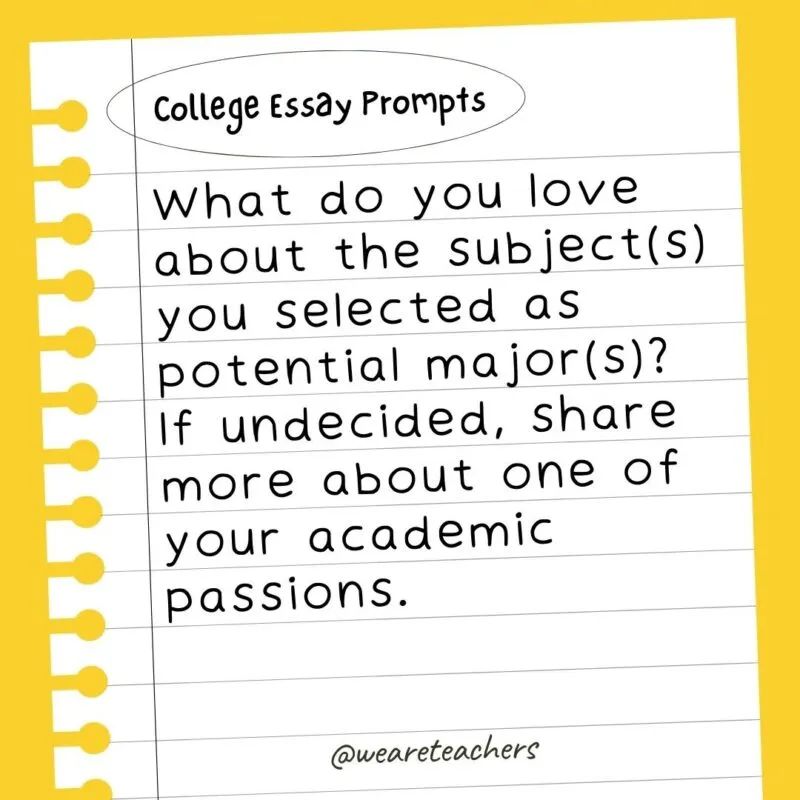

先看几所Top校的“Why Major”类题目:

耶鲁大学 Yale:

Students at Yale have plenty of time to explore their academic interests before committing to one or more major fields of study. Many students either modify their original academic direction or change their minds entirely. As of this moment, what academic areas seem to fit your interests or goals most comfortably? Please indicate up to three from thelistprovided. Why do these areas appeal to you?

耶鲁大学的学生在正式确定一个或多个主修领域之前,有充足的时间去探索自己的学术兴趣。很多学生会在这个过程中调整原本的方向,甚至完全改变想法。此刻,对你来说,哪些学术领域最符合你的兴趣或目标?请从所提供的列表中选择最多三个,并说明这些领域吸引你的原因。

卡内基梅隆大学 CMU:

Most students choose their intended major or area of study based on a passion or inspiration that’s developed over time—what passion or inspiration led you to choose this area of study?

大多数学生选择自己想要主修的专业或学科方向,通常是因为某种长期积累的热情或启发。那么,是怎样的热情或灵感促使你选择了这个学习领域?

芝加哥大学 UChicago:

How does the University of Chicago, as you know it now, satisfy your desire for a particular kind of learning, community, and future? Please address with some specificity your own wishes and how they relate to UChicago.

根据你目前对芝加哥大学的了解,它是如何满足你在学习方式、社区氛围和未来发展方面的期望的?请结合你个人的愿望,具体说明这些愿望与你对UChicago的理解之间的关联。

这些题目的共同点是什么?

- 不是问你“你喜欢什么”,而是问你:“过去你做过什么?”“你怎么理解这个专业?”“我们学校的这个学院,哪点吸引你?”

换句话说,是在考察你有没有认真的、长期的、深入的探索轨迹,而不是一时兴起的兴趣冲动。

“Why Major”到底要写出什么?

如果你只是套一个“小时候玩计算器、长大想做程序员”的故事模板,对不起,这类模糊陈述招生官每天能看到几十份,根本记不住你。

我们拆解一下理想的 Why Major 文书,它的底层逻辑可以分成以下五个部分:

起点:兴趣从哪来?

不是非要回溯到小时候,但必须有一个清晰的、可信的兴趣起点。这个起点可以是一次课程、一次竞赛、一次失败、一本书、一次事件,但不能是空洞的“我从小喜欢”。

比如:

“初二那年我第一次用Python写出一个记账小程序,尽管最后崩溃了,但我意识到,‘创造规则’这件事本身比使用规则更让我兴奋。”

这类描述不仅提供了兴趣来源,还体现了性格特质(探索性、动手能力)和思维方式(反思力)。

过程:探索轨迹在哪里?

招生官更想看到的是你为这个兴趣做了什么,而不是你有多喜欢。想象自己在叙述一个“探索路线图”:你从A点出发,沿途经历了哪些转折、迭代、挑战?

这一段应该包含你的课程选择、项目经历、科研尝试、独立创作、阅读积累等真实行为,越具体越有说服力。不建议用“我做过很多相关活动”这种概述句,而要写出细节:

“高一时,我和两个同学一起做了一个关于‘算法偏见’的播客,采访了本地AI公司的一名开发者。录完之后我开始反思,是否只是因为技术不够中性,才产生了歧视性结果。”

转折点/视角拓展:你有没有想得比别人深?

顶尖院校最想看到的,不是“我做了一个很酷的项目”,而是“我从中得到了一种新的理解”。这就是“Intellectual Vitality”——他们评估学生的一个维度:你是否展现出真实、持续、批判性思考的能力?

这一部分往往通过“一个矛盾”、“一个挫折”、“一次认知刷新”来切入:

“起初我以为量化研究比质化更科学,直到我在一次社会学读书会中读到 Foucault 批判‘数据即客观’的观点,才意识到,信息是被结构和权力关系筛选的。”

这句话传递的信息远不止“我读过书”,而是:我在思考,我在质疑,我在构建自己的理论世界观。

连接学校:你为啥一定要来我们这?

这一部分叫做“match”。你不能光说“我喜欢心理学”,而要说清楚:

- 你知道这所学校的心理学系有什么特色;

- 你需要这个系的资源来完成你未来的目标;

- 你在别处找不到这种match。

不仅要表了“我调研过”,也要体现“我带着问题来上大学”。

你对未来是否有模糊但真实的路径图?

不需要写“我希望未来拿诺奖”,但至少能勾勒出一个你将怎么使用这个专业的设想:

“在大学阶段,我希望先打下理论基础,然后探索游戏叙事与心理机制的交叉领域。毕业后,我想加入教育科技公司,用互动设计帮助提升儿童注意力障碍患者的学习体验。”

典型失败案例你踩过几个?

来看几个常见的 Why Major 写作“翻车区”:

❌ “我小时候看了××书,就一直喜欢××”

→ 只有“起点”,没有行动轨迹,也没有match或深度。

❌ “我想学CS,因为我喜欢创新,想解决问题”→ 空话太多,没内容,换成写商科或工程都一样。

❌ “我爸妈做××行业,对我影响很大”→ 听起来像是别人替你选的专业,而不是你自己。

❌“我喜欢帮助人,所以我想学心理学/社工/医学”→ 过于泛泛,不足以构成专业选择理由。

“主线+轨迹+反思+连接”四件套

一篇让招生官记住的 Why Major,从来不只是“我感兴趣”,而是一整套有逻辑、有温度的动机链条。简单粗暴堆砌活动,只会让人感觉你是个经历商贩,没有真正思考。

真正高级的写法,底层结构是四件套:

主线:你想探索什么?你的人设清晰吗?

不是泛泛地“喜欢CS”,而是“我被AI伦理中的xx问题击中,想深入研究算法与人之间的权力结构。”

轨迹:你做过哪些“围绕这个兴趣”的主动探索?

有没有用行动去验证兴趣,比如参加过相关竞赛、写过项目、做过研究?有没有看到自己能力在“升级”?有没有从好奇心到系统性的认知?

反思:你从中发现了什么?有没有思维的转折点?

真正有含金量的经历,往往能引出一次认知上的转弯,暴露你的学习深度,而不只是你“参加了什么”。

连接:兴趣和积累如何和目标校资源精准对接?

谁的课你想上?哪个实验室你要去?你的目标能不能通过这所学校达成?有没有双向奔赴的感觉?

把这四个点想透了,你的 Why Major 才有根、有魂、有打动人的力量。不是在解释“我为什么喜欢这个”,而是在证明“我为什么能在这个领域走得远”。

Why Major不只是“告诉我你喜欢什么”,而是“证明你知道你在干嘛”。

当招生官审阅你的这段短文,他们真正想知道的是——

- 你来读这个专业,是一时兴起还是深思熟虑?

- 你在高中阶段已经走了多远?

- 你是否具备把大学资源用到极致的能力?

- 你是否可能是我们某个实验室、社团、学术社群未来的成员?

如果你能用这篇短短几百字的文书,把这些答案交代清楚,那么恭喜你:你已经不是在“提交申请”,而是在和大学说:

“Hey,我已经准备好了,我们可以一起做点有意思的事了。”