在特朗普削减科研经费、弱化甚至解构联邦教育部的政策导向下,美国高校和科研机构的资金来源受限,直接影响博士招生规模和科研助理(RA)/助教(TA)岗位的数量。博士项目“缩招”在短期内几乎是必然趋势,尤其是依赖联邦科研拨款的理工类和公共卫生领域。

然而,另一边,美国移民政策出现了40年来少有的历史性松动。《尊严法案》(Dignity Act of 2025, HR 4393)的第三部分直接将STEM与医学博士纳入“O-1杰出人才签证”自动资格范畴,大幅降低了身份转换难度,并为留美工作与绿卡申请开辟直通车。

矛盾表象之下,实际上是“先卡入口、再留精英”——缩招提高了博士入学门槛,但入学后反而享受更优的移民通道。

01、博士缩招vs移民利好

在打击非法移民、劳动力短缺和人口老龄化的背景下,美国需要的并不是低技能的临时劳工,而是那些能够立刻进入科研、产业、医疗等关键领域发挥作用的“可立即上岗的高生产力人才”。

博士,尤其是STEM领域的博士,恰好是这一类群体的典型代表。缩招在这个语境下反而提高了博士席位的含金量——剩余的有限名额集中资源支持少数真正顶尖的候选人,意味着一旦进入项目,不仅在学术上能得到更稳定的资金和更高质量的导师指导,还能在毕业后顺畅衔接身份转换。

例如,如果《尊严法案》新政落实,一名在美国完成人工智能博士的中国学生,可能在论文答辩通过后的几个月内,就能直接凭学位自动获得O-1人才签证资格,跳过以往漫长且高门槛的成就证明流程,并在工作期间向EB-1A或EB-2 NIW绿卡顺利过渡。这种路径几乎等于为博士生配备了一张“身份自带绿卡缓冲”的通行证,大幅降低了长期留美的不确定性。

这样的政策导向与特朗普本人过去的表态并不矛盾——他曾公开支持让美国大学毕业生直接获得绿卡,但《尊严法案》在实际操作中将这种福利集中投向最高学历、技术含量最高的国际毕业生,确保资源和身份优惠优先保留给最能为美国经济和国家利益创造长期价值的人。

02、对申请美博中国学生的影响

展望未来,美国留学格局或将迎来重大变革。中国学生赴美留学的主流模式,可能会从低龄化逐渐转向高精尖人才留学,尤其是赴美攻读硕士和博士学位的学生数量有望增加。

当然,这并不意味着低龄留学将彻底消失,只是其在人数占比上将不再占据主导地位。不过,高层次家庭送孩子赴美留学的需求依然旺盛。根据SED博士学位调查报告的最新数据(该报告延迟一年发布,已是当前最新信息),美国机构授予的研究博士学位数量从2022年的57,448个增长至2023年的57,862个,增加了414个。而在2023年,在美国获得博士学位的国际学生(临时签证持有者)人数达到了19,393人,约占全部博士学位获得者的三分之一。就博士毕业后的去向而言,调查显示,绝大多数在美国取得博士学位的国际学生都期望能留在美国继续发展。2023年,有77.5%的中国学生表达了留美意向。

结合当下的政策,博士名额减少意味着进入美国顶尖科研体系的门槛被再次抬高,过去依靠较为稳妥的学业成绩和基础科研经历就有机会被录取的时代一去不返,未来的申请者必须在科研成果、学术影响力、跨学科能力以及与导师的契合度上都做到高度匹配,才有可能脱颖而出。

然而,这种“高门槛”背后隐藏的是同样显著的“高回报”——一旦拿到录取,不仅资金资助更稳定、导师资源更集中,博士毕业后能借助《尊严法案》提供的身份便利,在职业选择和长期留美规划上占据先机。

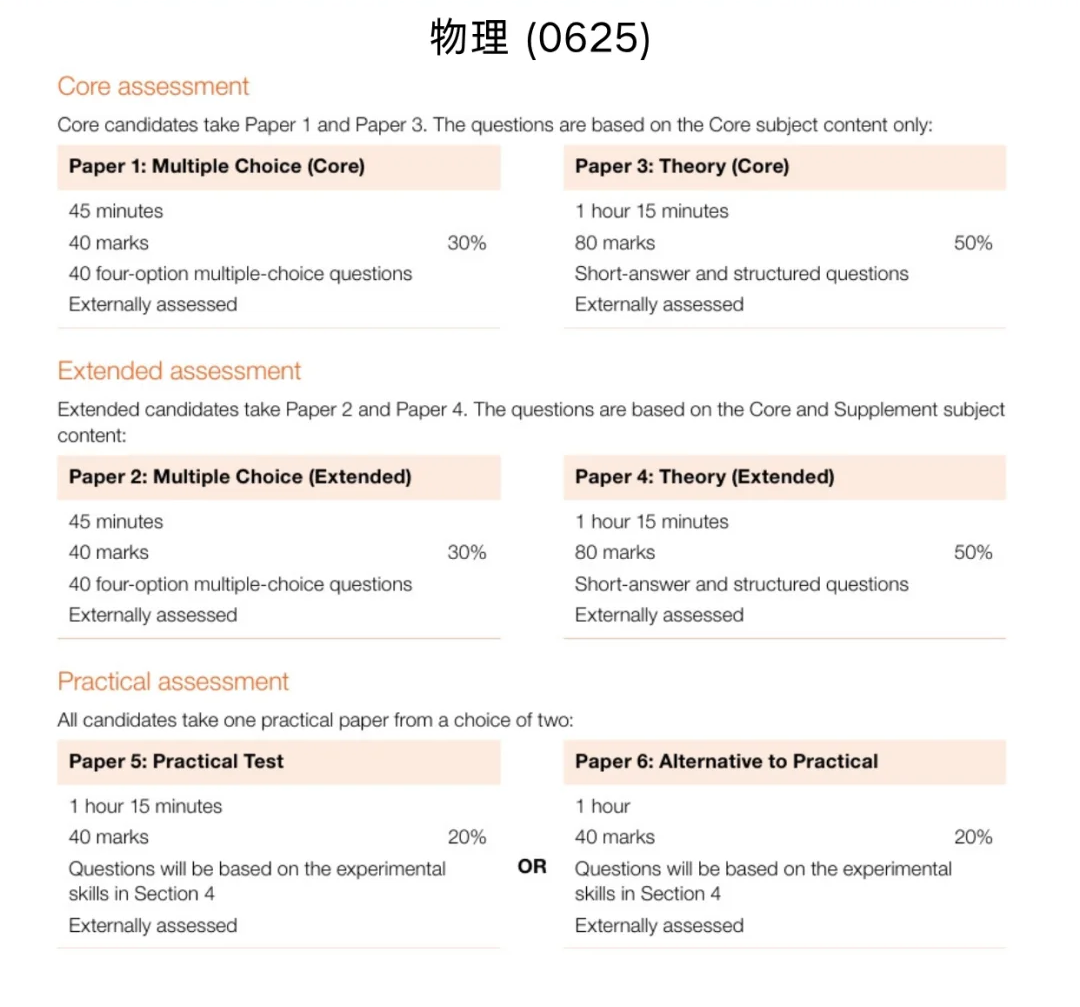

此外,专业分布也会发生结构性变化。由于政策直接将STEM与医学博士纳入优待范围,这两个领域将成为留学与移民政策的焦点。人工智能、量子计算、半导体、生物医药、公共卫生、环境工程、材料科学等方向的吸引力将被进一步放大。

相对而言,人文学科和部分社会科学虽然依然能提供优秀的学术训练,但在移民便利与产业需求匹配度上不占优势,这会促使一部分原本倾向人文社科的中国学生在申请前重新评估自己的学术兴趣与职业目标,甚至考虑跨领域转型。

在这种格局下,“名校情结”将出现降温。排名固然重要,但一个拥有强产业合作背景、能为学生创造稳定就业与移民通道的中等排名大学,可能在未来的吸引力甚至超过部分缺乏产业资源的顶尖学府。这种心态的转变,也会使中国学生在申请博士时更倾向于“战略匹配”而非“排名崇拜”。

以上就是机构编辑部老师分享。想要申请的小伙伴要开始着手准备啦!希望能帮助到正在申博的同学~