作为深耕留学行业多年的规划老师,我见过太多学生在申请时因为背景单薄而与梦校失之交臂。今天,我想用最真实的经验和案例告诉你:在条件允许的情况下,付费的实习和科研项目,真的值得考虑。

首先,哪些同学尤其需要参加?

1、转专业申请者

我带过一位24fall的同学,本科是纯理科的物理学专业,硕士想跨专业申请工科大类下的机械工程。虽然物理和机械工程有一定关联性,但他的简历里只有物理实验室经历,完全体现不出对机械工程的理解和实践能力。

在学生大三联系我咨询的时候,我们就规划了“三步走”的跨专业提升策略:

▶ 基础衔接(大三下学期):

参加国内985院校机械工程在线课程(付费项目,产出结业证书)

在学校的机器人社团积极参与设计项目,我们指导他重点记录CAD设计和动力学分析过程(校内社团,无付费)

▶ 专业深化(大三暑假):

通过付费项目进入深圳某新能源汽车公司的机械研发部实习(最终产出走人事的实习证明,Leader推荐信,支持背调)

▶ 学术突破(大四上学期):

参与英国G5院校机械工程教授的"机器人+”相关主题研究项目(付费科研项目,产出项目报告,学术会议论文发表,导师推荐信)

申请文书中,我们巧妙地将他的物理背景转化为优势:

- 强调热力学、流体力学等课程基础

- 展示如何将物理建模能力迁移到机械系统分析

- 通过项目经历证明主动学习新领域的能力

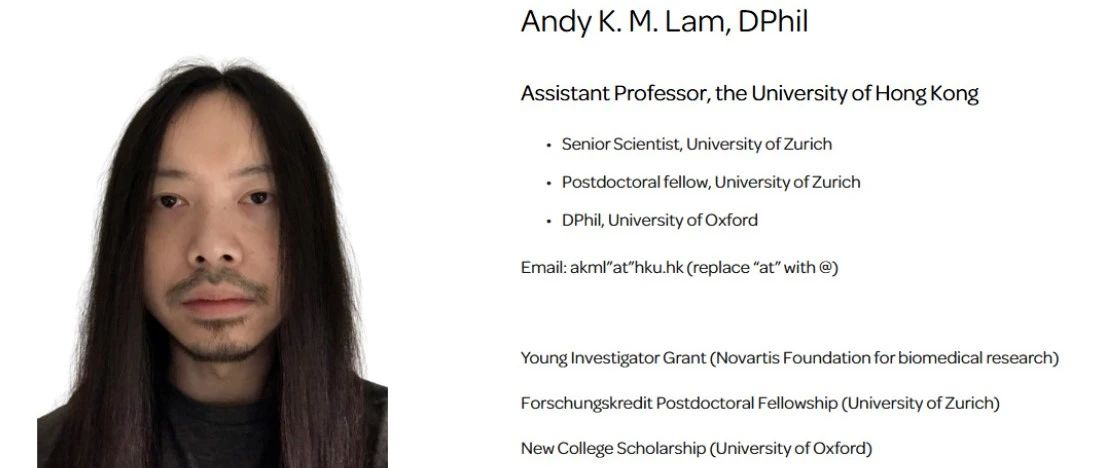

最终,这位同学收获了香港大学MSc in Engineering (Mechanical Engineering)、港城市MSc Mechanical Engineering、港理工MSc in Electric Vehicles 录取

跨专业申请的核心,就是让招生官看到你与新专业的强关联性,而这些经历就是最好的证明。付费项目最大的价值,就是能帮你系统性地搭建起转专业所需的"能力桥梁"。

2、院校背景一般的申请者

双非逆袭的故事并不少见,但光靠成绩很难打动名校。

我们曾帮助一位双非汉语言文学专业的学生通过参加清华大学的线上科研项目,拿到了教授推荐信,最终斩获香港理工大学MA in Chinese Linguistics的录取;还有一位双非背景传媒专业的学生,通过参加1段校内安排的行业实习+2段付费的传媒行业实习,最终拿到了香港浸会大学的王牌专业MA in Communication的录取。

付费项目的价值,不仅在于经历本身,更在于你有可能接触到行业大牛,拿到高含金量的推荐信。

3、冲刺顶尖名校的同学

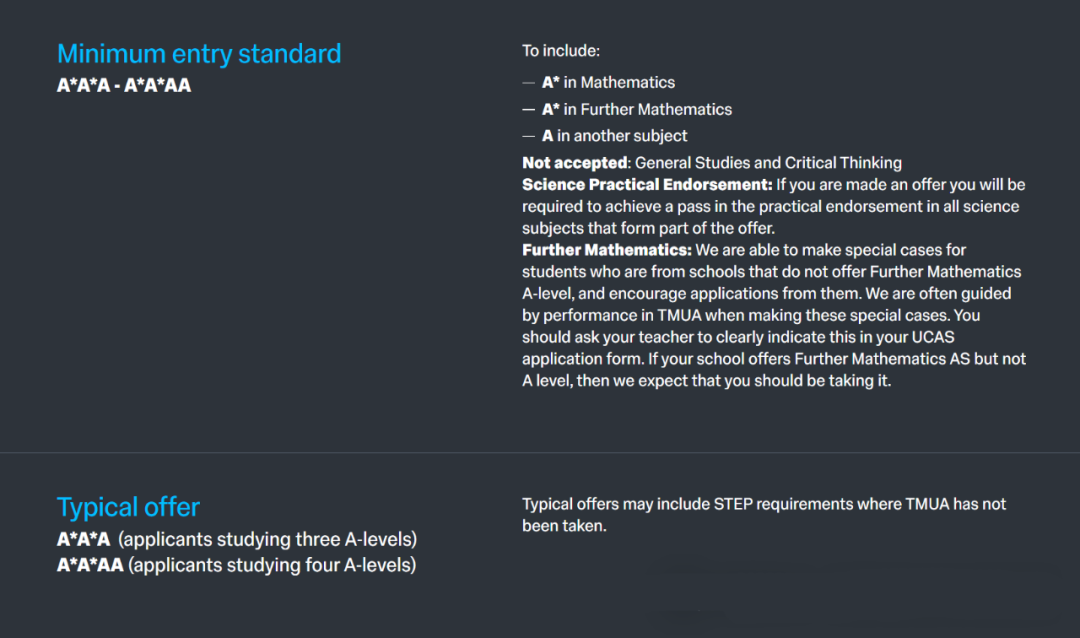

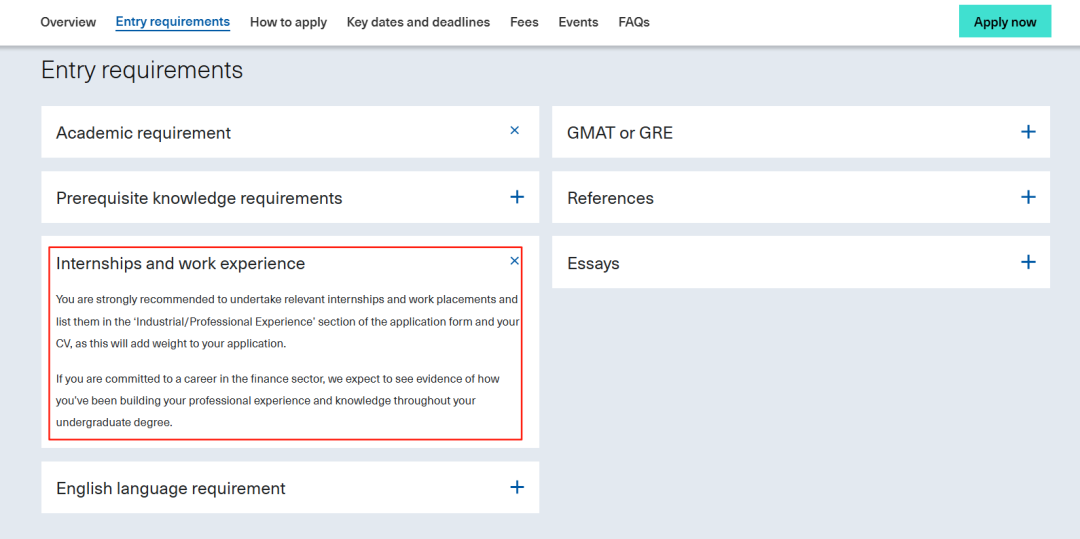

英国G5、港三、新二这类全球顶尖学校,官网往往明确要求或“强烈建议”相关经历,如下图。

*帝国理工大学MFin专业对实习/工作经验的要求

*帝国理工大学BA专业对申请者的喜好

那么,该如何高效参与这些项目呢?

◽ 规划比盲目参加更重要

我遇到过一些学生,自己东拼西凑找了几段实习,结果方向杂乱,反而让招生官觉得目标不清晰。一定要根据申请专业,设计一条逻辑清晰的提升路径。比如申请金融工程,可以从基础的券商实习过渡到量化建模科研,层层递进。

◽ 切忌急于求成

有些同学一上来就想参加“顶尖教授”“世界500强”项目,但如果没有基础铺垫,反而容易露怯。我们团队通常会建议学生从入门项目开始,逐步提升难度,确保每一段经历都能扎实产出成果。

◽ 主动积累资源

付费项目的另一大优势是人脉。几乎每年都会有个别学生在实习项目中表现出色,拿到后续求职内推的机会。记住,你的任务不仅是完成项目,更要让这段经历成为未来发展的跳板。

为什么专业规划如此重要?

这里有一个发人深省的反面对比案例:

在22fall申请季,我们同时接手了同校同专业两位同学的港硕申请。A同学从大三就明确目标,在保持GPA稳步提升的同时,通过我们规划的新加坡国立大学科研项目(产出论文)和头部券商实习,最终斩获港中文、港城和港理工的offer。

而B同学因将主要精力放在考研上,不仅专业课成绩停滞不前,临时补做的三段"关系实习"也缺乏实质内容,最终仅获得浸会大学的录取,考研结果同样不理想。