相信很多改文书改到怀疑人生的同学,脑子里难免会有一个疑问:

到底什么样的主文书才能被Top 30名校青睐?

都说优秀的文书并不存在固定模板,但实际上,那些成功打动名校招生官的文书,还是具备一些共同特点的!

而顶尖名校青睐的文书策略,就藏在它们的录取优秀文书中!

哈佛大学:“偏爱”以小见大的隐喻

哈佛校报《The Crimson》每年都会在官网公布10篇当年的优秀申请文书,并在每一篇的下面都附上招生官的点评。

这些文书来自有着不同背景的申请人,但它们都记录了每个人独特的成长历程,从一件件的“小事”,体现了对“大事”的深刻思考,非常深刻。

而招生官的评论里,也经常出现“反思”、“成长”、“真情实感”等词汇。

具体到写作上,哈佛大学的优秀申请文书可以概括出3大特质——

1.主题以小见大,深刻自省;

2.结构精巧,善用隐喻和意象;

3.语言生动形象,细节描写丰富。

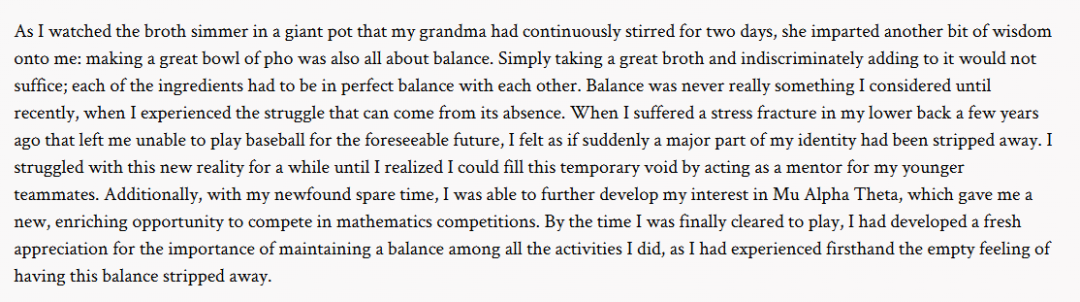

以Alexander的文书为例,他用越南奶奶煮越南米粉的汤底象征家庭基础,用“做汤配料的平衡”来隐喻人生的分配。

Alexander的文书截图

具体叙述上,他在写奶奶教他煮越南米粉时强调“汤底最重要”,联系到“我的人生基础是我的家人”,并进一步引申到身份认同上;奶奶说“配料要平衡”,联系到自己因为受伤生活发生了一系列改变,从而感受到人生中的学业、兴趣、责任等多重平衡同样重要。

同样的特点,在其他优秀文书案例中也非常常见。

某种程度上,这完全可以说是哈佛“偏爱”的文书特质。

JHU:社区匹配度与改变更重要

JHU官网的本科招生界面有一个名为“ESSAYS THAT WORKED”的专栏,里面收录了历年被JHU录取的优秀文书与官方点评。

从历年优秀文书内容和官方点评来看,JHU非常在意申请人与社区的匹配度,看重申请人为社区带来的改变。

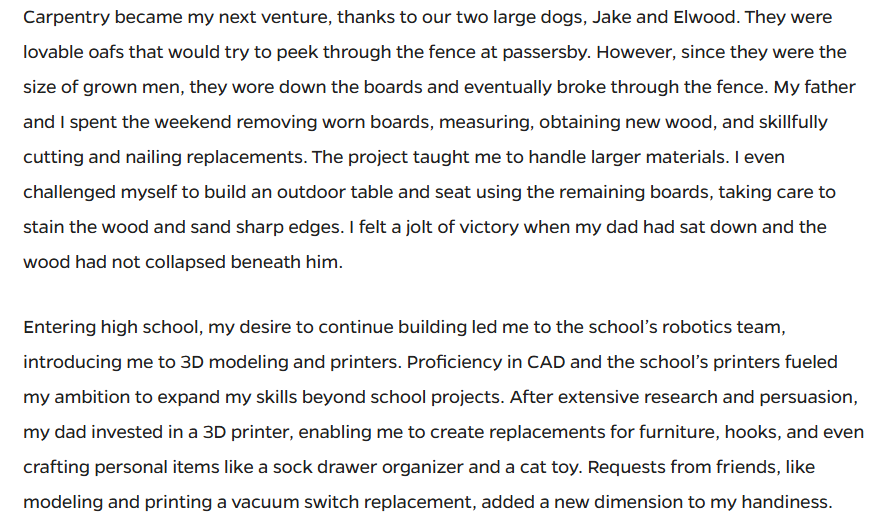

以Sarah D.的文书为例,她讲述自己作为家庭“杂工”所做的事情:小时候帮妈妈修补文件夹、盒子,学会缝纫后帮妹妹修补毛绒玩具,再到学会木工后帮家里的修补篱笆……

Sarah D.文书截图

这一系列的学习与动手让她在进入高中后对机器人和机械制作感兴趣,进而接触到了3D打印等技术,在之后她又学会了汽车修理,可以帮助父亲修理车。

这些经历无一不体现了她的社区意识、服务意识和对家庭的责任感。

而被JHU收录的历年文书中,大多数都体现了这几项申请人特质。

NYU:展现自我认知与文化融合

NYU的官网每年也会公布10篇当年的优秀申请文书。

从历年公布的优秀文书看,NYU的招生官似乎更鼓励学生展现自我认知和文化背景的融合。

以NYU今年的优秀文书《Suburban vs Urban Schools》为例,申请人在文书中表达了对系统性教育不公平的批判,并表达了未来致力于改变这一点的愿望。

这篇文书还通过“blue and glass monsters” 、“small brick building”等强烈的视觉意象,生动形象地展现出了城市、郊区学校在资源和环境方面的差异,不仅让读者能够清晰地感知问题所在,还从侧面体现了作者了解、思考之深入。

从上面的内容不难看出,对于美国顶尖名校,一篇优秀的文书,除了是对自己过往经历的叙述、展示,还是深度剖析自我与未来的机会,更是名校招生官了解、判断你是否与本校文化更为契合的依据!