“哥大工院的录取结果到底什么时候出?”这可能是每年申请季最折磨人的问题之一。

哥伦比亚大学工程学院最近被疯狂吐槽~因为漫长的审核周期、模糊的通知机制,被无数申请者戏称为“养鱼专业户”。

(来源:机构邮箱截图)

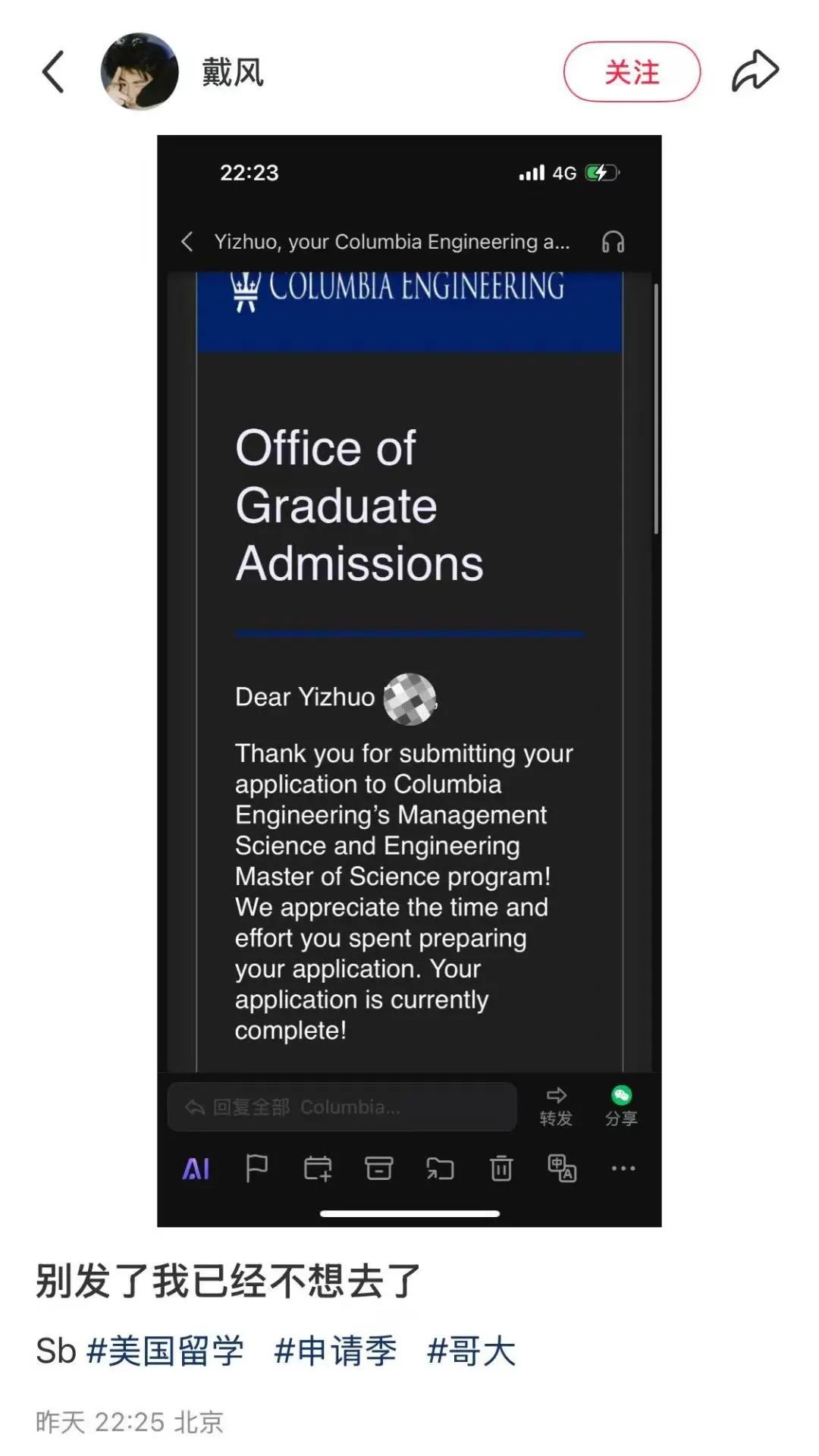

近日,社交平台上再次掀起对哥大工院的吐槽浪潮,甚至有申请者整理出邮件截图,直指其“拖延成性”。

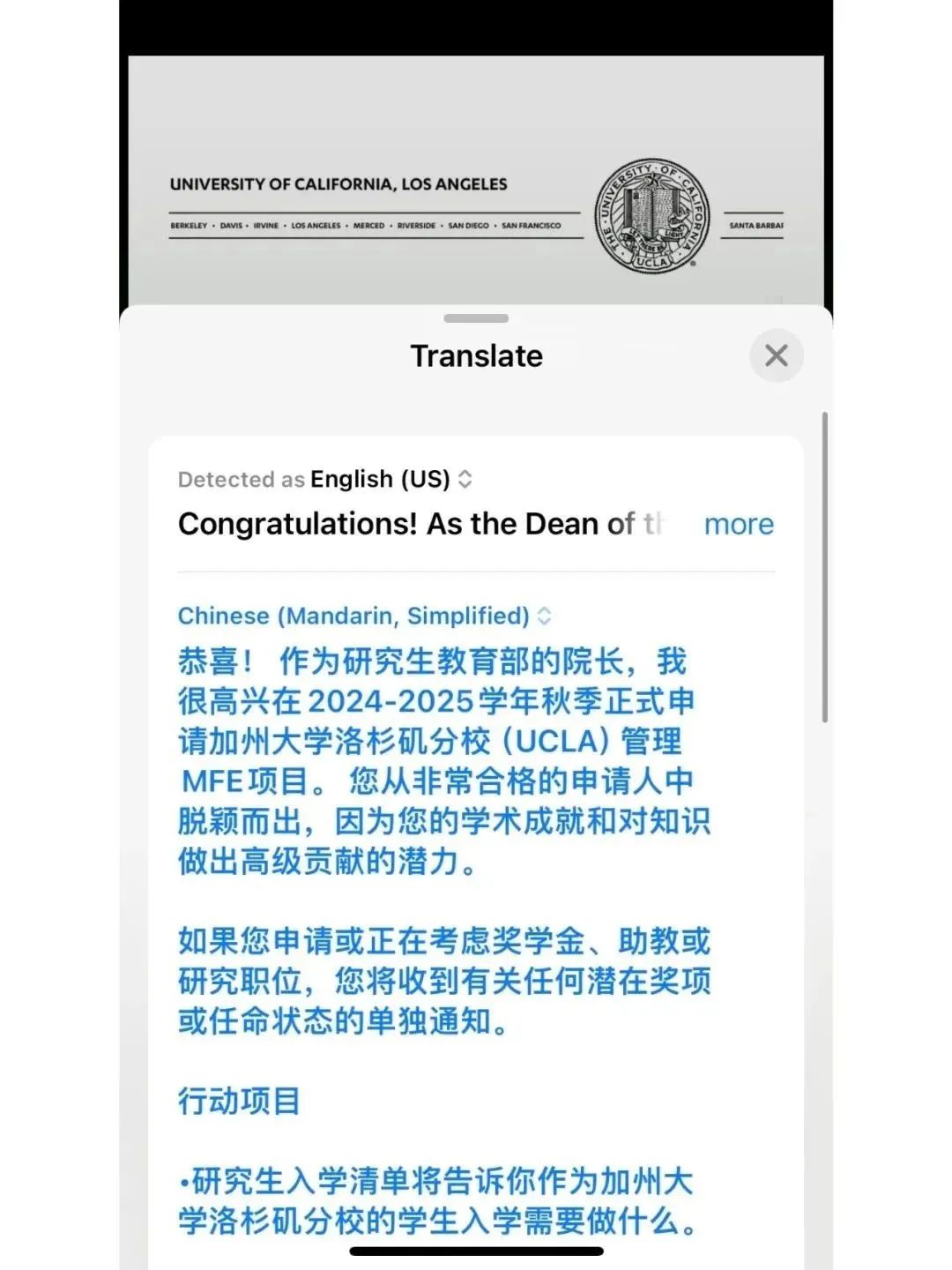

但若说最惨,莫过于“到嘴边的鸭子飞走”,拿到手还没有捂热的offer就被撤回了!一天之内大喜大悲,真是让人欲哭无泪!

(来源:邮件截图)

有人可能会因为错发的offer而拒绝了其他录取,不少同学辛辛苦苦申请却实实在在地打了水漂...

哥大工院的神操作

在留学申请圈,“养鱼”一词被广泛用来形容某些高校在录取过程中的拖延行为:既不明确拒绝,也不痛快发offer,而是让申请者长时间处于“待定”状态。

这种操作让许多学生陷入两难:如果接受其他学校的offer,万一哥大后来发录取怎么办?但如果继续等待,又可能错过更好的机会。

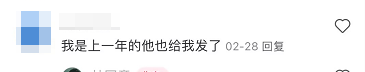

批量发送模板化邮件

老师这边就有多名申请者在同一时间收到“申请更新”通知,但邮件内容极其相似,仅提到“申请已完整”,并未给出具体的审核时间表。

(来源:邮箱截图)

收到的邮件中,校方写道:“我们无法预估决策时间,你的申请将进入委员会审核。”这种模糊的表述让申请者完全无法规划后续安排。

(来源:邮箱截图)

更让申请者不满的是,哥大工院的某些热门专业如Data Science、Operations Research往往拖到4月甚至5月才发录取,而此时许多其他名校的占位费截止日期早已过去。

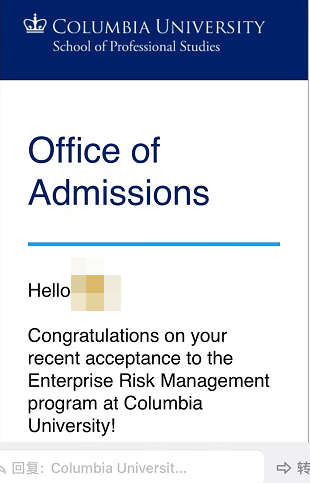

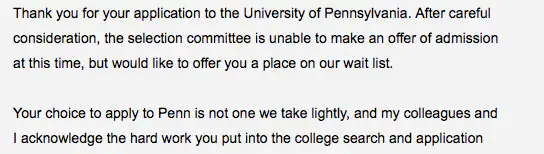

狂撒offer再撤回

申请季保留节目《Offer撤回の艺术》已上线。前不久,哥大SPS就给申请者们送去了一个好消息:恭喜你,已经被我们录取。

(图源:小红书)

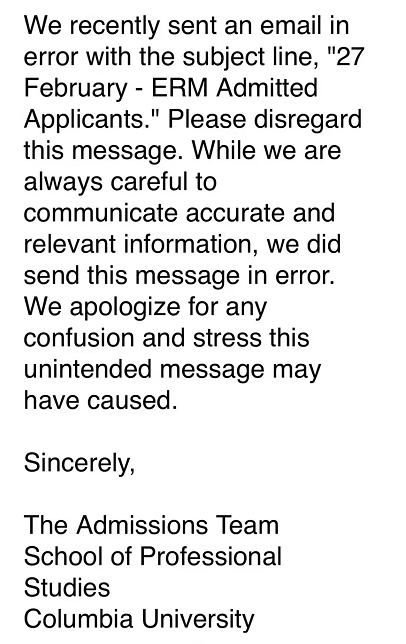

正当大家兴高采烈地庆祝offer时,哥伦比亚大学接着来了封致歉信:“不好意思,撤回一下。”

原来是闹了个大乌龙,原本只是发给ERM项目录取学生的在线项目邀请,被手滑群发给了所有人。甚至有同学表示:上一年的也给发了…

(图源:小红书)

院校手一抖,offer 发错,这事儿听上去奇葩,但其实也不少见了,每年好像都能碰到几回类似的“小意外”。

哥大工院为何热衷“养鱼”?

在各大留学论坛、社交媒体上,关于哥大工院录取拖延的吐槽比比皆是:

• “12月提交申请,3月了还是Under Review,发邮件问就是‘请耐心等待’。”

• “别的学校4月15日要交占位费了,哥大连面试邀请都没发,这是要逼我做决定?”

• “我怀疑他们在等更优秀的申请者,我们这些‘普通背景’的可能要等到最后一刻才知道结果。”

更有申请者整理出往年的录取时间线,发现哥大工院的某些专业如Management Science and Engineering。会在5月突然发放一批录取,而此时大多数学生早已接受了其他学校的offer。

滚动录取机制下的“择优策略”

哥大工院的硕士项目,尤其是Data Science、Operations Research等热门专业。每年都会收到海量申请,而录取委员会往往会采取“分批审核”的方式:

• 第一轮:优先发放offer给背景极其突出的申请者,如顶尖985+GPA 3.9+强科研经历。

• 第二轮:对比中等偏上的申请者,从中筛选出最适合的人选。

• 第三轮:如果前两轮有人放弃offer,才会考虑“候补名单”中的申请者。

这种机制导致许多条件不错但非顶尖的申请者被“养”在池子里,直到最后一刻才知道结果。

筛选“最忠诚”的学生

美国大学非常看重“入学率”,即发放offer后实际入学的学生比例。如果过早发放大量录取,而许多学生最终选择其他学校,会导致入学率下降,影响排名。

因此,哥大工院可能会故意拖延,观察哪些申请者愿意一直等待,从而筛选出“最有可能入学”的学生。

跨部门协调耗时

有曾在哥大工院就读的学生透露,部分项目的录取流程涉及多个部门的审核(如系内委员会、研究生院、国际学生办公室等),导致决策周期被拉长。

此外,某些教授可能因科研任务繁忙,迟迟未完成申请材料的审阅,进一步加剧了拖延。

近期很多美国大学陆续公布了录取结果,在大学申请中,有些同学拿到了梦校的Offer,有些同学被Waitlist,也有不幸被直接拒绝...

美国大学用Waitlist表示我并没有直接拒绝你,但我也没有接受你,这一波操作简直让同学们感到抓心挠肺。

所以,当大学把你列入候补名单时,到底意味着什么?Waitlist的本质是一个候补名单,说的通俗一点,就是学校担心被录取的学生有人不来,找一批条件也还不错的学生作为替补。

不管你的录取决定如何,问题仍然是相同的:接下来该怎么办?

通常会有几种可能

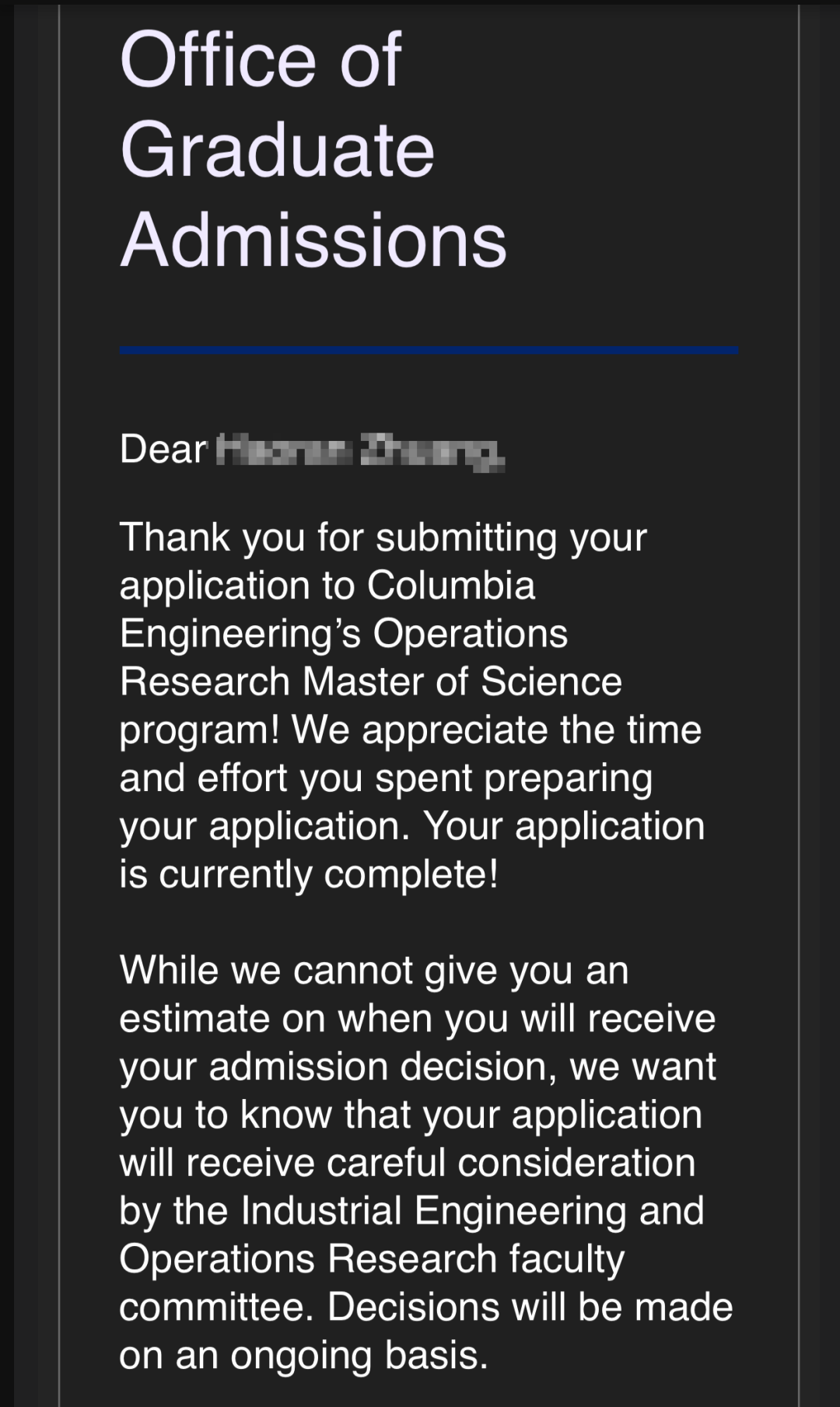

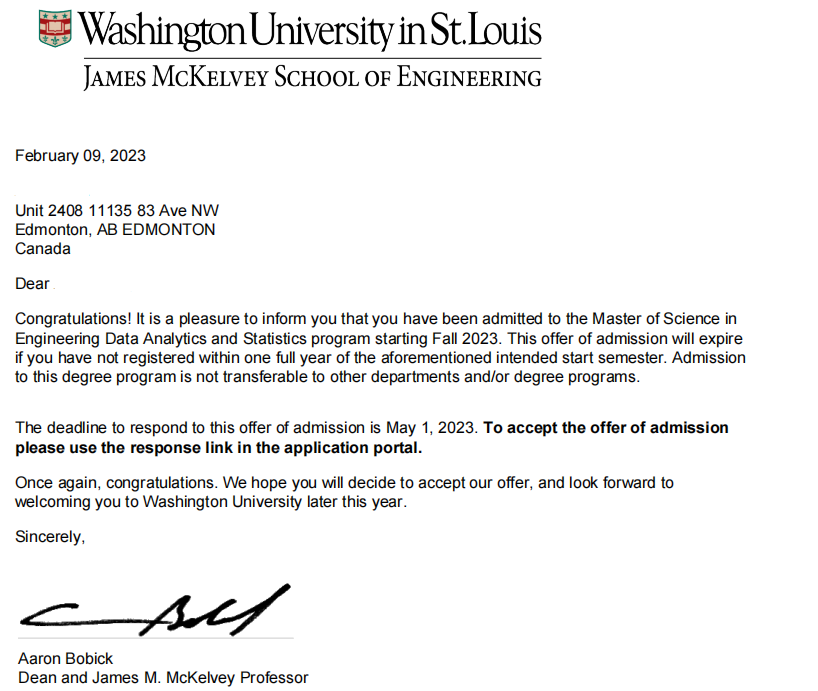

结果一:Admit

恭喜你,这通常是申请的最好结果啦!

由于你突出的学术成绩、个人素质或对这所学校显示出的强烈偏爱,你被学校坚决录取了。

(来源:圣路易斯华盛顿大学官方邮件)

但是这种时候可千万不要飘啊,该学习继续学习,争取拿到优异的毕业成绩。

结果二:Defer

这意味着你的申请成果会被延期告知。你可能会被录取,也可能会被拒绝,也有可能会被放在候补名单。

这通常表示你的学术背景和个人素质方面基本过关但并不突出,并且学校没有看到你非来不可的决心。

这种情况不要心急,后面的提示会教你怎么办!

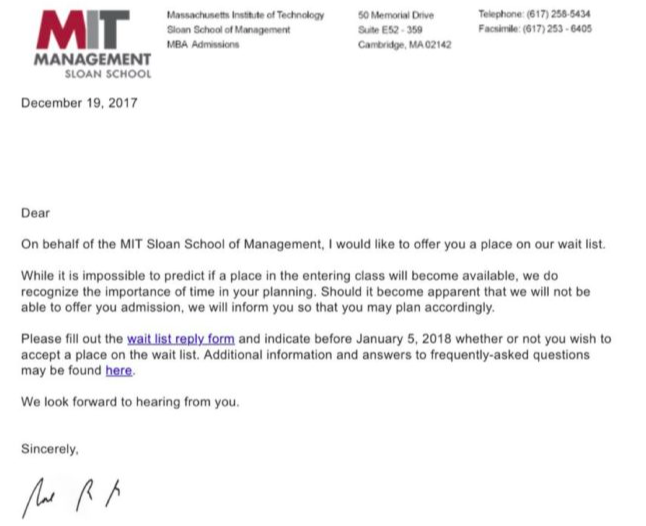

结果三:Waitlist

通常,Waitlist这个结果在这个时间点已经开始陆续出来了。

(来源:麻省理工学院官方邮件)

这意味着招生官已经对你的资料完成了审核,你基本符合学校的要求,但你并不是最优选择。

如果有同学放弃了这个学校给他们的Offer,那么学校会根据你在Waitlist上的排名来对你进行录取。通常在三月到五月出结果。

结果四:Reject

这就是传说中的脆拒。学校果断拒绝了你,不要怀疑人生!专心申请下一个学校才是正解~

(来源:耶鲁大学官方邮件)

按照学校的说法,这并不代表你不好,只是你的某个方面和学校的气场不合。不要气馁,毕竟肯定是学校瞎。

转正的概率有多少?

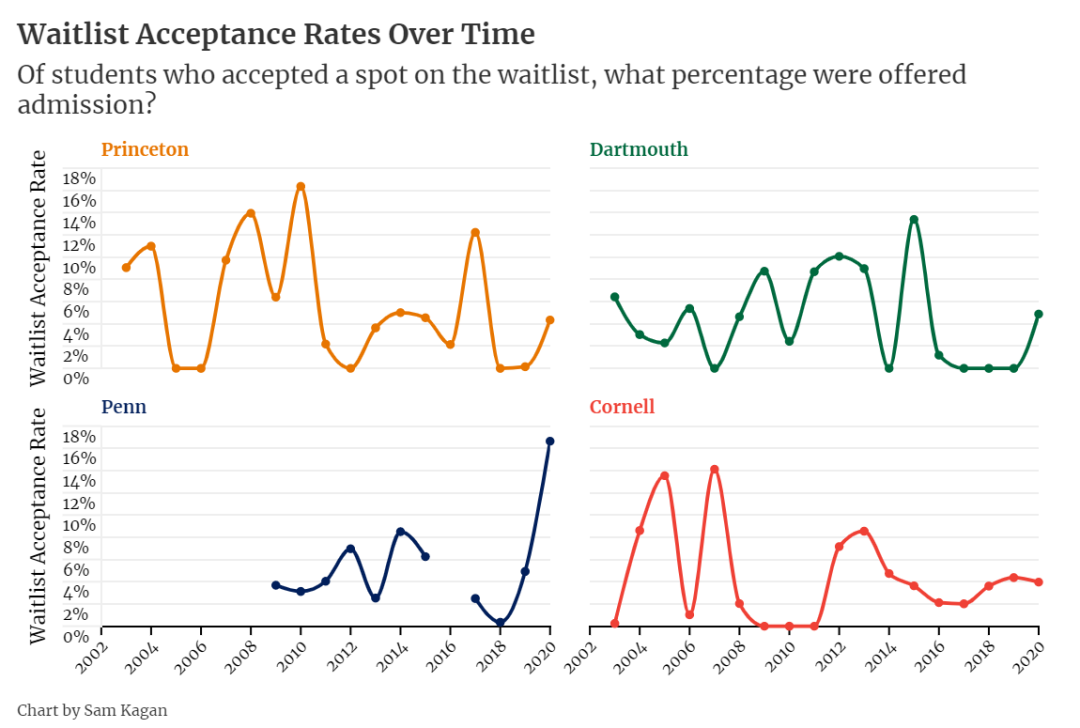

只能说,美国大学的“候补录取”非常变化多端。

不仅不同大学的每年的候补录取数量都不同,并且,即便是同一所大学,不同年份的候补录取差异也很大。有时多,有时少。

真正决定你“转正”的概率大不大,不是大学排名高低,而是各大学对入学率估算的准确性。

比如MIT的每年的招生目标都是一个大约 1,100 名学生的新生班级。大学根据往年对入学率的观察,每年发放1,350个录取名额,和大约600个左右的候补名额。

收到候补通知的学生的“转正率”会依照当年录取学生接受offer的人数而定。有可能一个转正都没有,多的年份也会有25人左右能获得转正。

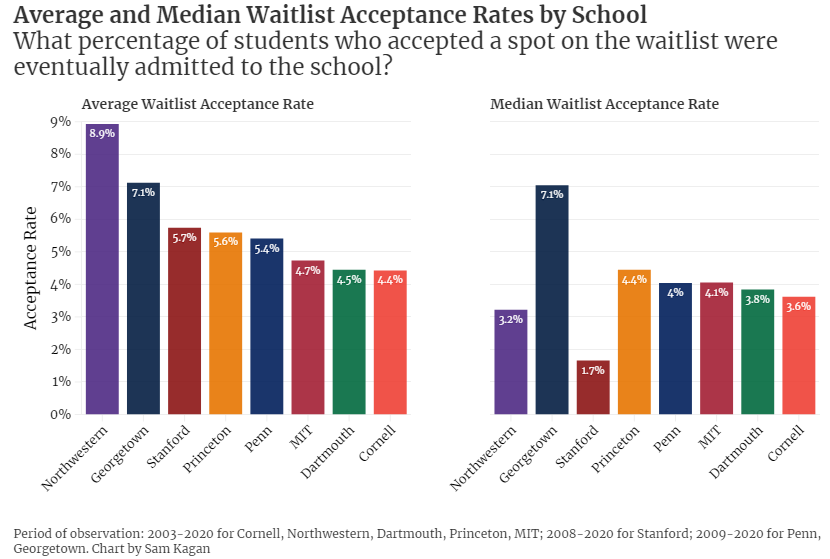

上图是不同学校平均候补的转正率,其中平均等候名单接受率最高的是西北大学,等候名单接纳率中位数最高的是乔治城大学。

进入Waitlist的原因

首先值得肯定的是,被列入「候补名单」的学生,说明梦校还是想要你的,如果没有足够学生接受录取,新生班级中还有空位,那么候补名单中的你就有转正的机会!

招生调控手段

如果有学生拒绝了offer,多出来的空位就会从Waitlist候补名单中补,简单来说,Waitlist的学生得等那些被录取的学生放弃Offer,才能“捡漏”。

学校还可利用Waitlist控制录取率,保证学校声誉、排名及学生质量。

实力不够突出

这个情况主要是同学们离录取标准还有些距离,招生官期待同学们补充提供更多证明自己的材料;

或是学校申请人数过多,招生名额不足,即使符合录取标准,学校也会择优录取;

也可能由于申请人材料过于同质化,缺乏个人特色与竞争力。

实力远高于招收标准

还有一种情况是,同学们的实力远高于学校的招收标准,招生官担心同学们将学校作为保底校,影响实际入学率。

婉拒方式

有些学校会觉得直接发拒绝信太伤人,改为用 Waitlist方式婉拒,实际转正率为0%。

进入Waitlist怎么办?

尽管被女神放进备胎很沮丧,但这也不完全是坏消息,至少说明还有一丝丝希望。那么这时候,应该做点什么让自己从“待定”变成“录取”呢?

学习的心态联系招生官

如果你之前与招生办的某个人联系过,可以再次与招生官取得联系,找出自己为什么没有被录取的原因。

是考试分数不够?还是课外活动项目太弱?学校已经录取的学生都有什么特点?

如果你能找到自己没有顺利被录取的原因,你就更有可能解决现有的问题。另外,你还可以了解一下学校Waitlist的工作机制,学生是否被排名?如果有,那么你在什么位置?被录取的几率大不大?

提供新资料,增加筹码

如果你有什么新的进展或者信息,一定第一时间告诉学校,这能让你的申请更有力。

在系统中更新自己的动态,提交更具竞争力的材料,例如具有明显进步的成绩、更有标识度的课外活动、高含金量的期刊发表、学术成就奖项等等。

别提供琐碎无目的性的材料,如果你要申请的是工程类专业,那么你更新水彩画或打油诗不会对你的申请有任何作用,除非获得了奖项或出版了。

如果你最近考的SAT只提高了几分,学校也不会因此改变决定。如果你更新一位不甚了解你的官员推荐信,也没什么作用。

反馈个人意愿

可以提交新的最新的成绩和课外活动成就,但其中最重要的材料是入学意愿信。入学意愿信的作用是提醒招生官,这所大学是你的首选。

在常规申请阶段,招生官很看重“如果被录取,我一定会入学”这样的承诺,还可以在信里阐述能为学校创造的价值以及你与学校的契合度,但记住千万不要打电话骚扰招生官。

获得候补名单的位置是一种荣誉和潜在的机会。就像每个申请一样,它可能不会最终转为录取,但依然值得追求,为自己争取最好的机会。

候补名单转正是非常磨练心智与能力的经历,虽然无法决定结果,但还是要尝试去增加被转正的希望尝试去增加被转正的希望~

无论情况如何,做好自己能做的,不让自己留遗憾就是最好的。