“还能去美国留学吗?”

这是近期最常被问到的问题。

确实,机构 这25年来,第一次见证如此密集的赴美留学利空消息蜂拥而至——

•NIH经费大幅缩减,PhD圈一团混乱:无奖PhD录取激增、Waitlist被取消、已发offer被撤回;

•签证风波频发:一会儿提案禁止中国公民获得学生签证,一会儿又撤销600名中国学生签证;

•关税一加再加,贸易战持续升级;

•教育部发布2025年第一号留学预警

种种现象确实令人不安,让不少原本坚定赴美的同学,迅速把目光投向“看起来更稳定”的英港新,希望借此避开风险、分散压力。

但很多时候我们面临的问题都不是简单“换个国家/地区”就能解决的,在做出选择前如果没有想的足够清楚,风险并不会减少。

下面我们就来聊一聊这个话题,在开始前先叠个甲,本文并非劝退英港新的项目,而是希望帮助大家做出最适合自己的选择。

01、不确定性

反倒成为一个很好的契机

在思考留学这件事时,我们始终要区分“宏观叙事”和“个人动机”。

诚然,政策、签证、砍funding,这些确实是可见的外部风险,但最终你是否选择去美国,还是看“你自己有多想去”。是“不去不甘心”?还是“不去也无所谓”?你的内心倾向,是判断的第一步,也决定了你愿意为此付出多少思考和准备。

在赴美留学形势没那么严峻的时候,很多人做选择时反而没那么深思熟虑;而今天,这一轮不确定性,反倒成为一个契机,倒逼我们更早思考、更远布局,真正看清每一个选择背后的利与弊。

如果你明确自己就是要去美国,那就要围绕美国路径做好更全面的准备和风控;如果你更关注专业提升、资源积累、视野拓展、职业起点,那就不把鸡蛋放在一个篮子里。也许,深入了解后发现英港新才是更适合你的主场,而非“退而求其次”。

真正有远见的思考,不是临时抱佛脚选Plan B,而是更早问自己:我是谁?我想要什么?我适合什么?

这会让你在变化面前始终葆有主动选择的底气,将决定你如何选校、选专业,也决定你留学这段路,是走得踏实,还是匆忙。

02、这些情况,更适合考虑英港新

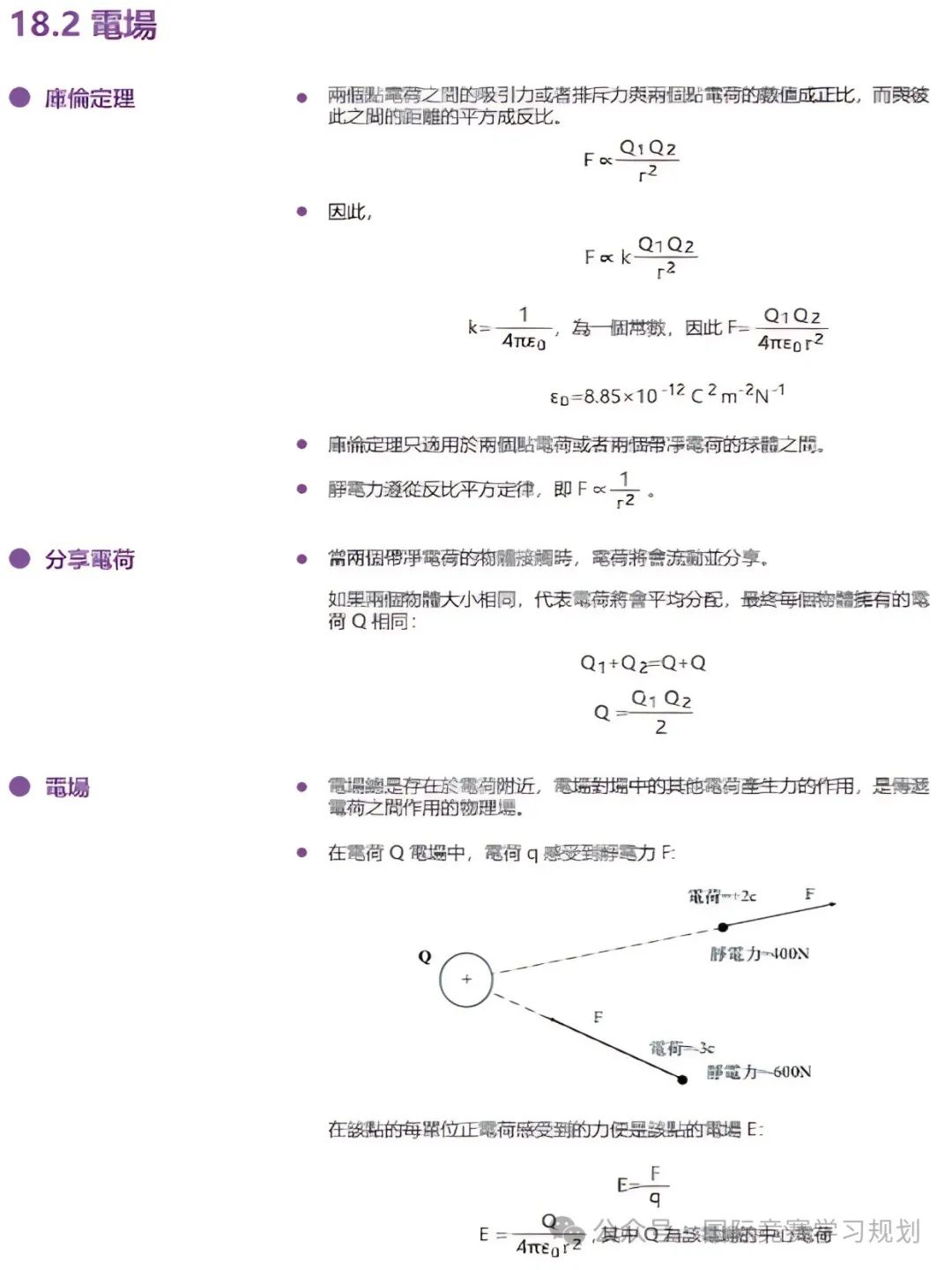

• 政策敏感的专业或院校背景:如国防七子等特殊院校,或量子信息、航空航天、核科学与工程、生物技术、密码学等敏感专业(完整名单可后台回复【敏感专业】领取),赴美签证受限较大,英港新则更为友好。

• 预算明确、更看重投入产出比:英港新多数硕士项目为1年制,总体费用低于美国两年制硕士。按一般支出估算:英国约30-40万人民币(伦敦地区达40-55万)、香港25-40万、新加坡20-35万,适合希望以更低成本快速获得名校学历的学生。

• 就业方向明确(尤其偏好亚太或本土发展):若希望尽早实习、快速对接国内市场,香港、新加坡在校招、实习、就业资源方面更具优势;也有同学目标是在亚太或欧洲职场扎根,选择英港新能更快融入本地职场。

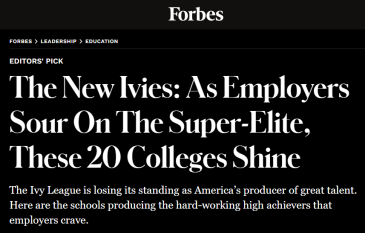

• 本科背景较好,但冲击美国顶尖名校没把握:英港新不少硕士项目录取标准更打“明牌”:更看重本科院校与GPA,对GRE、科研、实习等软背景要求相对温和,申请不那么“玄学”。对于成绩扎实但科研/实习略弱的同学,英港新是性价比更高的优选。

03、申英港新需要注意的几点

• 很看重GPA,生活成本变高:英港新录取相对“重分”,需要耗费大量精力刷绩点;同时学费与生活成本连年上涨,英镑汇率居9不下,求学成本水涨船高。

•项目时间短、学习强度大:一年制硕士,说是一年,实际只有九个月,课程密集、节奏极快,对于就业导向的同学更是刚入学就要思考职业选择,为校招谋划,很多学生反馈“感觉还没开始就结束了”。

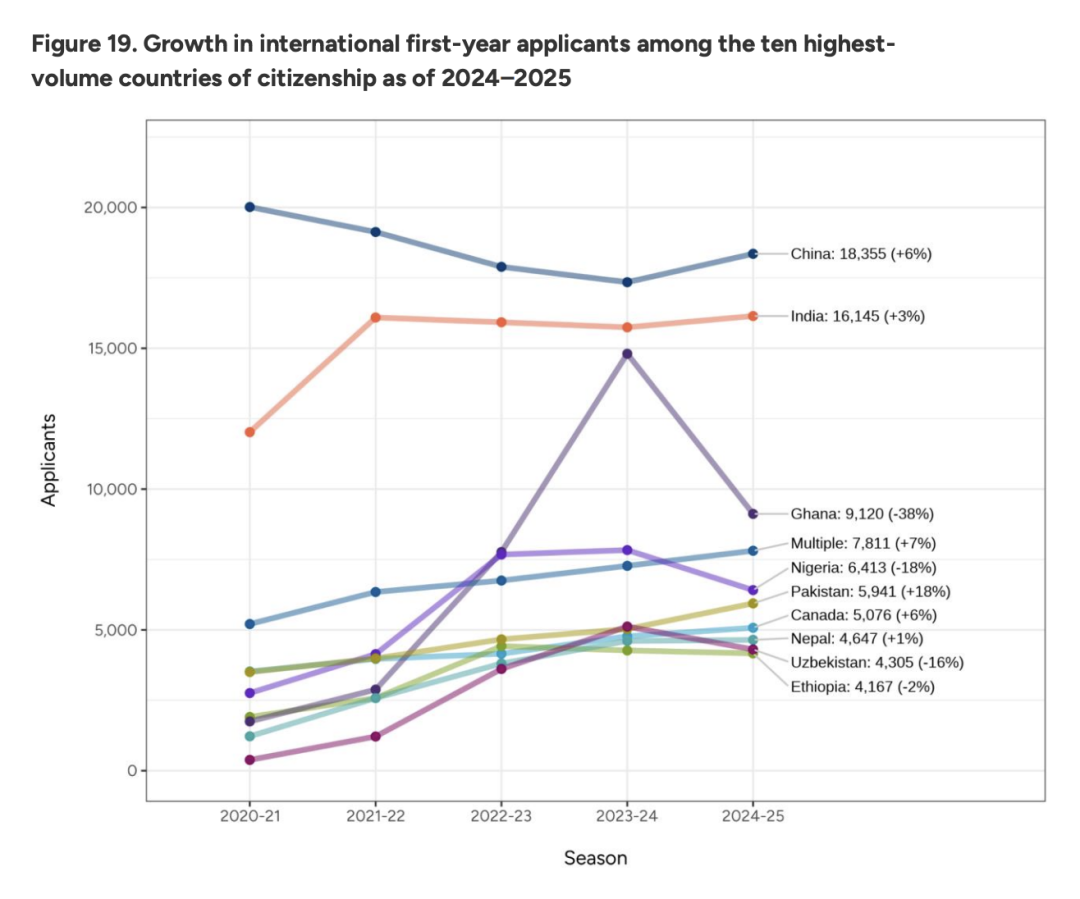

•两头挤压,竞争更卷:如今主动申请者数量激增,美硕“转申党”大量流入,学校还要出于diversity的考量控制中国学生比例。本来就僧多粥少的港三新二G5,接下来势必成为更卷的赛道。

•政策联动风险仍在:老美搞事,殃及池鱼(其他国家和地区的经济)。比如,新加坡作为一个trading hub高度依赖国际贸易,美国关税上调将影响其整体经济与财政收入。虽谈不上直接因此缩减教育和科研投入,但对科研环境的影响还是间接存在的。

写在最后:

无论你此刻是坚定申请美国,还是开始转向英国、香港或新加坡,这些选择本身都体现了对未来的认真考量。

在充满不确定性的时代,没有所谓绝对正确的路径,但只要你持续追问自己“这是否真正适合我”,并在此过程中不断调整方向,这样的思考本身就会带你接近更清晰的答案。