中文署名渐成趋势

近年来,我们看到越来越多的国际期刊开始接受中文署名了。这一变化引起了学界关注。

虽然这依然对很多人来说还算新鲜,但对中国科学院院士、华中农业大学教授张启发带领的研究组还说,早已习惯。

因为自2015年起,他们已在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表了很多篇带有中文署名的论文。

这种做法在国内课题组中并不常见,但随着张启发团队的持续尝试,更多中国学者开始意识到,这种署名方式不仅可行,还能有效避免姓与名倒置带来的尴尬和误会。

这种署名方式在PNAS并非近期才出现,该期刊的编辑部表示,早在2009年就已开始允许作者在署名时使用非拉丁字符,为希望以母语展示自己姓名的学者提供了一个新选项。

更多国际期刊接受中文署名

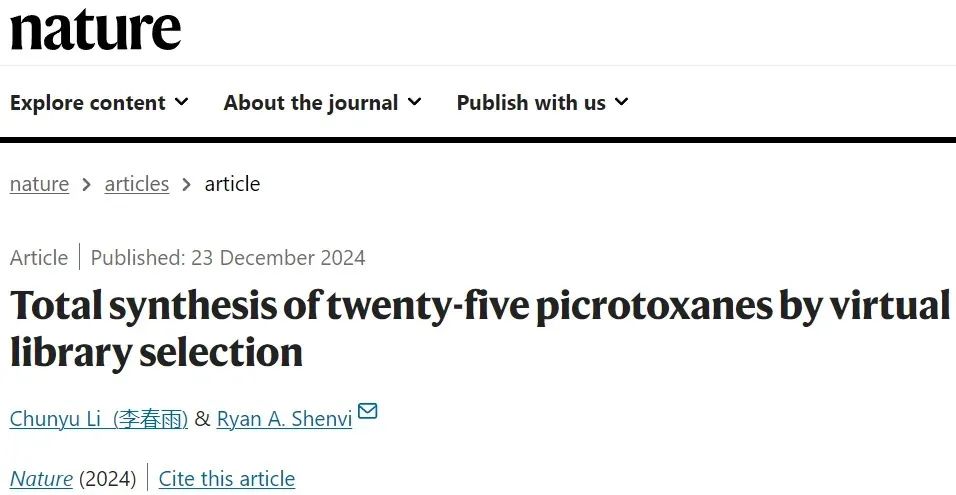

这种署名趋势不仅限于PNAS。2024年,斯克里普斯研究所Ryan A. Shenvi课题组的中国博士生李春雨在《Nature》上发表了题为“Total synthesis of twenty-five picrotoxanes by virtual library selection”的论文,同样带有中文署名。

2025年1月,深圳大学王奔课题组在《Matter》上的论文也采用了全中文署名。该研究展示了干细胞组装软机器人在恢复瘫痪肢体神经连接方面的突破性成果,受到了广泛关注。

近期,芝加哥大学黎鹏举与田博之团队也在《Nature Reviews Materials》上发表了一篇题为“Materials and device strategies to enhance spatiotemporal resolution in bioelectronics”的综述论文,所有作者均使用了中文署名,再次引起注意。

这样的署名,不仅体现了中国学者在前沿研究中的重要贡献,也反映了国际学术界对多元文化的尊重和包容。

科研文化自信的体现

这种变化,我们可以认为,它不仅仅是署名形式的调整,更是中国学者学术自信的体现。

随着中国在全球科研版图中的地位不断提升,越来越多的学者希望在国际学术舞台上保留自己的文化特征。中文署名不仅可以减少信息误读,还能更准确地传递学者的研究成果和学术身份。

从张启发院士的尝试到越来越多中国学者的加入,这一趋势正在逐步扩展。这不仅代表了学术署名的个性化选择,更是全球学术文化多样性发展的一个缩影。

未来,随着更多国际期刊加入这一行列,或许中文署名将成为中国学者在国际学术界的一种常态。