对于每一位心怀学术梦想、计划远赴美国攻读博士学-位的学子而言,申请季无疑是一场充满未知与挑战的远征。在堆积如山的申请材料和激烈的全球竞争中,我们常常会陷入一种困惑:除了标准化考试成绩和绩点这些硬性指标,究竟什么才能让我们在成千上万的申请者中脱颖而出,真正叩开理想实验室的大门?

答案或许并不在于海投简历的广度,而在于一种更具战略智慧的深度——与未来导师建立有效的学术链接,即我们常说的“套磁”。 这绝非简单的邮件问候,而是一场基于深度理解和真诚交流的“预面试”,是你从一名被动的申请者,转变为一位主动的、有潜力的“准研究者”的关键一步。

这趟航行的起点,并非是打开大学排名网站,而是开启你的学术搜索引擎。这趟航行的罗盘,也并非是道听途说的“热门导师”名单,而是你内心深处真正的科研热情。本文将引导你完成一次思维模式的转变,从被动等待审判的“申请人”,升级为能够与学术大牛平等对话的“同行者”。

我们将一起探讨,如何通过严谨的学术调研,完成从茫茫学海到具体研究小组的精准定位;如何通过对科研论文的深度剖析,准备好你开启对话的“学术资本”;以及如何最终撰写一封无法被轻易忽略的邮件,让你渴望加入的声音,清晰地回响在教授的耳边。

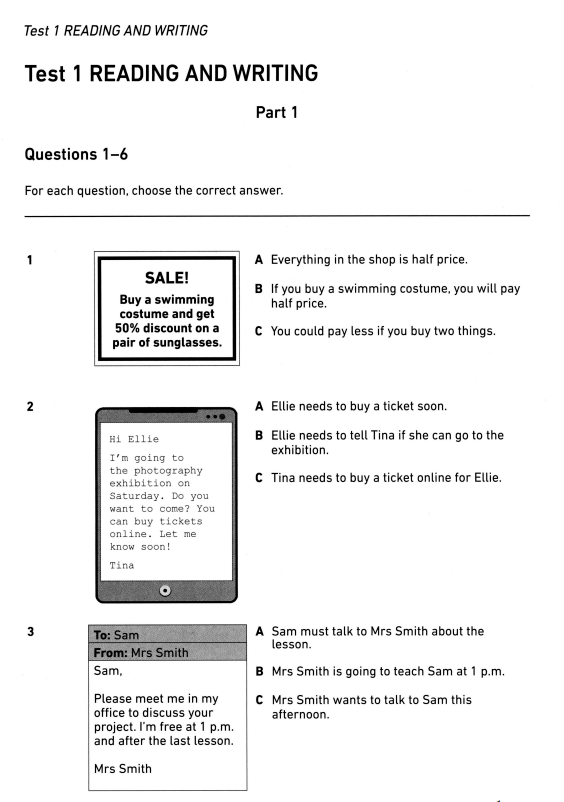

第一章:战略定位

开启博士申请的第一步,往往伴随着巨大的迷茫。面对全美数以百计的大学和数以万计的教授,许多同学的策略是“广撒网”,将一份几乎一模一样的申请材料投向所有看似相关的实验室。这种方式看似高效,实则成功率极低,因为它从根本上误解了博士招生的核心逻辑。博士教育的本质是一种师徒制的学术传承,教授招收的不是一名普通的学生,而是一个即将在未来五到六年内与自己并肩作战、共同探索未知领域的合作伙伴。因此,他们最看重的,是你与其实验室研究方向的“匹配度”以及你对这份事业的真实热忱。

所以,我们的第一项任务,是进行一次深刻的内省与精准的外部探索,将大海捞针式的搜寻,转变为有明确目标的战略定位。

首先,请静下心来,对自己进行一次“学术画像”。不要用“生物学”或“计算机科学”这样宽泛的标签来定义自己。你需要将你的兴趣点不断聚焦,直到它成为一个具体而清晰的科学问题。例如,你对“癌症生物学”感兴趣,那么请继续追问:是癌症的免疫疗法,还是肿瘤的代谢重编程?是关注肺癌的靶向药物,还是乳腺癌的早期诊断标记物?

你的本科毕业设计、参与过的科研项目、或是阅读过的某一篇让你心潮澎湃的文献,都是挖掘你真实兴趣的宝贵线索。当你能够用一两句话清晰地描述出你最想解决的那个具体问题时(例如,“我想研究帕金森病中特定基因LRRK2的mRNA转录后调控机制”),你的学术“北极星”便已冉冉升起。

有了这颗“北极星”的指引,下一步就是利用强大的学术搜索引擎,如 Google Scholar(谷歌学术) 或针对生物医学领域的 PubMed,来绘制你的星图。在这里,你输入的关键词不应再是宽泛的学科名称,而应是你刚刚明确的、高度具体的研究兴趣点,比如“Parkinson's disease LRRK2 mRNA regulation”。此刻,搜索引擎为你呈现的,不再是杂乱无章的信息,而是一份高度浓缩的、与你志同道合的全球顶尖学者名单。

在浏览搜索结果时,你需要像一位侦探一样,从论文的标题和摘要中寻找线索。哪些论文的研究问题与你的设想最为契合?哪些研究的设计和方法让你眼前一亮?当你找到这样一篇让你产生强烈共鸣的论文时,你就找到了潜在的目标。接下来,你需要在这篇论文的作者列表中,找到那个最关键的人物——“通讯作者”(Corresponding Author)。

他/她的名字旁边通常会有一个星号(*)标记,或者在作者信息部分会明确标注。这位通讯作者,通常是整个研究项目的领导者、实验室的负责人(Principal Investigator, PI),是掌握着科研经费和博士生录取决定权的核心人物。更重要的是,几乎每一篇学术论文都会在首页脚注或末尾的作者信息部分,明确提供通讯作者的电子邮件地址。

这,就是你通往理想实验室最直接、最宝贵的联系方式。通过这种方式,你找到的不仅仅是一个名字,而是一位与你共享学术热情、其实验室正在活跃地探索你所关心问题的领路人。

第二章:深度破译

找到了目标教授的姓名和邮箱,仅仅是完成了万里长征的第一步。如果你此刻草率地发出一封内容空洞的邮件,大概率会石沉大海。教授们每天都会收到不计其数的此类邮件,一封缺乏实质内容的模板式信件,与垃圾邮件无异。要让你的邮件在众多竞争者中脱颖而出,关键在于展示你与众不同的“诚意”和“深度”,而这两者唯一的来源,就是对教授科研工作的深度研读与思考。这不仅是为写邮件做准备,更是对你自己学术能力的一次重要演练。

这一阶段的核心任务,是完成从一名普通读者到一位批判性思考者的角色转变。你需要像一位即将加入该实验室的成员一样,去“吃透”他们的工作。

首先,将你筛选出的、由目标教授作为通讯作者的论文PDF下载下来。请优先选择近两到三年内发表的论文,因为这最能代表其实验室当前最活跃、最有经费支持的研究方向。如果你有幸被录取,你极有可能参与的,正是这些正在进行中的课题。花上一到两天,甚至更长的时间,进行一次沉浸式的、彻底的阅读。这绝非仅仅浏览摘要和结论,而是要深入到研究的每一个细节之中。你需要清晰地回答以下几个问题:

这个实验室的核心科学问题是什么?他们为了回答这个问题,主要采用了哪些关键的实验技术和研究模型?这篇论文最重要的发现(Key Findings)是什么?这些发现又是如何支撑其最终结论的?通过对多篇近期论文的系统阅读,你甚至可以勾勒出这个实验室的整体研究风格:他们是偏向于技术开发,还是更注重于机制探索?是善于利用大规模筛选,还是精于构建复杂的动物模型?

在深度阅读的过程中,你的目标不是被动地全盘接受,而是要带着批判性的眼光去主动思考,为你未来的交流准备“弹药”。

你可以从以下几个方面入手:

- 1. 寻找知识的边界,提出有深度的问题。 论文中是否有让你感到困惑的逻辑跳跃?某个实验结果,你是否认为存在其他的可能性解释?作者在推导结论时,你是否觉得某些论证环节还需要更多的证据来支撑?将这些疑问详细地记录下来。一个好的问题,能瞬间体现你的思考深度。例如,你可以问:“您在论文中提到,通过A方法观察到了现象B。我非常好奇,您是否排除了可能是由C机制导致的相似现象?或者说,是否考虑过使用D技术从另一个维度来验证这个结论?” 这样的问题表明,你不仅读懂了,还在进行更高层次的思考。

- 2. 发现研究的“留白”,提出建设性的想法。 几乎所有的学术论文都会在“讨论(Discussion)”部分的结尾,展望未来的研究方向(Future Directions)或承认当前研究的局限性(Limitations)。这是作者为你留下的最佳切入点。你可以思考:基于这篇论文的发现,下一步最关键的科学问题是什么?作者提到的未来方向,是否可以用你所了解的某种新技术或新思路去实现?或者,你是否能从这篇论文中获得灵感,联想到一个相关但全新的研究点?在提出想法时,务必保持谦逊和严谨的姿态。例如:“我注意到您在讨论部分提及,探索X蛋白的上游调控因子将是下一步的重要方向。我之前接触过一个利用CRISPR筛选技术系统性寻找激酶底物的项目,我在想,类似的方法是否有可能被应用于您当前的研究体系,以高效地鉴定出潜在的调控因子?” 这种建设性的提议,能有力地证明你具备成为一名独立思考的博士生的潜力。

通过这样一番艰苦但极具价值的“深度破译”,你手中掌握的,将不再是空洞的赞美之词,而是几个有分量的、闪烁着思想火花的学术问题或想法。这,才是你敢于敲开教授大门的真正底气。

第三章:邮件艺术

当你完成了前两章的准备工作,拥有了明确的目标和充实的“弹药”后,便可以开始撰写这封至关重要的“套磁信”了。这封邮件的写作,是一门融合了专业、礼貌、简洁与真诚的艺术。它的目的不是索取一个录取名额,而是开启一段专业的学术对话。每一个单词、每一个标点,都应服务于这个核心目标。请记住,教授非常忙碌,你的邮件必须在短短几十秒内抓住他/她的注意力,并说服他/她投入宝贵的时间来回复你。

我们将这封邮件的结构进行精细解构,确保其逻辑清晰,直击要害。

主题行(Subject Line):你的第一张名片,务必开门见山。主题行是教授在收件箱列表中看到的第一行信息,它决定了你的邮件是会被立即打开,还是被直接忽略。一个好的主题行应该清晰、专业,并能迅速传达邮件的核心意图。例如:Inquiry Regarding PhD Opportunities - [Your Name] 或 Research Interest in [A Specific Research Area, e.g., LRRK2 mRNA Biology] - [Your Full Name]。这样的标题既表明了你的目的(咨询博士机会),又展示了你的专业性(提及具体研究领域),同时提供了你的身份信息,显得非常专业和正式。

正文:一场精心编排的、从介绍到对话的流畅叙事。

第一部分:礼貌的开场与精悍的自我介绍。

以正式的称呼开始,如 Dear Professor [Last Name],。请务必反复核对教授姓氏的拼写,任何微小的错误都可能传递出粗心和不尊重的信号。紧接着,用一两句话进行自我介绍,内容必须高度浓缩且与主题相关。说明你是谁、来自哪里、何时毕业,并用一句话点出你最核心、最相关的研究经历。例如:“我叫[你的名字],是[你的大学][你的专业]的一名应届硕士毕业生,预计将于[年份]年[月份]毕业。我的硕士课题主要利用单细胞测序技术,研究了[某个具体问题]。” 这里的关键是“相关性”,只突出与该教授研究方向最契合的经历。

第二部分:兴趣的来源与深度的证明(全文的灵魂)。

这是整封邮件中份量最重、最能体现你价值的部分,必须投入最大的心力去撰写。你需要自然地将对话引向教授的研究工作。首先,明确表达你对其研究的长期关注和浓厚兴趣,并直接点出你深度阅读过的那篇关键论文。提及具体的论文标题、发表期刊和年份,是证明你并非群发邮件的“黄金密码”。例如:“我长期以来一直非常关注您在[教授的具体研究领域,如XXXXXX机制]方面的开创性工作。近期,我认真拜读了您发表在《[期刊名称]》上的最新力作,题为‘[完整的论文标题]’。这篇论文深刻地揭示了[简要概括论文的核心发现],令我深受启发。”紧接着,无缝衔接,展示你精心准备的“弹药”——你思考过的问题或想法。将它们清晰、有逻辑地呈现出来,这才是让教授眼前一亮、愿意与你继续交流的关键。例如:“在阅读过程中,我对文中关于[某个具体发现点X]的论述尤为感兴趣。文章的数据有力地证明了Y机制的有效性,这让我思考,在您所使用的细胞模型之外,这一机制是否可能受到组织微环境中Z信号通路的影响?我设想,或许可以通过构建一个共培养系统来模拟这种微环境,以探究其潜在的交叉影响。不知您是否曾考虑过类似的可能性,或者认为这个想法在逻辑上是否存在疏漏?” 这一段内容,完美地展示了你的阅读深度、批判性思维能力和主动探索精神,瞬间将你与其他仅会说“我非常敬佩您的工作”的申请者区别开来。

第三部分:明确的意图与专业的收尾。

在成功展示了你的学术潜力之后,你需要清晰而直接地表明你的最终目的。说明你正在积极申请[大学名称]的博士项目,并表达你渴望加入其研究团队的强烈意愿。最后,以礼貌的语言感谢教授抽出宝贵时间阅读你的邮件,并附上专业的签名,包括你的全名和联系邮箱。

附件(Attachment):你的个人档案,必不可少。

永远不要忘记在邮件中附上你最新的个人简历(CV)! 你的邮件激发了教授的兴趣,而简历则是他/她进一步了解你学术背景、科研经历、掌握技能和已获成果的最直接途径。简历文件名应专业清晰,如 CV_FirstName_LastName.pdf。缺少附件的邮件,会让教授失去了解你的黄金机会,也显得你不够专业细致。

第四章:心态与策略

发送邮件只是一个开始,后续的等待与跟进同样考验着申请者的智慧与情商。你需要建立一个正确的“马拉松心态”,并辅以高效的管理策略,才能在这场漫长的战役中保持最佳状态。

首先,必须深刻理解并接受:教授不回复是常态。 一位活跃的教授,每天的收件箱都处于“爆炸”状态。教学任务、科研压力、经费申请、审稿工作、行政会议……无数的事情在分割他们的时间。你的邮件可能被无意中遗漏,也可能教授读了之后觉得不匹配但没时间回复,这都非常正常。因此,请不要因为一两封邮件没有回音就感到沮ر丧或自我怀疑。

其次,建立一个追踪系统至关重要。 你可以用一个简单的Excel表格,记录下你联系的每一位教授的姓名、大学、联系日期、所讨论的具体论文、你提出的问题、以及对方的回复状态。这个表格不仅能帮助你避免重复联系或在交流中发生混乱,更能在你收到面试邀请时,迅速回顾起当时的沟通细节,做到有备无患。

再者,可以进行礼貌的、有策略的追踪(Follow-up)。 如果在发送首封邮件后一到两周内仍未收到任何回复,你可以发送一封简短的后续邮件。这封邮件的目的仅仅是善意的提醒,而非催促。内容可以非常简洁,例如:“尊敬的[教授姓氏]教授,冒昧再次打扰。

我是一两周前曾就[提及之前的邮件主题]一事致信于您的[你的名字]。不知您是否方便审阅我的邮件?非常感谢您的时间。” 这样的跟进,有时能将你的邮件从收件箱的深处重新“激活”。但请注意,追蹤邮件只应发送一次,过度的骚扰会起到反效果。

最后,请记住,你在这场博弈中“一无所有,也无所畏惧”。 每一次精心的准备和每一次勇敢的尝试,本身就是一种收获。即使一封精心撰写的邮件最终没有换来一个直接的录取机会,它也锻炼了你的学术调研能力、批判性思维能力和专业沟通能力。这个过程将迫使你深入理解你所热爱的领域,明确自己的学术方向,这本身就是博士生涯开启前最宝贵的一课。

总结而言,成功“套磁”的精髓,早已超越了“技巧”的范畴,它是一种基于尊重和真诚的学术社交哲学。 它要求你摒弃急功近利的浮躁心态,回归学术的本源:以好奇心为驱动,以深度思考为基础,以真诚交流为桥梁。当你不再将自己视为一个乞求机会的申请者,而是作为一个渴望参与学术对话的未来学者时,你发出的每一封邮件,都将不再是冰冷的求职信,而是一份充满智慧与热情的邀请函,邀请一位前辈与你共同眺望科学的远方。现在,就行动起来,用你的专注、思考和真诚,去敲开那扇通往你学术殿堂的理想之门吧!