一年3.1万亿美元——听上去像是个天文数字,但它不是某个新兴市场的 GDP,而是2024年金融欺诈在全球范围内那个造成的的总损失额。换句话说,世界上正在运转着一个隐形的“超级黑色经济体”,它的规模堪比法国整个国家的经济总量。

对很多留学商科的同学来说,这可不仅仅是一个新闻标题,也是一堂活生生的“必修课”。毕竟,金融欺诈不再只是教科书里陈旧的案例:它从支票诈骗、信用卡盗刷,演变成投资骗局、邮件钓鱼、AI 深度伪造,甚至是区块链里的加密劫案。要理解商业世界的风险,这五个关于金融欺诈的事实,恐怕比课堂 PPT 更有说服力。

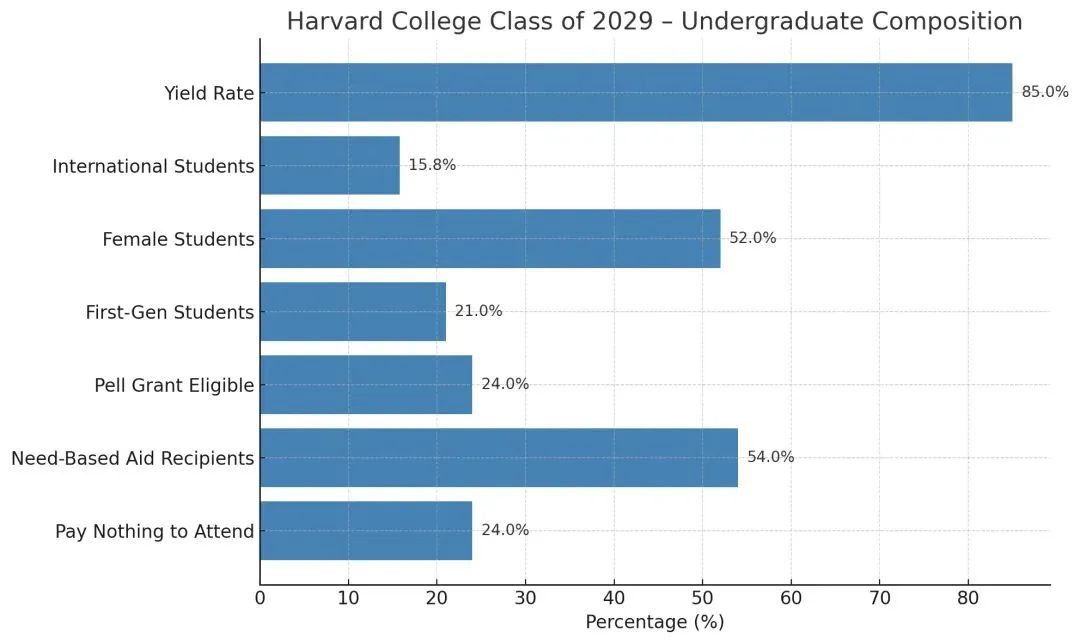

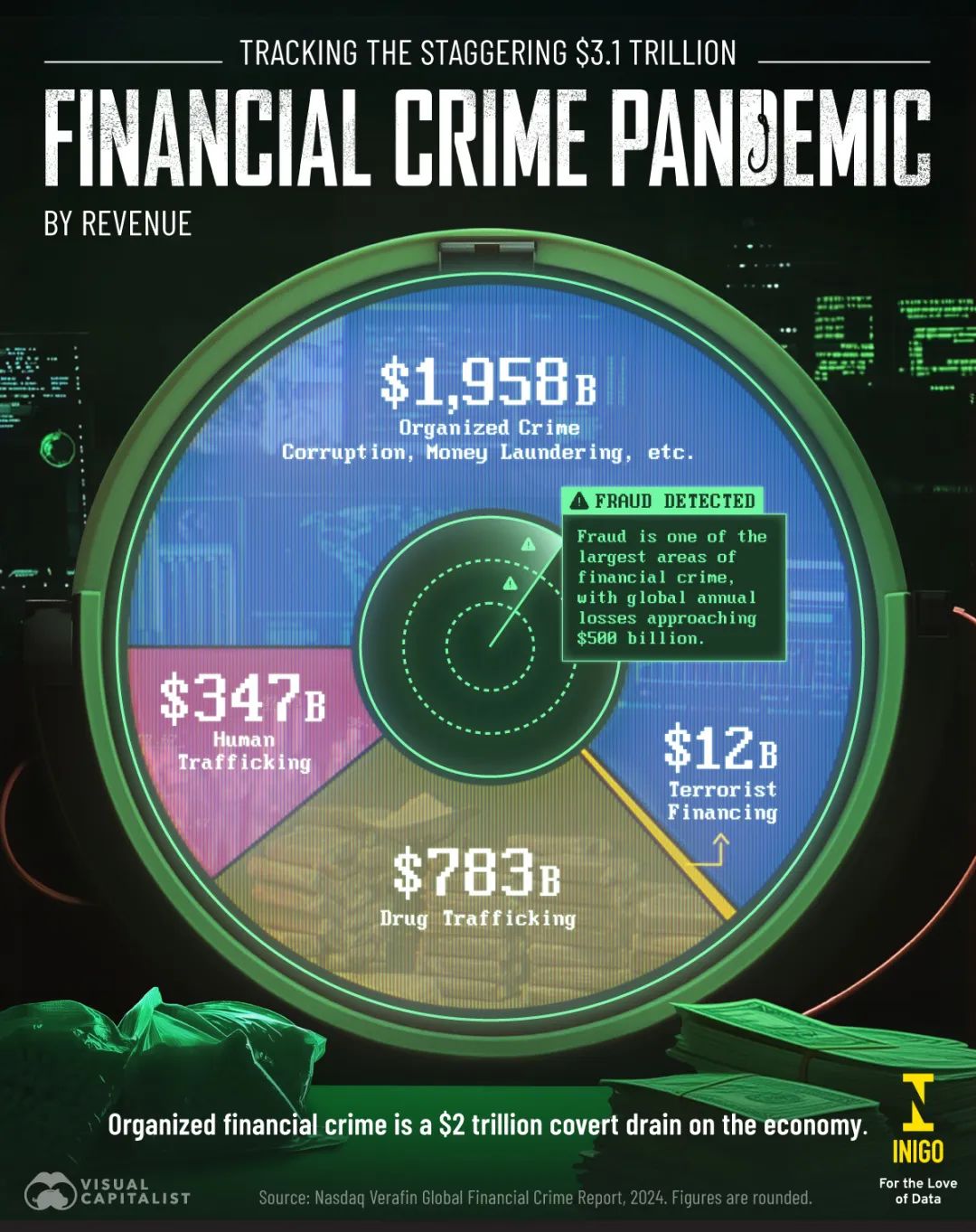

全球金融系统正在经历一场“看不见的瘟疫”。最新数据显示,金融犯罪每年榨取 3.1 万亿美元,几乎等于法国的 GDP。

其中,有组织犯罪是头号“病毒源头”,占掉了 1.96 万亿,而单单是“欺诈”就足以造成 5000 亿美元/年 的损失。更扎心的是,这不是某个地区的局部问题——亚太、欧洲、中东、非洲、美洲全都中招,损失分布相当平均。

这种“疫情”式的隐喻很准确。这意味着金融欺诈早就不再是某个国家的“治安问题”,而是一场全球化的系统性风险。对于商科生而言,理解金融市场时,不能只盯着 GDP、汇率、利率这些“健康指标”,还要意识到金融犯罪才是全球经济里那块“暗色瘤”。

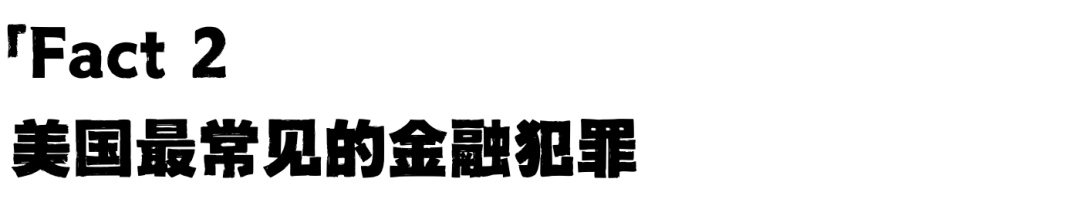

说到金融犯罪,虽然好莱坞大片里总是“超级黑客入侵华尔街”,但现实往往无聊得多。数据显示,在美国,支票欺诈和无目的交易高居前三,每月平均都有超过 50 万份报告。

除此之外,还有可疑转账、身份盗窃、多地点交易这些“老面孔”。听起来像是鸡毛蒜皮,但对金融机构来说却是蚂蚁啃骨头。更糟糕的是,大多数组织坦承自己应对不足,只能靠数据监控苦苦支撑。

这些看似“小打小闹”的欺诈,靠的就是规模效应。就像羊毛党薅羊毛,金额小但频率高,最后汇总起来也能养活一大批“灰产公司”。对个人来说,这提醒我们:不要低估银行卡账单上那笔“莫名其妙的小额扣款”,它背后可能就是一条流水线上的量产诈骗。

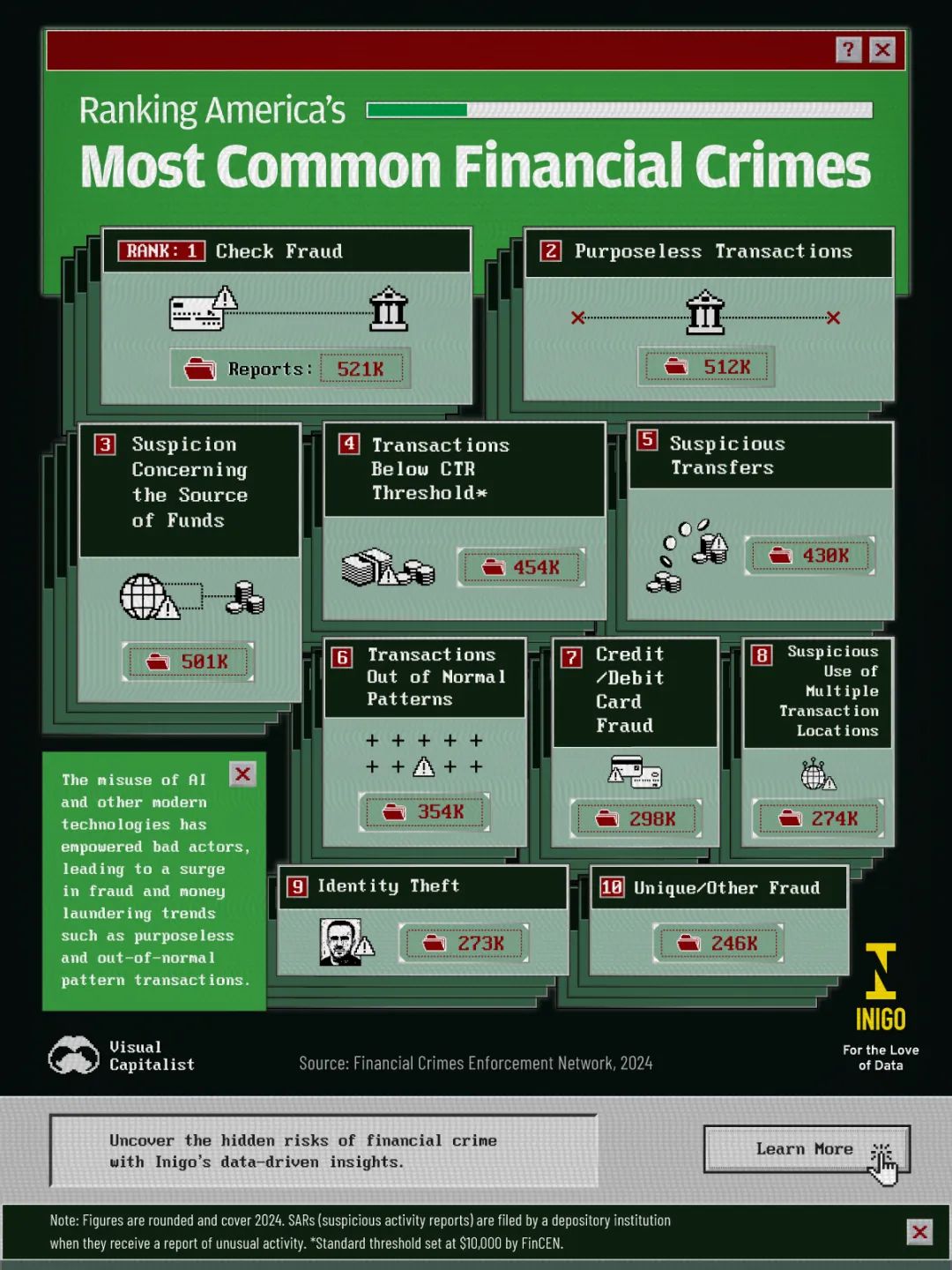

如果说上一 part 展示的是“蚂蚁流”,那这一部分就是“大鲸鱼”。2024 年,美国因金融犯罪损失 166 亿美元,同比增长 33%。

其中三大“巨坑”分别是:

投资欺诈:66 亿美元

商业邮件诈骗(BEC):28 亿美元

技术支持骗局:15 亿美元

受害最惨的群体是谁?不是初入社会的年轻人,而是 60 岁以上老人,一年被卷走近 48 亿美元。除此之外,“恋爱骗局”“冒充政府”这种听上去像小品桥段的骗术,也实打实吞掉了数亿美元。

换句话说,金融犯罪真正击中的,并不是资金流转的技术环节,而是人性里的漏洞:老人输在信息差和孤独感,年轻人输在过度自信和贪婪,企业输在流程漏洞和员工培训不足。它盯上的,不是钱,而是弱点。

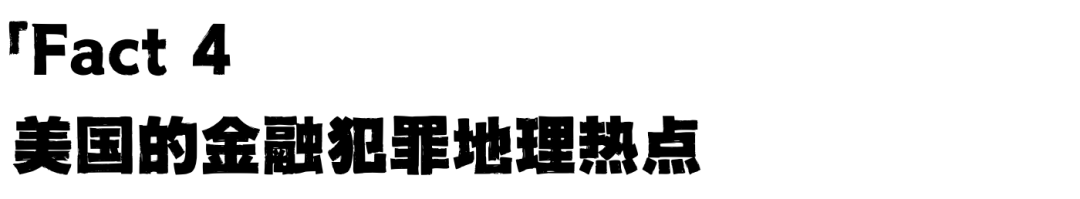

诈骗也讲地理分布?没错。数据显示,美国的“高发州”是特拉华、南达科他、犹他。

其中,特拉华的情况尤其典型:由于“对企业友好”的公司法,大量企业注册在这里。这本来是制度红利,但同时也给了坏人可乘之机——“壳公司”成为洗钱、空壳转账的最佳掩护。反过来,像爱达荷、佛蒙特这样的州,人口少、经济体量小、产业单一,所以相关报告寥寥无几。

由此可见,金融犯罪的地理分布,并非随机,而是和制度设计、产业结构紧密相关。换个角度看,这些“制度灰色地带”,往往才是真正需要企业和监管者提防的风险点。

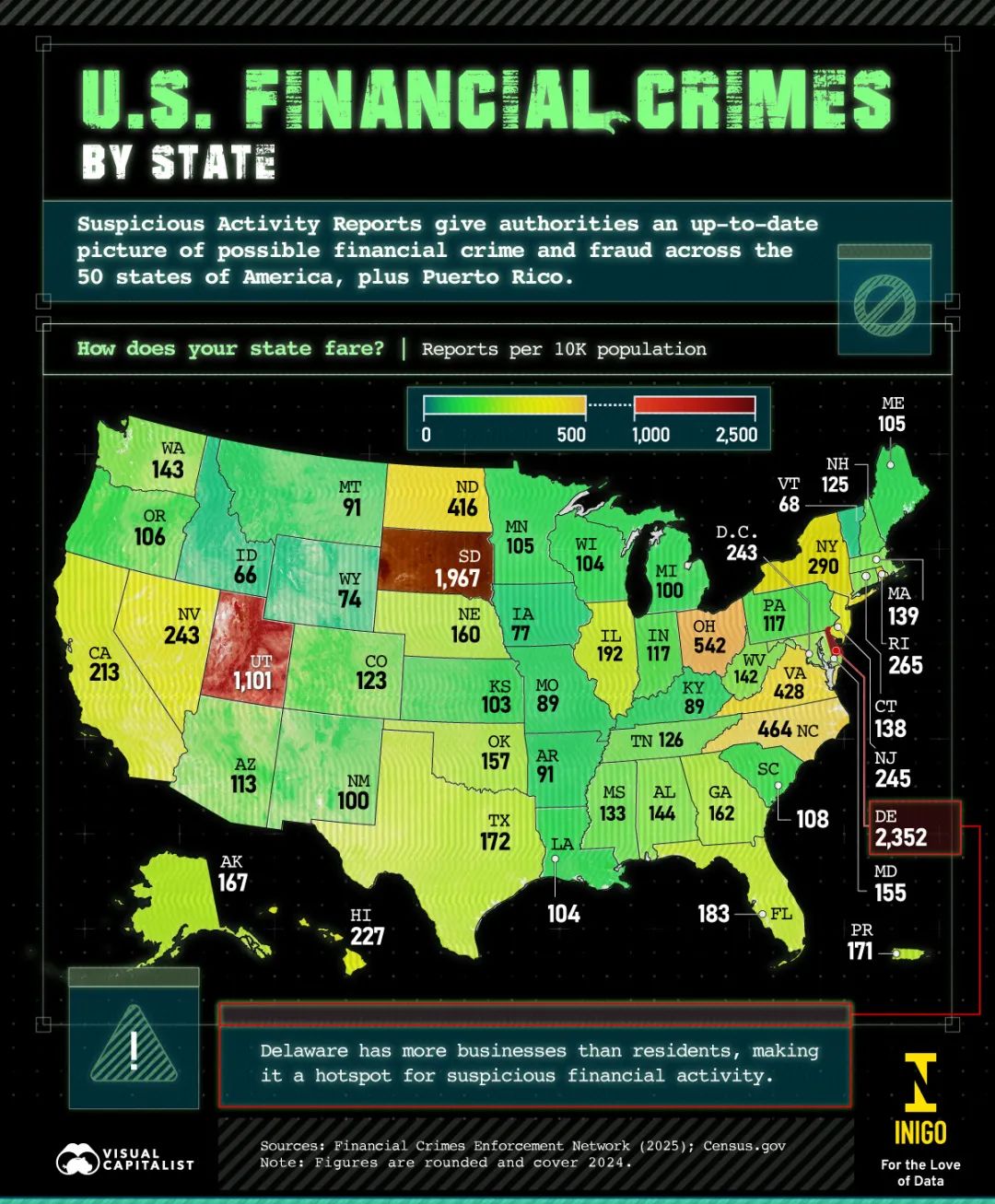

最后一个问题:你的钱在加密货币里安全吗?

答案并不乐观。虽然区块链底层技术被称为“安全黑箱”,但历史上最大的加密货币劫案,大多不是靠硬核黑客暴力入侵,而是利用了最古老的破口——人类的信任。

钓鱼邮件、社交工程、虚假项目,这些看似“传统”的骗术,一旦披上 Web3 和 DeFi 的外衣,就足以让成千上万的投资者血本无归。

这再次印证了那句老话:科技在进步,骗局没变。无论是支票欺诈还是加密骗局,本质上都是信息不对称 + 信任操控。真正的风险管理,必须把“人”而不是“机器”放在中心位置。

金融欺诈的故事远比想象中复杂:它既有“羊毛党”式的日常收割,也有“精准打击”式的巨额骗局。从 3.1 万亿美元的全球损失,到 60 岁以上老人被骗走 48 亿美元,这些数据背后,其实都是人性与制度的博弈。

对商科留学生来说,这些事实并不是“八卦新闻”,而是关乎未来职业和生活的必修题。你可能会在投资课上学到金融工具如何设计,但未必会有人提醒你:世界上最脆弱的环节不是技术,而是人类的信任。

所以,不管你是打算进入投行、咨询,还是创业做跨境电商,理解金融欺诈的逻辑,就是理解商业世界最真实的风险。毕竟,在这个“3.1 万亿”的时代背景下,懂得如何识别骗局,可能比懂得如何做估值模型还要重要。

金融商科科研项目