“这论文都是我写的,为什么会被判 AI 抄袭?”

从高中到大学,从研究生到博士,不少留学生都在经历着同一个噩梦。随着美国各大高校全面升级校内使用的 AI 检测系统,原本用来维护学术诚信的工具,却意外地把不少学生推上了“学术诚信审判台”。

而在这些“被误伤”的学生中,中国留学生尤其脆弱。语言差异、写作习惯和申诉能力的劣势,让他们成为 AI 检测风暴下的第一批“受害者”。

今天,我们从:背景—案例—争议—原因—应对,这五个角度,带大家看清这场席卷美国校园的 AI 检测风暴。

背景:AI 检测系统全面铺开

自 2023 年 ChatGPT 爆火以来,美国高校对学术不诚信的担忧陡然升级。短短两年时间,AI 检测系统几乎在校园里完成了“地毯式覆盖”:

- 2023 年:NYU、Columbia、加州大学系统等名校率先试点 GPTZero、Turnitin 的 AI 检测模块,一些教授开始在课堂作业中尝试使用。

- 2024 年:大部分美国高校将“AI 使用规定”正式写入官网上的学术诚信政策里,同时,越来越多的 Syllabus 里出现了类似条款:“禁止或限制使用 AI 工具,否则将被视为学术不诚信。”

- 2025 年初:不少学校直接在 Blackboard、Canvas 等教学平台中嵌入 AI 检测功能,学生提交作业时会被系统自动扫描,甚至在提交的瞬间就能生成一份 AI 检测报告。

在宣传层面,Turnitin 称其 AI 检测模块已经覆盖 全球 2500 多所教育机构,并声称对 GPT-3/3.5 和 GPT-4 的检测准确率“超过 98%”。然而,实际使用中的表现与宣传差距不小。

False Positives(误报)问题突出:Turnitin 自身承认的数据指出,当一篇文章中 AI 痕迹占比低于 20% 时,检测系统更容易出现误判,把学生的原创部分也算作 AI 生成。这意味着,哪怕只是个别句子被算法标红,也可能被整体“放大”为抄袭。

准确率远低于宣传:在多项独立实验中,AI 检测工具的误判率高达 15%–20%。有研究人员把莎士比亚的经典原文、甚至美国宪法片段输入检测系统,结果居然被标记为“高概率 AI 生成”。这类结果说明,系统往往把“句式工整、逻辑直白”的文本当成了机器语言。

教师端也保持怀疑态度:例如,一篇Inside Higher Ed的报道指出,许多教授在实际教学中对 AI 检测结果持谨慎态度。一位受访教师提到,这些工具宁可牺牲准确率来避免漏检,意味着它们会故意提高敏感度,从而增加了学生被误判的风险。

可以说,AI 检测的迅速普及改变了整个校园氛围:学生在写作时不仅要担心内容本身,更要担心系统是否会把“自己的努力”错误地认定为作弊。

案例:留学生频频“躺枪”

⚠️案例一:大一新生E同学:“我没有作弊,可没人相信我”

E 同学刚进入美国大学,对学术规范格外谨慎。她花了两整天时间查阅资料、组织观点,但因为语言不通,就先写成了中文,再用翻译软件译成英文。结果提交后,Turnitin 的检测报告却显示“88% AI Generated”。教授没有多问,直接认定她抄袭、毫不犹豫给了 F 不及格。

E 尝试上诉,但由于语言表达不够流畅、证据准备不足,她的申诉没有成功。这条“学术不诚信”记录被直接写进档案。当晚,E 哭着给父母打电话:“我没有作弊,可没人相信我。” 对于刚进入陌生校园的她来说,这不仅是成绩受损,更是信任的崩塌。

⚠️案例二:研一学生L同学:“幸好能当场证明,否则后果不堪设想”

研一的 L 同学在写一篇文献综述时,严格按照要求引用了大量学术论文。她以为这样会更规范,没想到检测系统却认定她的文字“模式化严重”,判定为 AI 生成。

教授当场要求她口头答辩,让她逐段解释文章来源。幸好 L 平时做了详细的笔记,能逐条指出出处,才算勉强过关。但她坦言:“那一刻我吓坏了,如果临场反应慢一点,我可能就被判学术不诚信了。”

为什么留学生更容易“中招”?

语言风格差异

AI 的训练语料大部分来自英语母语者,语言表现自然、多样,句式丰富。而许多留学生在学术写作时,为了确保准确,往往会使用更“模板化”的表达方式:句型重复、词汇相对有限,语气也较为中性。结果是,这类文本在形式上反而与 AI 输出的“标准化语言风格”高度相似,更容易触发检测系统的误判。

这一现象并非猜测。早在 2023 年,Cell Press 旗下期刊 Patterns 发表的一项实证研究就明确指出:多种主流 GPT 检测器更容易将非母语者撰写的真实文本判定为 AI 生成。研究者提醒,如果在教育评估和学术环境中不加甄别地依赖这些工具,非母语学生群体可能会被系统性地“误伤”,从而引发不公平甚至歧视性的后果。

引用比例过高

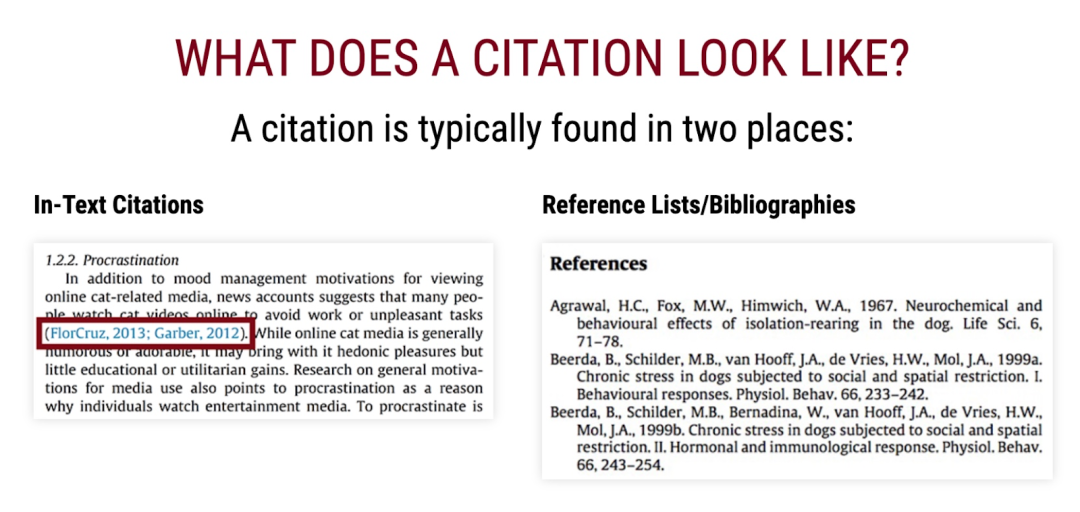

很多留学生在写作时最担心的就是“抄袭”二字。为了规避风险,他们往往会非常依赖引用:一段话接一段话地标注文献,用大量的 in-text citation 来证明自己并非抄袭。这样的写作习惯看似安全,但带来的副作用是:文章中引用比例过高,原创衔接部分有限,整体读起来像是“拼接”出来的。

而目前常见的 AI 检测工具(如 Turnitin 的 AI 模块)在算法上会对语言的连贯性和原创度进行评分。当系统检测到文章大量使用相似句式、引用密集、过渡词单一时,就可能误判为“AI 拼接痕迹”。换句话说,本是出于谨慎和严谨,留学生的“高频引用”反而成了触发 AI 误判的“高危信号”。

一些案例已经说明了风险:有学生在文献综述中规范引用了十几篇文献,但最后整篇论文被标记为“70% AI Generated”。教授质疑他依赖 ChatGPT 拼接材料,直到学生拿出完整的笔记和阅读记录,才勉强洗清嫌疑。

申诉劣势

在美国的教育文化中,本土学生从小就被鼓励表达自我、为自己辩护。他们习惯于 “argue for yourself”,在课堂上敢于质疑教授,在被怀疑时也会积极举证,甚至直接据理力争。这种习惯在学术诚信 Hearing(听证会)中同样发挥作用:他们懂得如何组织陈述、如何用证据支持自己的说法。

相比之下,许多留学生因为语言障碍和文化差异,往往处于劣势。首先,学术听证会的环境本身就紧张:教授、学术委员会成员同时在场,学生需要用流利的英语叙述自己的写作过程并回答追问。对于语言不够自信的留学生来说,这几乎等于“双重压力”。

其次,在很多亚洲教育体系中,学生更习惯于“尊重权威”“少争辩”。于是,当教授或系统报告认定“疑似 AI 抄袭”时,不少留学生会下意识沉默,甚至选择默认,他们错失了本来可能赢得的申诉机会。正因为如此,缺乏申诉经验和表达自信,往往让留学生在 Hearing 上吃亏。

潜在偏见

除了技术误判本身,留学生还面临着无形的偏见。一些教授在潜意识里会默认:“非母语学生更可能依赖 AI 写作。”这种刻板印象使得,当检测报告显示“疑似 AI 痕迹”时,教授往往更容易直接采信系统结果,而不是耐心去核实学生的写作过程。

比如:如果是美国本土学生,教授可能会先询问:“你能解释一下这段文字的思路吗?” 但如果是国际学生,教授可能第一反应就是:“果然用了 AI。” 这种差别对待,让留学生处于极其被动的位置。哪怕他们准备了草稿、笔记、修改痕迹,也可能因为表达不够流利、或者缺乏自信的辩护,而没能打消教授的怀疑。

结果就是:技术的局限+文化偏见叠加在一起,让留学生更容易被判定‘有罪’,更难证明清白。

学术界的争议与隐忧

1️⃣准确率低

多项研究已经表明,AI 检测工具远不如厂商宣传的那么“精准”。其表现会受到文本长度、语气和写作风格的影响:

短文:如果文章字数不多,检测系统缺乏足够的语料做判断,更容易误判。

直白的句子:很多学生为了写得清晰,会用简单直接的句式,但系统常把这种“缺乏复杂修辞”的语言当成机器输出。

非母语写作:留学生常用模板化句式,和 AI 的“工整风格”高度相似,更容易触发误报。

本来是“预防作弊”的工具,反倒常常错抓到真正努力写作的学生。

2️⃣政策不统一

目前,美国高校对 AI 的态度仍然高度分裂:

在某些常春藤院校,教授允许学生在 Brainstorm(头脑风暴)或初稿阶段使用 AI,只要在提交时注明(Disclosure),不会被认定为违规。

但在很多公立大学,态度则是“一刀切”:任何形式的 AI 参与都可能被视为作弊。这种不一致让学生无所适从。A 学校里被允许的用法,到 B 学校可能就直接构成学术不诚信。尤其对于转学或申请多校课程的学生而言,更是风险重重。

3️⃣后果严重

在学术体系中,“抄袭”是最严重的违规之一,而 AI 检测一旦定罪,后果往往远超想象:

成绩受损:最直接的后果是课程挂科,GPA 大幅下降。

学术记录留痕:一旦被认定为 academic misconduct(学术不诚信),记录可能会出现在正式 transcript 上,成为研究生申请和奖学金评审的致命伤。

职业与签证风险:对于国际学生而言,OPT 或 H-1B 签证申请过程中,学术不诚信记录也可能成为潜在的不利因素。

AI 检测不是解决方案,反而制造了新的不公平。

如何合理使用 AI / ChatGPT?

定位清楚:只做“辅助”,不做“代写”

✅ 头脑风暴(找论点/反论点)、列大纲、语法与用法检查、生成参考阅读清单、把笔记整理成要点。

❌ 整篇生成后直接交、让 AI 代写段落并不改写、不核对事实与引用、让 AI 编造参考文献。

📒 小贴士:给 AI 的指令尽量是“请列提纲/给关键概念定义/提供对立观点”,而不是“写一段 400 字的正文”。

保留“写作痕迹”:过程性证据就是你的护身符

✅打开版本记录:比如 Word 里的 “修订/版本历史” 或是直接全程用 Google Docs 在线记录写作过程。

✅保存草稿材料:读书笔记、标注截图、手写草稿、检索记录(数据库/关键词)。

✅ 形成证据包:一个文件夹统一保存(Drafts /Notes/Sources/Feedback),必要时可打包提交。

💪 加分项:关键段落的“从笔记到成稿”的演变截图(显示你如何由要点扩展为论述)。一旦被质疑,这些就是“你写过”的可核查证据。

Paraphrase 不是“同义词替换”,而是消化、重述、融入论证

✅ 三步法:

读懂:先合上原文,口述核心观点与逻辑链;

拆解:提取关键概念与因果/比较/限定条件;

重建:用你自己的结构与例子写出来,并明确标注来源。

示例:AI 原句:Global warming is one of the biggest challenges.

合理改写:Climate change remains a pressing global threat, particularly because it intensifies extreme weather and disrupts food systems (Smith, 2023).

一定要加入你的论据路径与限定语,而非只换词序;并补上可核查的来源。

熟悉“课程/院系政策”,必要时做Disclosure

✅ 不同课程/教授对 AI 的容忍差异很大:

有的允许 Brainstorm/语法校对,有的严禁一切使用。开学第一周仔细读 Syllabus 的 Academic Integrity/AI Policy;若不是非常明确,尽快邮件询问并保留好回复邮件。

💡 可选披露模板(允许使用时):I used ChatGPT for brainstorming and grammar refinement. All analysis, arguments, and wording are my own. Sources were verified and cited per APA/MLA guidelines.

提前规避“高危信号”

⚠️ 这几件事最容易触发误判:

全文语气过于“平滑/模板化”,缺少个人化表述与学术语篇中的“转折/限定”。

引用比例过高、原创过渡句过少,整体呈“拼接”感。

参考文献出现“假条目/假 DOI/不一致格式”。

段落逻辑跳跃,或出现与授课材料脱节的“百科式陈述”。

一旦被误判:冷静、留痕、对齐流程

✍️ 处置顺序:

冷静回复教授,表达愿意配合核查;

立刻整理“写作证据包”(版本历史、草稿、检索与笔记);

写 1–2 页 statement(建议结构:作业目的 → 你的研究与写作流程 → 逐段说明关键证据 → 对检测报告的具体回应 → 诚恳的合作态度);

约见写作中心/国际生办公室,进行一次“模拟问答”;

听证会(hearing)中,围绕“你如何写出来的”展开,用证据说话。

✅ Statement 越具体越有力;避免情绪化或空泛辩解。

红线与合规提示

❌ 绝不让 AI 编造来源或生成参考文献条目;

❌ 绝不整段/整篇复制 AI 文本;

❌ 务必核对事实、数据与引文原文;

✅ 遵守课程政策:被要求不用就坚决不用;允许使用要按要求披露。

AI 工具的普及不可逆,但学术诚信也不可妥协。对留学生而言,最大的风险不是 AI 本身,而是缺少可追溯的写作过程。

与其恐惧,不如把 AI 放回“工具箱”:

把它当辅助手,不是代写者;

留下你走过的每一步;

在灰色地带谨慎选择,在危机时用证据自证。

这样,你不只是在写一篇作业,更是在为自己的学术信誉建立一道“可验证的防线”。因为在美国,一次学术不诚信的记录,足以毁掉整个学术生涯。