康莱德挑战赛

充满人文关怀 心系全球环境

罗永浩与西贝之争:

预制菜风波背后的思考

一场关于预制菜的争论,揭开了餐饮行业标准化进程中的认知差异与规范缺失,也让我们看到现代食品工业系统与能源环境之间的深刻联系。

2025年9月,知名企业家罗永浩与餐饮巨头西贝之间的一场"预制菜风波"引发广泛关注。事件始于9月10日,罗永浩在微博发文吐槽西贝"几乎全都是预制菜,还那么贵",随后宣布悬赏10万元征集证据,并呼吁出台法规要求餐厅标注预制菜。

西贝创始人贾国龙反应强烈,坚决否认使用预制菜,并宣布起诉罗永浩。9月12日起,西贝全国370家门店开放后厨参观,同时公布了罗永浩所点菜品的制作流程。

这场争论的核心在于双方对"预制菜"的理解存在显著差异。根据2024年市场监管总局等部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,预制菜是指预包装菜肴,而中央厨房制作的菜肴、净菜类等不属于预制菜。然而在消费者认知中,"只要不是现场从原料开始制作的菜肴",都可能被归入预制菜范畴。

1、Conrad Challenge

事件后续发展:从对峙到暂时缓和

争议发生后,西贝业绩受到立竿见影的影响。贾国龙透露,9月10日、11日所有门店日营业额分别掉了100万元,12日预计会掉200万元到300万元。

9月12日,西贝官方微博发布《致顾客的一封信》,公布了罗永浩当餐13道菜品的具体制作过程"作业指导书",强调这些菜品不符合六部委联合下发的《通知》中定义的"预制菜"。但随后,西贝又删除了这条博文。

9月14日,西贝下发内部通知,要求所有门店"谢绝外部参观,以保障后厨运营秩序",同时下架了此前推出的"罗永浩套餐"。不过西贝官方客服后来回应称"从未上架过该套餐",罗永浩品尝过的菜品仍可正常点单。

9月15日晚,罗永浩再度发文,宣布了三个决定:放弃对贾国龙的法律诉讼;放弃提取十万元现金奖励贾国龙;继续帮助那些打算对西贝发起集体诉讼的人。

2、Conrad Challenge

预制菜行业的现状与挑战

中国的预制菜市场近年来发展迅速。数据显示,2024年中国预制菜市场规模已达4850亿元,同比增长33.8%,预计2025年将突破6173亿元。预制菜在连锁餐饮端的渗透率已达80%。

消费者对预制菜的主要担忧集中在非法添加剂(68.55%消费者担心)、劣质或变质的食材和原料(61.29%消费者担心)、生产卫生状况以及冷链运输与储存条件。

目前我国在预制菜标识方面尚未出台全国性强制规定,具体到预制菜的标识要求,仍处于监管灰色地带。部分地方和企业已经开始先行先试,如湖南省市场监管局将把"明示预制菜使用情况"写入食品安全操作规范。

3、Conrad Challenge

能源与环境角度的思考

预制菜 controversy 引发了我们对现代餐饮模式更深入的能源和环境思考。预制菜产业的发展与能源消耗和环境保护有着密切而复杂的关系,它是一把"双刃剑"。一方面,中央厨房式集中加工可以通过标准化生产和大数据预测,更精确地控制食材采购和加工量,从源头减少浪费。集中烹饪加工也可能优化能源使用,降低单位产品的能耗。

但另一方面,预制菜(尤其是即食、即热型)为确保食品安全,普遍需要依赖冷链物流。制冷过程会消耗大量电能,其温室气体排放强度相对较高。同时,预制菜通常需要独立包装、保鲜盒、托盘、保鲜膜、外包装等多层包装,可能产生大量的塑料、泡沫等固体废弃物,增加环境负担。

从更广阔的视角看,预制菜产业的发展模式关系到能源消耗、资源利用和环境影响。现代餐饮工业体系本质上是一个能源转换系统:它将自然资源(农产品)通过能源投入(加工、烹饪、运输)转化为可食用产品。这个系统的可持续性取决于多个环节的能效优化。

冷链技术是预制菜产业的耗能核心。从能源角度看,冷链系统需要持续电力维持低温环境,目前主要依赖化石能源发电。推广可再生能源在食品冷链中的应用,是降低预制菜碳足迹的关键路径。

包装创新是另一个重要领域。开发可降解、可循环使用的环保包装解决方案,以及建立有效的包装回收利用体系,对于减少预制菜的环境影响至关重要。

Conrad Challenge

这场争论让我们不得不思考:在现代便捷生活与可持续发展之间,我们该如何取得平衡?食品工业的现代化进程是否必然以更高的能源消耗和环境代价为条件?或许答案并非如此绝对。

年轻一代正在通过创新寻找解决方案。像康莱德创新挑战赛这样的国际创新赛事中,涌现出许多关注食品系统可持续转型的创新项目。参赛者们正在探索植物基替代蛋白的开发、可持续包装材料的创新、冷链物流能效的优化,以及接近零废弃的食品生产和分销系统。这些创新不仅着眼于技术突破,更致力于构建一个更加透明、高效、可持续的食品生态系统。

当我们选择一种食品模式时,也在无形中选择了对环境的影响方式。每一次消费决策都是对未来世界的一次投票,而科技创新正为我们提供更多选择的可能性。食品系统的转型不仅关系到个人健康,更关系到整个星球的生态健康。我们需要在政策规范、技术创新和消费意识等多个层面共同推进,寻求经济发展与环境保护的最佳平衡点。只有当企业、消费者、监管部门和创新者共同努力,才能构建出一个真正可持续的餐饮未来——既保留现代食品工业带来的便捷与效率,又最大限度地降低对能源的依赖和对环境的影响。

这场由预制菜引发的讨论,最终超越了餐饮行业的范畴,成为一个关于如何构建可持续生活方式的全民思考。它提醒我们,在追求生活便利的同时,不应忽视背后的能源代价和环境成本,而应该积极支持并参与那些能够减少能源消耗、降低环境影响的创新解决方案,共同迈向更加绿色、可持续的未来。

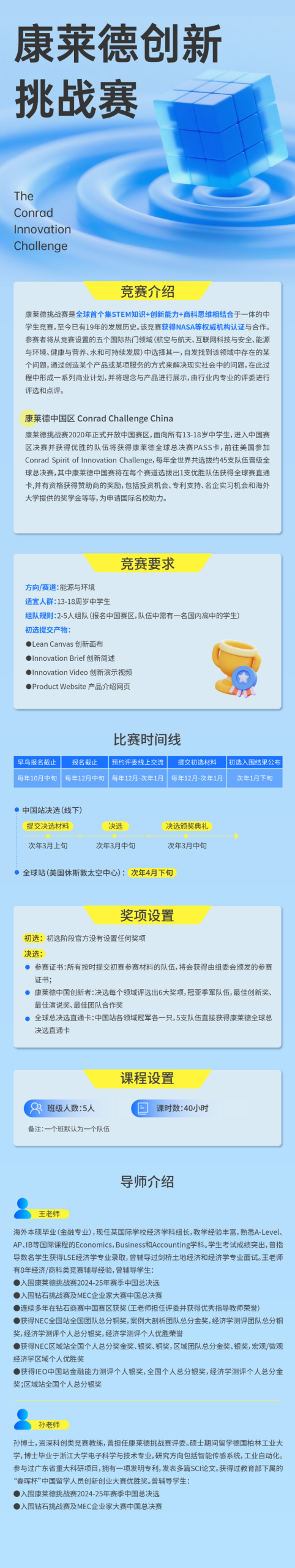

康莱德挑战赛(Conrad Challenge)是全球首个集STEM知识+创新能力+商科思维相结合于一体的中学生竞赛,以人类历史上第三位登上月球的宇航员Charles "Pete" Conrad命名,至今已有19年的发展历史。该竞赛获得NASA等权威机构认证与合作,面向13-18岁的青年学生开放。

参赛者将从竞赛设置的四个国际热门领域(航空与航天、互联网科技与安全、能源与环境、健康与营养)中选择其一,自发找到该领域中存在的某个问题,通过创造某个产品或某项服务的方式来解决现实社会中的问题,在此过程中形成一系列商业计划,并将理念与产品进行展示,由行业内专业的评委进行评选和点评。

适合学员

13-18周岁的在校中学生

组队规则

参与竞赛的团队需搭建2-5人(以及18周岁以上的成年教练)的团队完成报名与缴费。通过初选阶段,团队需提交创新画布、创新简述、创新演示视频和产品介绍网页。入围的团队将进入决选,在上海举行的线下决选中提交材料并参与竞争。胜出的团队将代表中国参加在美国休斯顿太空中心举行的全球总决选,与其他国家队伍竞争,有机会获得评委推荐信、大学奖学金、专利申请协助等奖励。

!活动语言与参赛语言统一为英语

!参加全球总结赛需要提前预约办理美签,避免因为签证问题无法前往

竞赛亮点

NASA官方机构认证

康莱德创新挑战赛为美国宇航局(NASA)官方认证的中学生竞赛活动。同时,戴尔科技、肯迪航天中心和亚马逊创始人贝佐斯家庭基金会等知名企业和公益机构也为挑战赛提供了大量信息资源和技术支持。

多方权威机构认可

国际权威生涯规划机构CollegeVine将康莱德创新挑战赛评选为最能提升学术背景助力名校申请的活动之一。美国殿堂级夏校MIT-RSI认可该赛事, 拥有该竞赛背景的学生更易受青睐。Conrad比赛更与International Science and Engineering Fair(ISEF)/ Google Science Fair和MIT THINK Scholars Program等竞赛并列为国际十二大顶尖科创赛事。

多项技能综合提升

康莱德创新挑战的活动设置考察学生的综合能力,其中包括创新思维、英语表达、团队协作、商科知识、演讲能力,帮助学生在参赛过程中得到知识与技能的全方位提升。

增强自身竞争力,助力大学申请

据不完全统计,首届康莱德中国站获奖选手收获的世界顶尖院校录取,包括麻省理工学院、剑桥大学、帝国理工学院、香港大学等。

近期班型