选择大学时,我们总是关注排名、专业、就业率这些硬指标,却往往忽略了一个可能影响终身的软指标——在这所学校找到人生伴侣的概率有多大?

Facebook数据科学团队之前就做过一项研究:在美国,约有28%的已婚大学毕业生的配偶来自同一所母校。

这个数字远超很多人的想象。如果算上同一所高中的话,这个比例还会上升到43%。

这意味着,你选择的大学,很可能就是你未来另一半的母校。

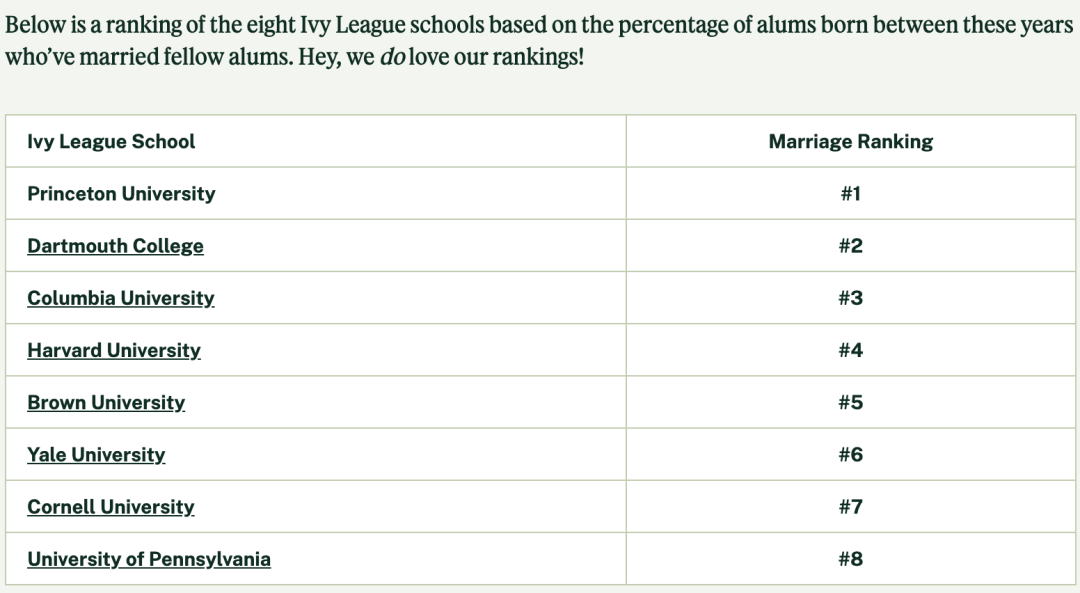

1、藤校毕业生更喜欢内部消化

根据Ivy Coach的统计,在1980-1984年出生的常春藤校友中,大多数藤校校友都喜欢“内部消化”,普林斯顿大学最多,其次是达特茅斯学院和哥伦比亚大学。

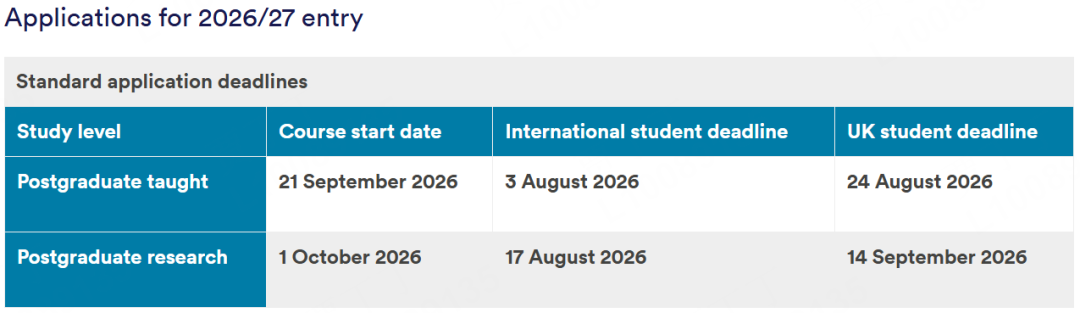

8所藤校中毕业生配偶为同校校友占比排名 图源:Ivy Couch

正如凯里在《纽约时报》的文章中所写 :“普林斯顿人喜欢和同样是普林斯顿毕业的人结婚。学校每年都会举行校友聚会,校友组织网络遍布大多数大城市,因此找到一位校友伴侣的机会很多。”

紧密的校园社交圈、频繁的校友聚会和遍布各大城市的校友组织网络,为校内爱情故事提供了得天独厚的条件。

这组数据背后隐藏着一个更深层的社会现实:美国的阶层跃升比我们想象的要困难得多,就连高等教育也无法幸免。

当名校学生倾向于选择同校或同等级学校的伴侣时,实际上是在进行一种"阶层内婚配"。这不仅仅是因为共同的教育背景带来的默契,更是因为相似的家庭出身、社会资源和人生轨迹。

社会阶层 图源:网络

这种"精英配精英"的婚配模式,实际上强化了美国社会的阶层固化。

当教育资源、社会关系、财富积累都在相似背景的家庭间流转时,出身普通家庭的年轻人想要真正融入上层社会,仅仅靠一纸名校文凭是远远不够的。

大学之所以成为重要的配对场所,不仅是因为相似背景的人容易聚集在同一所学校,更重要的是,大学这个特殊的环境大大降低了寻找合适伴侣的"搜索成本"。

简单来说,大学是一个高度筛选过的社交池。

能进入同一所学校的学生,往往在智力水平、家庭背景、价值观念上已经有了相当程度的匹配。特别是在那些录取率极低的精英大学,这种预先筛选的效果更加明显。

那么除了藤校之外,其他的美国大学也展现出相同的趋势吗?

2、脱单率最高和最低的美国大学

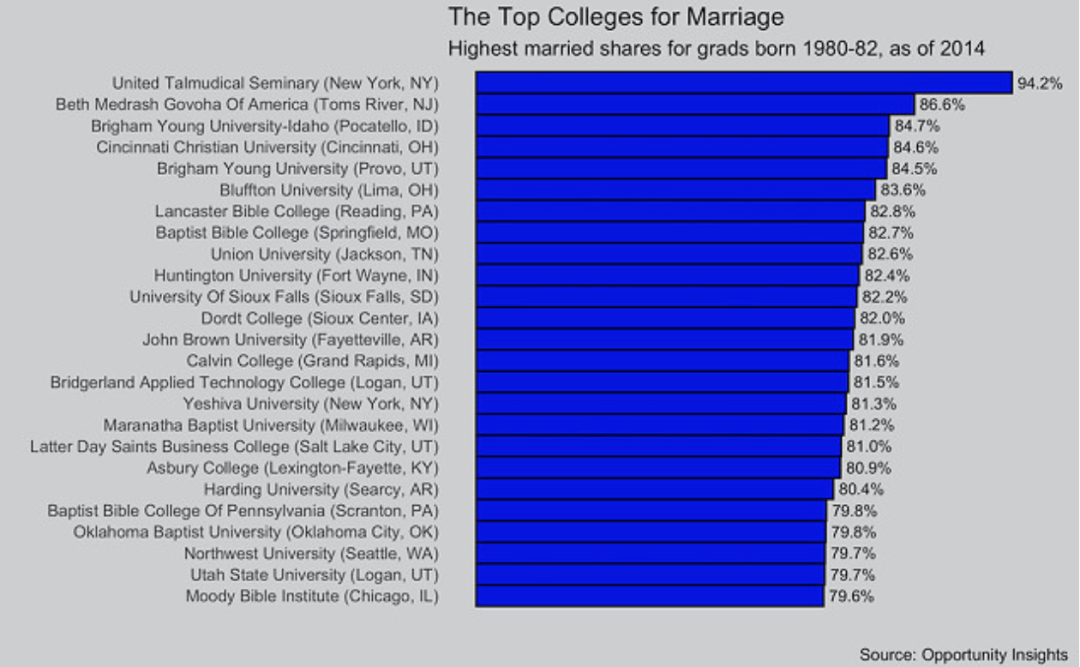

哈佛大学研究机构"机遇洞察"(Opportunity Insights)对美国2200多所大学进行的大规模调查揭示了一个有趣现象:不同大学的"脱单成功率"差异巨大。

研究统计了1980-1982年出生的校友在32-34岁时(2014年)的已婚比例,这个数据虽然不能直接证明配偶都来自同一所学校,但正如原文指出的,大学在配对过程中起到了关键作用。

原文引用的丹麦和挪威研究表明,大学促进婚姻的机制有两个:

- 筛选效应:相似背景的人聚集在同一所大学

- 降低搜寻成本:大学环境大大减少了"寻找伴侣的摩擦"

即使最终的配偶不是校友,大学期间培养的社交能力、建立的人脉网络,以及形成的择偶观,都会深刻影响毕业后的婚恋选择。

数据显示,宗教背景院校几乎霸榜。已婚率最高的前25所学校中,绝大多数都有宗教归属:

毕业生已婚率最高的美国大学,多半为教会大学,图源:Opportunity Insights

前两名是正统犹太教经学院,其余大部分是基督教或天主教背景学校,仅有的例外是犹他州的两所学校,而犹他州本身就是全美结婚率第四高的州,深受摩门教文化影响。

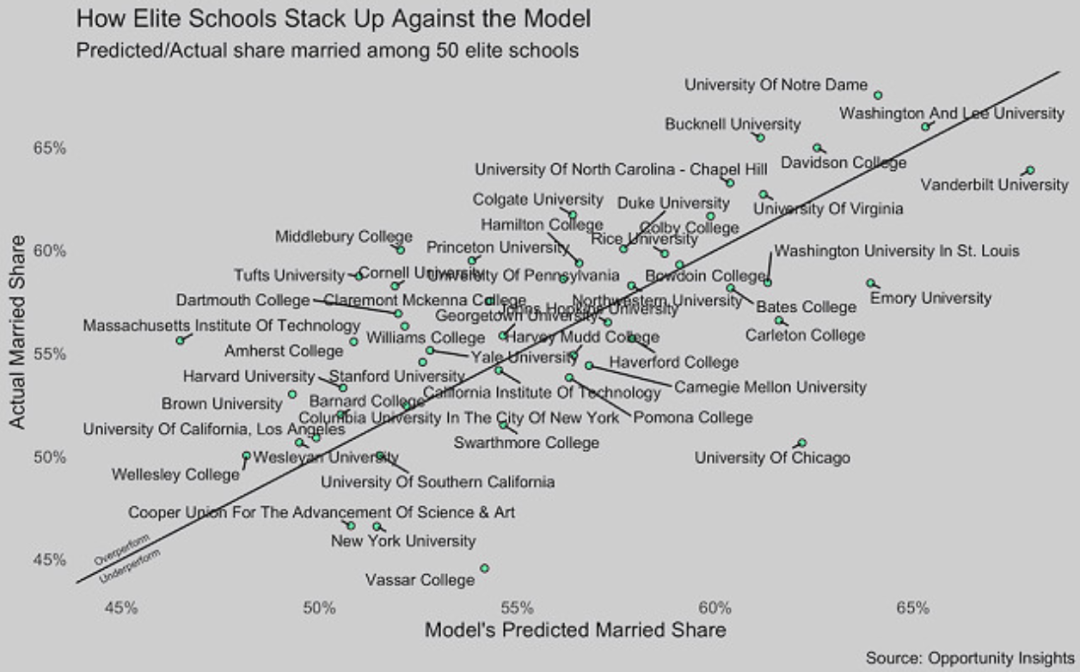

这些宗教学院离我们会稍微有一些遥远,所以研究再次调查了择校常见的排名较高的50所大学,其中包括了综合大学、艺术学院以及文理学院,并将调查数据和预测的数据进行了对比👇:

50所精英美国大学毕业生已婚率的实际和预测对比图,横轴为毕业生已婚率预测值,纵轴为实际毕业生已婚率,中间的线斜率为1,意味着该模型完美地预测了点落在该线上的学校的已婚学生比例。

点高于该线的学校表现优异,点低于该线的学校表现不佳。

图源:Opportunity Insights

因为样本只有50个,所以仅凭这些数字,研究无法断言学校本身是否会导致结婚概率的上升或下降。

但是我们仍然能从其中窥探到大多数学校的择偶机制都有一定的合理性。

大学作为一个择偶市场,与婚姻的普遍趋势相符,因为大学已成为越来越多美国人邂逅未来伴侣的场所。

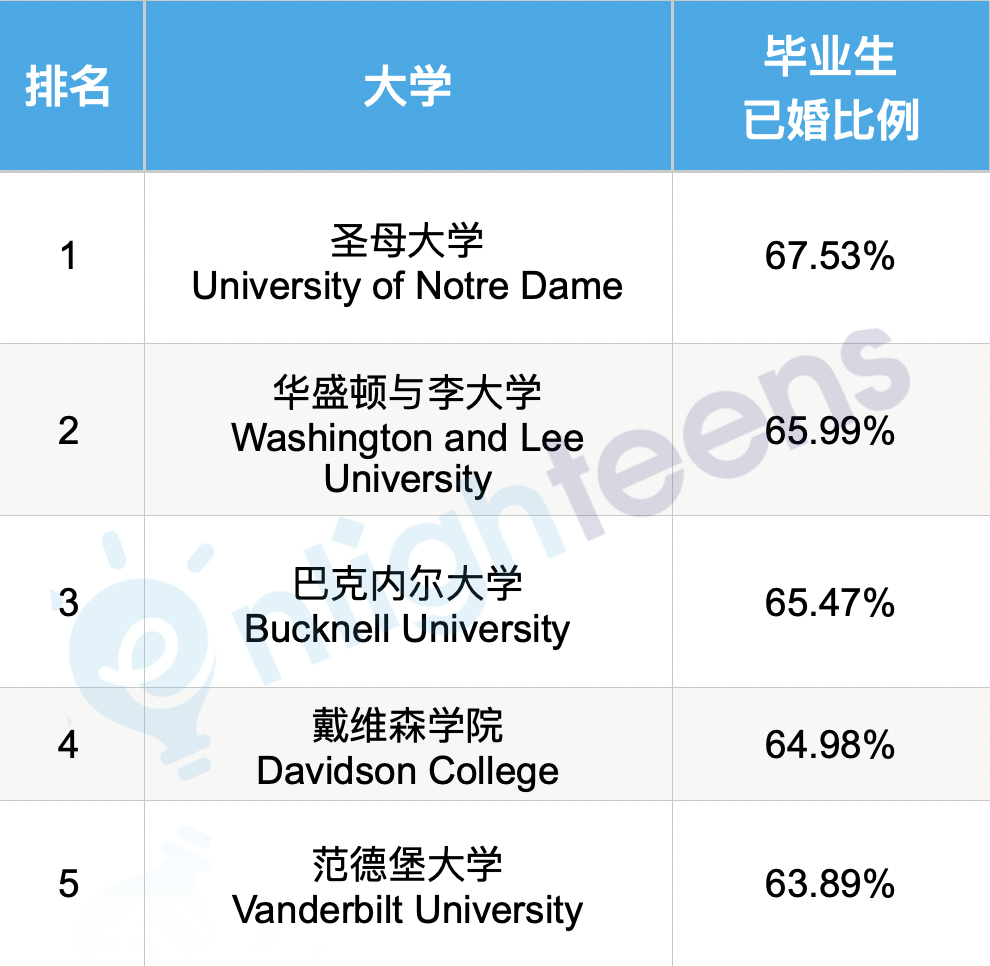

在调查的50所顶尖精英大学中,"脱单成功率"最高的五所如下:

毕业生已婚率占比最高的5所美国大学 数据来源:Opportunity Insights

可以看到已婚率较高的学校往往位于相对保守的地区,校园文化更加注重传统价值观和社区归属感,学生的社交生活主要围绕校园展开。因为具有相对封闭但紧密的社交环境,所以深度关系的发展得以进行。

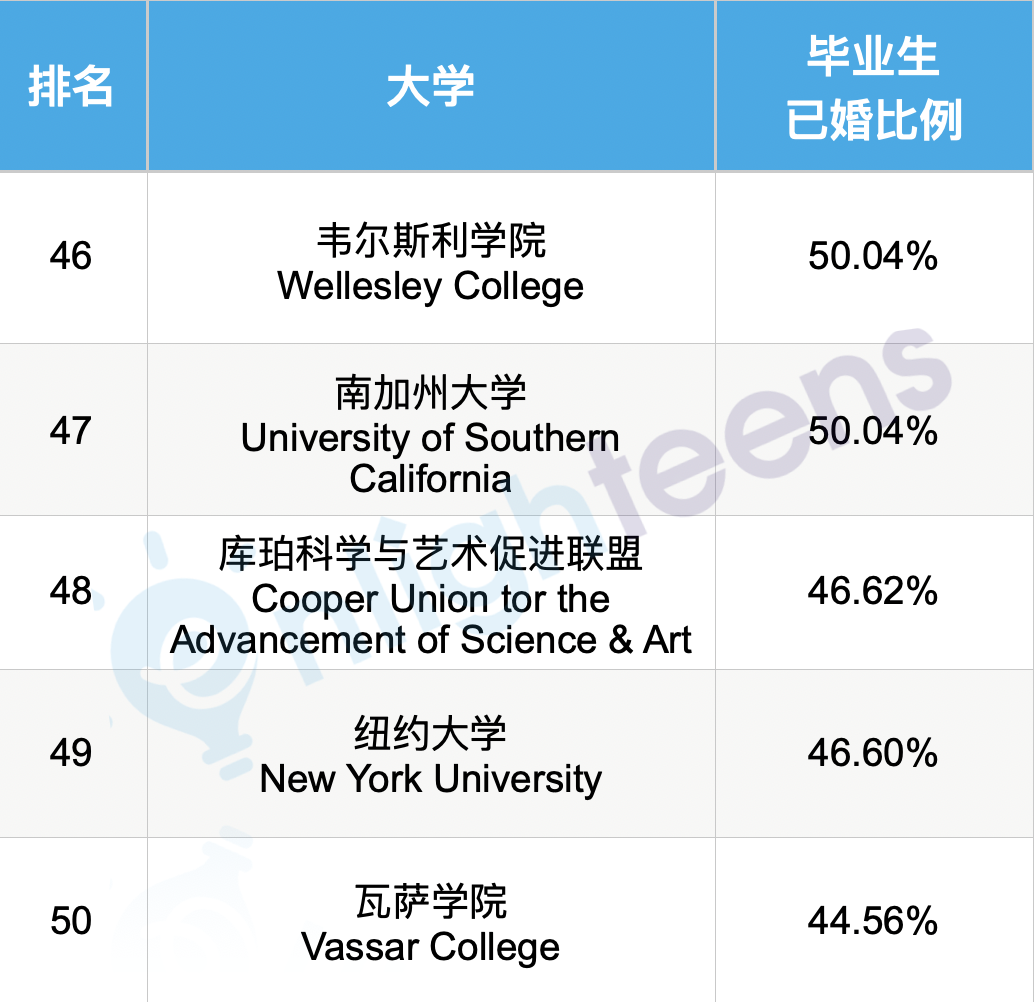

相比之下,在调查的50所顶尖精英大学中,毕业生已婚率最低的5所精英大学包括:

毕业生已婚率占比最低的5所美国大学 数据来源:Opportunity Insights

相比之下,排名靠后的反而是大城市的大学,这让我们有一些出乎意料,比如位于纽约的哥伦比亚大学、纽约大学,或是位于洛杉矶的南加州大学。

在这里,学生们面对的是整个大都市的无限可能,校园只是他们社交生活的一部分,这种开放性稀释了校园内部的联系强度。

性别因素也是主导原因,韦尔斯利学院和瓦萨学院这两所历史悠久的女子学院(瓦萨1969年才开始招收男生)都出现在已婚率最低的名单上,这并非巧合。

校园内性别比例的失衡必然会影响校内的恋爱机会,虽然学生可以通过校际交流寻找伴侣,但这无疑增加了"搜寻成本"。

相反,那些男女比例相对均衡、校园活动丰富的综合性大学,自然为学生创造了更多的相遇机会。

3、未来申请建议

看完这些数据,你可能会问:难道选大学还要考虑"脱单率"吗?

为什么不呢?大学四年是人生中最美好也最重要的社交黄金期,在这里遇到的人很可能成为一生的朋友甚至伴侣。

如果你希望在大学期间有更多机会遇到合适的人,不妨在选校时考虑以下几点:

首先,学校的男女比例是否均衡?极端的性别比例会直接影响社交生态。

其次,校园文化是否鼓励学生之间的深度交流?那些有紧密社区感的小型文理学院往往比大型研究型大学更容易产生深厚的人际连接。

最后,学校所在的地理位置如何?相对封闭的大学城往往比社交选择众多的大都市有更高的校内恋爱率。

当然,选择大学最重要的还是学术质量和个人发展机会。但如果有两所学术水平相当的学校让你犹豫不决,不妨把"社交友好度"作为一个参考因素。

毕竟,大学不仅是学习知识的地方,也是学习如何与人相处、如何经营亲密关系的重要人生课堂。

选择一所适合自己的大学,不仅是选择一个学习的地方,也是选择一个可能塑造你未来社交圈层的环境。