研究生申请现在就是一个大型内卷竞技场,不仅要卷绩点、卷科研、卷实习,连竞赛也要卷起来...

但是“在有限的时间内,竞赛的优先级到底怎么样?纷繁复杂的各种竞赛含金量到底如何?”一定是大家关心的话题,今天就来聊聊这个问题。

竞赛的作用是什么?

美研申请的核心评估维度包括学术成绩(GPA、标化考试)、科研/实习经历、推荐信及文书等。 竞赛属于“软实力”中的学术类活动,并非强制要求。

但如果你和你的竞争者的标化成绩不相上下,学校就会比较你们的软性背景,来决定最终的录取名额,并且在以下情况很有可能成为加分项:

专业相关性高

比如CS专业的同学参加ACM-ICPC、数学专业参加MCM/ICM、商科参加贝恩杯案例分析赛等。

若GPA或标化成绩略低于目标院校平均线,高含金量竞赛的好成绩也许能抵消部分劣势。

理工科相对作用更大

不同学科之间竞赛认可度差异明显,理工科竞赛作用相对较大,尤其是算法、建模、机器人等赛事,可强化技术背景。

对于商科来说,商赛更受认可,但实习与商业项目经验的优先级更高;文社科申请中竞赛作用较小,科研论文、田野调查或社会活动更具价值。

竞赛选择与策略建议

优先选择高认可度赛事

竞赛成绩当然不是越多越好,而是要精准狙击本学科内的高含金量赛事。

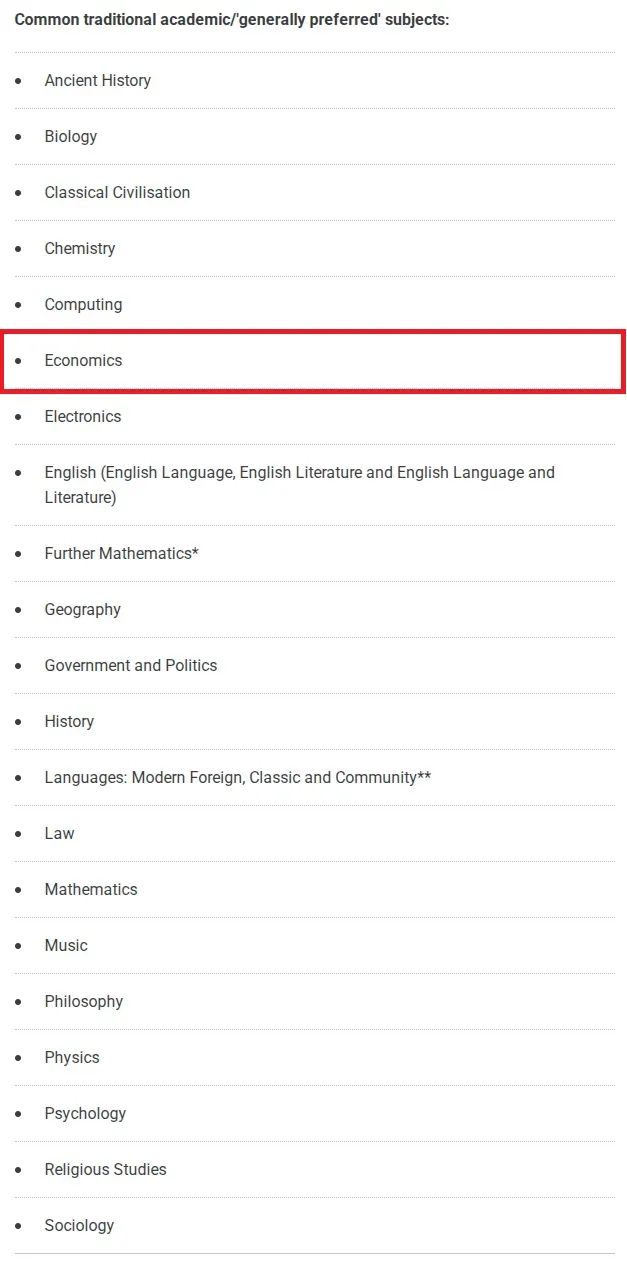

理工科(CS/EE/数学等)

• 数模竞赛天花板:MCM/ICM(美赛O奖/F奖直接拉满学术存在感)

• 编程界世界杯:ACM-ICPC(MIT官网点名认可的“团队智商检测器”)

• 物理/工程新秀场:IGEM合成生物学竞赛(斯坦福教授:“这比普通科研更考验创造力”)

商科(BA/金融/MBA等)

• 案例实战王炸:贝恩杯咨询案例大赛(沃顿招生官:“我们看到商业思维的真实推演”)

• 数据狂人必冲:Kaggle竞赛(CMU硕士录取者亲测:“TOP10%成绩是BA申请硬通货”)

• 社会责任加分项:霍特奖(用商业方案解决全球问题)

人文社科(教育/公共政策/心理学等)

• 写作能力封神榜:John Locke论文竞赛(耶鲁教授:“这是学术深度的快照”)

• 跨学科利器:CTB全球创新研究大挑战(用社科理论解决现实问题)

注意时间与精力分配

低年级学生可以投入时间备赛,尤其是大一至大二阶段,积累奖项的同时还可以提升比如编程、数据分析等技能。

高年级学生如果已进入科研或实习关键期,优先保障核心经历,科研与实习的优先级更高。

竞赛到底要不要参加?

对于留学申请而言,在多数情况下竞赛或许不如实习和科研那么重要。但对于低年级同学来说,作为积累经验、助力获取更优质实习和科研机会的桥梁经历,性价比依然十分可观。

参加竞赛的优势

• 对学生要求低:相比实习,更多凭借自身能力。

• 参与门槛低:相比暑研夏校,费用更低;相比志愿者活动,不需要花大量时间精力寻找。

• 含金量相对较高:竞赛是比较高效的相关经历积累方法,一般耗时较短,并且有直接的成果产出,同时也能有效地锻炼领导力和团队协作能力。

参加竞赛对于研究生申请的帮助在于:体现你对相关专业知识的掌握和运用;对于相关专业的探索热情,以及在整个竞赛中体现出的个人团队协作能力和领导力。

除此之外,竞赛经历也是非常好的申请文书素材,发挥得当能帮你和其他同学拉开区分度,就算你并没有在竞赛中拿到名次和奖项,也不影响你使用竞赛这段经历作为文书素材。

比如说,有不少申请问题会问到“你认为好的领导者具备怎么样的特质”,那么竞赛的经历就可以作为很好的素材来回答相关问题。

竞赛过程中你是怎样参与的?有没有遇到相关专业挑战?是否积极地解决团队问题?最终是怎样解决的?

利用竞赛经历的方式也多种多样:

• 有的同学会讲这场竞赛的主题是如何和自己未来申请方向契合的;

• 有的同学从团队中出现了意见分歧,作为成员如何协调解决分歧来切入;

• 还有的同学完全在谈如何学习一个全新的量化工具,展示自己的快速学习能力。

但需要知道的是,和申请本科时不一样,当你申请研究生时,竞赛奖项更多的是锦上添花,只是一个加分项,而不是必需项。

辩证看待竞赛

不同专业的优先级不同,竞赛的本质也是为了更好的实习和科研铺路,以及在资源机会有限的情况下积累经历。如果有更好的实习和科研机会,竞赛只是调味剂,起到增鲜的作用。

竞赛虽然不是美研申请的必选项,但在时间充裕、能力允许、可以平衡其他申研准备的情况下,竞赛也是值得一试的~