美国高校的转学机制,尤其是藤校及Top 30院校对转学生的开放度,为这类“高潜力、错位匹配”的学生提供了绝佳窗口。

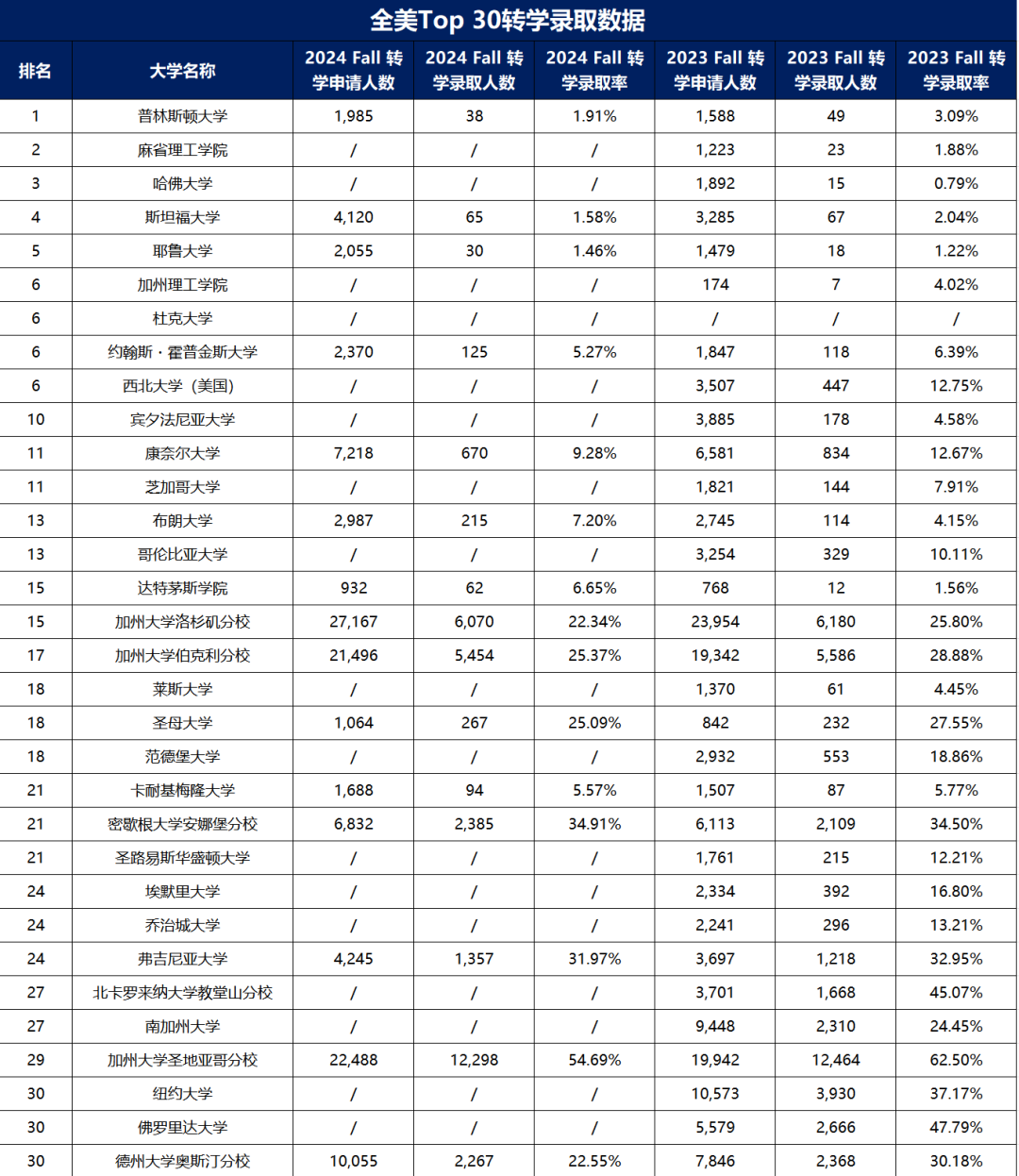

它既适合美本新生申请失利的优质学生,也为在原校资源不足、学术匹配度低的同学提供重新规划的可能。近年数据表明,部分顶尖院校的转学录取率反而高于新生申请,例如西北、哥大、康奈尔等,已成为很多学生“曲线救国”的现实路径。

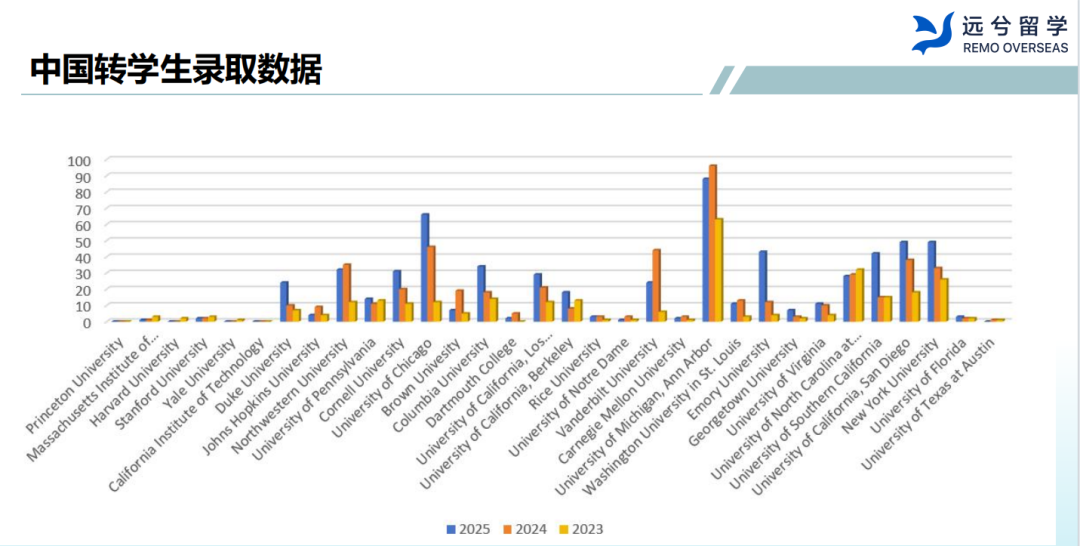

据不完全统计,来自中国的申请人在过去3个申请季被T15院校转学录取的人数分别为:

2023年:87人

2024年:176人

2025年:217人

顶尖院校录取不靠“排名倒推”,而靠“结构渗透”

许多家长或学生一提“我想转藤校”,就从U.S. News榜单开始筛选。但真正的转学高手,从不以“排名”做起点,而是看结构。

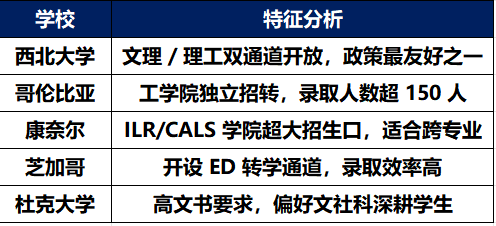

这几所学校成为转学的高频目标,并非偶然。它们具备几个共同特征:

学院分权招生:

如康奈尔下设的7个学院录取口径完全不同,可避开难度过高的院系;

转学容量大:

例如哥大每年工程学院转学生录取人数超过150人,远超一般Top校;

录取机制成熟:

如芝加哥开放ED转学通道,一批学生通过锁定offer,规避春季拥堵。

这意味着,对于目标T10–T30的转学生而言,“排名”并不是首要参考,“学院政策友好度”+“匹配度”才是决胜因素。

成功转入藤校的核心,是“重构叙事”与“学术再定位”

很多学生误以为转学就是“再走一次本科申请流程”。实际上完全不同:本科新生申请强调潜力和故事,而转学更关注“已知路径”和“学术清晰度”。

换句话说,大学转学看的是你进入大学之后做了什么、发生了怎样的改变、意识到了什么不足,并为此投入了哪些具体实践。你必须告诉招生官三个问题的答案:

- 你为什么选择转出(不是抱怨,而是理性反思)?

- 你在当前学校做了哪些实质努力?

- 你为什么非目标校不可,它如何承接你的目标与能力?

以往成功案例中的转学生往往能用非常具体的数据、课表、项目、教授名字、课程编号来解释他们的选择。你的申请不能只是“我想学得更深”,而要说清楚:“我目前在UCI读CS,选了160编号的高阶算法与人工智能课程,发现自己对机器伦理学更感兴趣,而贵校哲学系的PHIL213 AI伦理课程正与我目前在做的独立研究直接相关。”

这种学术精准匹配 + 行动路径 + 明确目标,才是打动名校转学审阅官的根本。

想要转得成功,不只是背景够好,还要准备够早、动作够实

从众多转学成功的案例中可以发现,真正能转进斯坦福、芝加哥、哥大这类学校的学生往往在入学之初就已经“动了手”。有些人甚至在大一 Orientation 周,就开始加入各类社团、选修高阶课程,预约教授office hour,主动表达科研兴趣。

你不可能在大一下才开始准备文书写作,还期望能说出一套“我在大学期间成长”的动人故事。如果没有任何可以量化的行为、真实的参与感和清晰的知识跳跃轨迹,那你的转学文书无论多动情,都是空谈。

转入Top校的,不一定是“聪明的”而是“能讲出改变的人”

对大多数申请人来说,本科转学的难点不在于GPA,而在于“转型故事”的说服力。

以往常见的误区是:学生将转学理由简单归结为“原校资源有限”“感觉氛围不合适”。这种泛泛而谈毫无说服力。

招生官想看的,不是你的抱怨,而是你在现有资源下努力过、尝试过,并且最终决定基于更长期的成长和专业选择,做出一次“战略重构”。

很多学生在准备转学时陷入一种误区:以为自己只是“重新写一套申请材料”。但实际上,美本转学的核心在于讲清楚一个问题:

“我为什么必须转、转去哪、做过什么准备、如何能适应?”

有效转学申请应具备四层“路径闭环”:

- 动因真实可解释:课程结构不匹配、研究方向缺失、项目机会受限;

- 行动有据可循:RA科研、项目实操、高阶课程、TA助教等体现成长;

- 目标明确具象化:目标校具体课程/教授/资源与你的专业志向相符;

- 材料高度匹配:文书、推荐信、选课单形成逻辑闭环,验证自洽性。

举个例子:

有学生从南加大转到斯坦福,是因为他在原校就读CS专业期间,发现自己更关心人工智能的伦理边界与决策哲学。他主动联系教授做RA,在大一下参与两门哲学导论课的课程论文,主动写信向目标校哲学系表达兴趣,并最终以“CS与哲学双专业路径”完成转学。

故事不复杂,但胜在真实、闭环、落地。这就是“学术成长+战略转向”模型的最好诠释。

文理、州立、公立、藤校,各类型学校的策略完全不同

转学并非“换一所更高排名的学校”这么简单。不同类型的学校对转学生的欢迎度、学院内部结构、转入限制政策天差地别:

文理学院转出

常因课程限制与资源不足,需要强调平台提升逻辑

UC体系转出率高,尤其UCI/UCD/UCSB,大量优秀中国学生通过转学路径进入Top 20。

T15院校内部结构差异大:

- 康奈尔的ILR学院(劳动关系)和CALS学院(农业与生命科学)录取人数远高于工程学院,且更偏好纽约州学生。

- Caltech等工程类院校需附加笔试(如数学/物理),录取率极低。

- 芝加哥大学则有转学ED政策,适合有强信心的学生提前抢位。

那些失败的申请,常常败在“自说自话”与“路径脱节”

归根结底,转学是一场高度策略化的申请博弈。

不是GPA高、活动多就一定能转得好,而是你能否讲出一个有因果、有转变、有行动、有闭环的故事。

你是否做了合理的选课安排,是否提前了解目标学院的先修要求?你是否主动参与过教授的项目?你是否在大学期间发起过独立的探索?你是否真诚写下过“我现在的成长,正需要你的平台继续放大”的文字?

如果没有,那么你或许还没准备好转学。