39所高校强基计划招生简章已经发布,今年清北强基计划发生很大变化,我们总结了招简内容和往年的不同,分析了未来趋势的发展、报考清北原则及一些强基计划的常见误区,供家长、同学们参考了解。

一、校测笔试科目改变

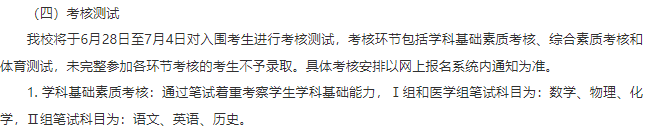

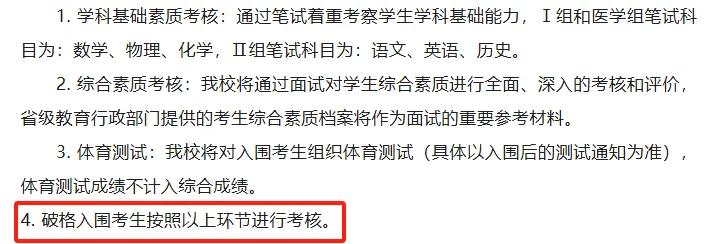

近几年北大强基笔试科目一直都是数学+语文,而在今年则重新按照专业组分别测试,并且考查科目变为“Ⅰ组、医学组:数+理+化,Ⅱ组:语+英+史”。

节选自2025北大强基简章清华这边,学业水平考核科目没有变化,而往年笔试环节中的“专业志趣考核”(作文)则被取消。

二、北大取消破格优秀评级

往年破格考生初审环节后会给出评级:优秀,良好,通过等级别;从而给出笔试满分等有利政策。今年取消了破格优秀评级,破格生也必须参加笔试和面试,具体笔试、面试能拿多少分数,就要看各位竞赛生的真实实力了,对于申请破格荣获金银牌或清北营约的考生们,还需着重准备校测。

三、清北统一为笔试10、面试5

两校今年均首次在简章中明确了校考笔面试成绩构成:校考总成绩15分,其中笔试按满分10分折算,面试按满分5分折算。笔面试成绩2:1,成绩算法科学简洁、透明。同时也给考生们提了个醒:笔试今年考生们要真刀真枪比拼一场。

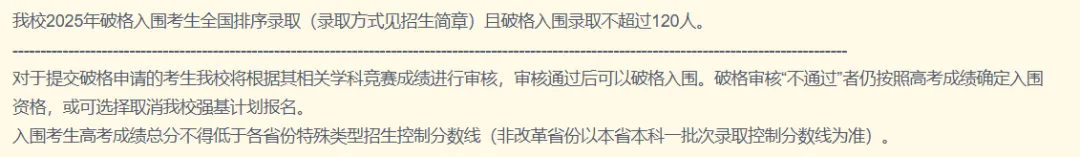

四、破格入围考生按综合成绩相对值全国排序录取,不分省录取

2025年破格生录取规则变为:破格入围的考生,按照招生计划和考生综合成绩相对值全国排序录取,综合成绩相对值=破格考生综合成绩-本省同科类依据高考成绩入围考生最低录取综合成绩。

这个规则有两大变化:一是破格生不再是“超分即录”,而是要全国大排名,择优录取,这也是由于招生计划数被严格限定而产生的。二是不同省份破格生并不是直接比较综合成绩,而是比较“成绩相对值”

2025年北大强基,某省被录取的非破格考生里,A同学综合成绩最低,为86分,那么该省同科类破格生B,他的综合成绩减去86,就是B的成绩相对值。

以此类推,每位破格生都将获得一个“相对值”,最终以相对值进行排序录取。

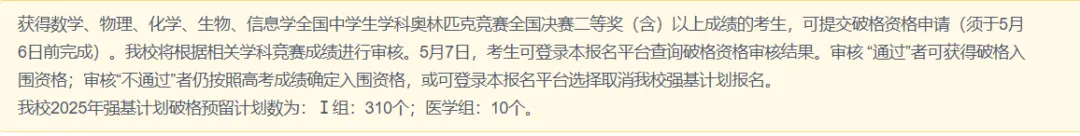

五、破格名额上限在平台公示

今年两校都做出明确规定:其中清华录取不超过120人,北大1组录取310人,医学组录取10人。

节选自北大强基报名系统

节选自清华强基报名系统北大破格名额比清华多,也侧面证明往年竞赛破格生选择北大的较多。

六、单平台报名,无法提交获奖证书以外的材料

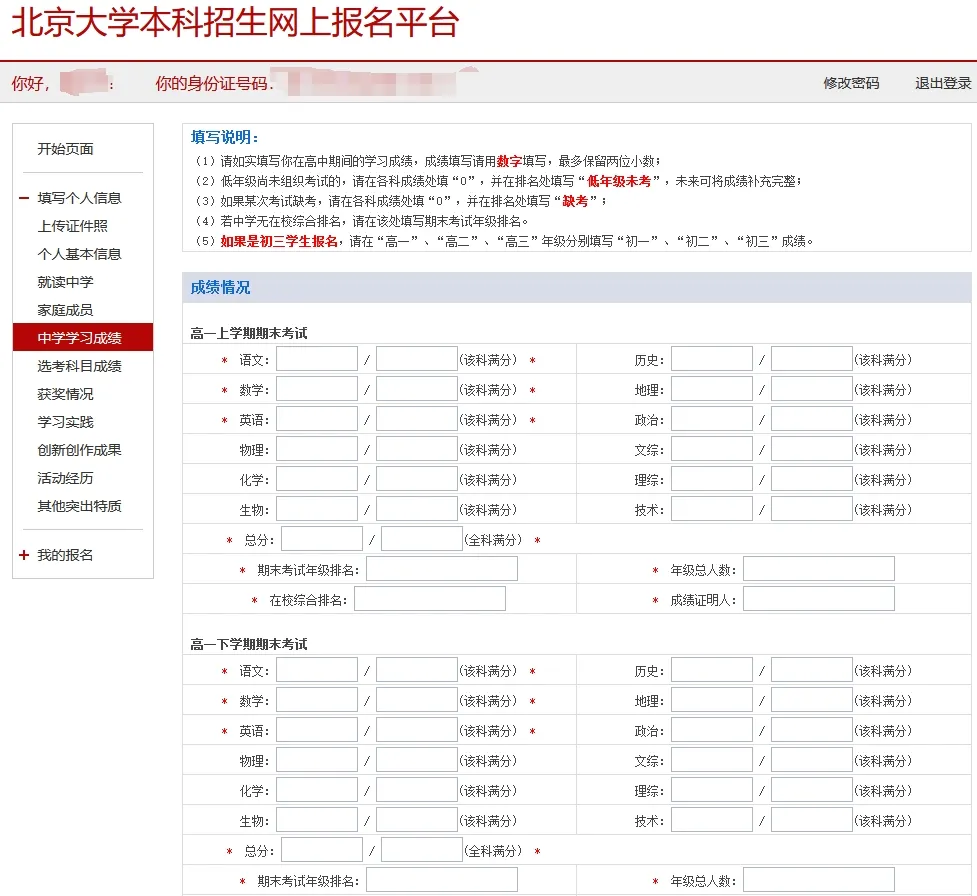

2024年及以前,清北两校强基都需要“双平台”报名,除了在阳光高考平台按照系统指引报名外,还需要考生在北大/清华本科招生报名系统中,单独提交相应资料并报名。

节选自北京大学本科招生网上报名平台

清北本招报名系统中提交的材料是比较繁琐的,包括但不限于个人基本信息、高中阶段历次成绩、课外时间活动情况、学科竞赛奖项、科创成果、社会活动证明,以及个人陈述等等。今年两校都取消了双平台报名,北大仅需要按照报名系统提示就可以完成,清华则只需要在系统中上传综合信息表和成绩信息表。

七、破格生必须参加笔试+面试

往年,清北强基破格生在校考环节会进行单独考核,并且根据校方规定,破格入围考生还能获得“免笔试”“笔试满分”等等优惠条件。

节选自2025北大强基简章

今年北大简章中特别明确了破格生的考核方式:按照一类生的各个环节进行考核。清华大学招简虽未明确是否参加笔试,但有家长电话咨询招办,回复也需要参加笔试。上周学而思邱老师也在招简发布的第一时间开启分析讲座,家长们可转战视频号观看回放,这里也剪辑了一些讲座中的精华提炼,分享给想报考清北强基计划的家长朋友们。

未来趋势预测

1、这届&未来,竞赛生的隐形优势被削弱

2、课内成绩,尤其是数理化地位被进一步拔高

3、清北强基要的是六边形战士;C9强基要的是单科强人

4、报名院校就报你在高考裸考中能拼到的极致

清北强基计划填报原则

1、营约优势被压缩,笔试10分躲不过,稳比冲好

2、平行志愿填报下,填到上限专业数(北大10清华8)

3、除非不想上,尽量报强基(后面可以不去)

4、除非不想上某专业,尽量服从调剂(专业组内)

5、能破格入围尽量破格,稳定入围最重要

常见误区

1、入围≠录取

2、转段换专业≠本科转专业

3、初试入围(复交南)模式下锁档发生在确认复试环节(高考前);清北锁档发生在参加校测环节

4、高保研率是指的本校保研,而不是高推免率

5、强基是提前批的第一批,不影响普通批录取

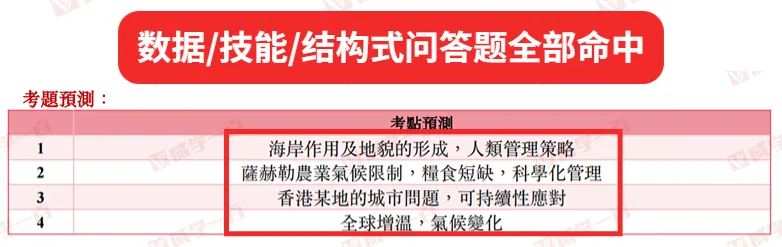

2024清北校测难度对比

北大:1小时(数学单科);20道单选题(D选项是以上都不对);难度明显高于高考,大部分题目约为竞赛一试难度,少部分题目涉及竞赛二试难度;预测2025数学校测在预赛和初赛之间、近似暑假学堂。清华:3小时(数理化一起),数学35道不定项选择题(物理20,化学19),数学难度明显高于高考,大部分题目约为竞赛一试难度,必考线性规划、积分;化学竞赛预赛难度,含有部分高考题,必考结构、反应原理、有机。

| 2025年强基计划招生简章 | |

| 北京大学 | 清华大学 |

| 中国人民大学 | 北京航空航天大学 |

| 北京理工大学 | 中国农业大学 |

| 北京师范大学 | 中央民族大学 |

| 南开大学 | 天津大学 |

| 大连理工大学 | 东北大学 |

| 吉林大学 | 哈尔滨工业大学 |

| 复旦大学 | 同济大学 |

| 上海交通大学 | 华东师范大学 |

| 南京大学 | 东南大学 |

| 浙江大学 | 中国科学技术大学 |

| 厦门大学 | 山东大学 |

| 中国海洋大学 | 武汉大学 |

| 华中科技大学 | 湖南大学 |

| 中南大学 | 中山大学 |

| 华南理工大学 | 四川大学 |

| 重庆大学 | 电子科技大学 |

| 西安交通大学 | 西北工业大学 |

| 西北农林科技大学 | 兰州大学 |

| 国防科技大学 | |